Aimons-nous la merde ? Peu importe les réponses, avant même de nous exprimer, un arsenal de concepts, de catégories, de classifications précède et quadrille notre « idée » sur le sujet. Le texte de Cy Lecerf Maulpoix est une méditation sur la gestion des excréments dans nos sexualités, entre honte et plaisir, entre l’économie et le lâcher-prise.

Ce texte est issu de Trou Noir 2 - Aimons-nous le sexe ?. Pour commander ce numéro, rendez-vous sur notre boutique en ligne.

Aussi loin que je me souvienne, bien avant que ne se forme la conscience de ma propre homosexualité, j’ai toujours été fasciné par les culs. Plus encore que les bites dont je ne devais découvrir l’intérêt qu’assez tardivement, leur relief, leur peau duveteuse ou glabre, leur couleur constituaient pour moi des objets de contemplation sans pareil. Un jeu d’enfant, développé dès la maternelle, régulièrement sanctionné par les adultes, le « baisse-froc », consistait ainsi à aligner contre le mur, des camarades plus ou moins volontaires, puis à baisser avidement leurs pantalons, shorts ou jupes à tour de rôle. À ce jeu de domination et de dévoilement, possible réplique au fait d’avoir été à la même époque régulièrement dévêtu avec violence, fessé ou frappé, s’ajoutaient d’autres jeux en prise avec la saleté et les excréments. Merdes de chiens, de chats, fientes d’oiseaux, poignée de terre et de sable devenaient l’objet de purées, de soupes dont l’enjeu était tantôt de les avaler, tantôt de les faire avaler à un tiers ou de les balancer contre les murs, les vitres de l’école primaire et les maisons des alentours. Jusqu’à l’adolescence, mon cousin et moi avions même dédié une radio à nos penchants scatos partagés. Bruits de pets, comptines salaces, faux récits de coprophagie [1] ou histoires de merde s’enchevêtraient les unes aux autres racontant une obsession commune : s’exposer ou exposer l’autre à une région du corps, un désir, une matière chargés de réprobation sociale (et parentale), se salir ou salir l’autre et simultanément jouir ensemble de leur haut potentiel provocateur et comique. Cette série de gestes obsessionnels liés à l’humiliation, au cul, l’analité et peut-être plus encore, aux excréments, ont joué un rôle central des années durant. Au moins jusqu’à ce que mon désir pédé, et la honte s’y accolant de prime abord, ne les repoussent vers les marges obscures de mes souvenirs d’enfance. Ces penchants n’ont pourtant, je le crois, jamais véritablement disparu. Ils ont muté, troublant l’endroit même de ma sexualité.

« Écrite, la merde ne sent pas » considérait le psychanalyste et poète Dominique Laporte en citant Roland Barthes dans son Histoire de la merde en 1978 [2]. Momentanément préservé par l’écriture et la distance qu’elle instaure, j’aimerais pourtant rappeler à moi l’odeur de malaise que ces histoires répandent autour d’elle. À vous parler de merde, il me faut affronter un « tas » d’affects contradictoires, indices de la force d’attraction de ce qui a été construit comme abject, comme l’un de ces objets qui « hantent les marges de l’identité du sujet et menacent de le troubler et de le défaire, ab-jicere, signifie exclure, chasser ou rejeter [...] L’abject est tout ce que le sujet cherche à effacer pour devenir un sujet social ; c’est aussi le symptôme de l’échec de cette prétention » [3]. Aussi convoquerai-je cet objet-abject à la surface, au seuil d’une conscience critique, non pas pour élaborer une architecture théorique solide mais simplement pour vous proposer des fragments de réflexions éparses. Comme autant de petites productions excrémentielles visant à lui donner plus de relief, à imprégner nos terreaux critiques et politiques au présent.

DIRTY BOTTOMS

Aujourd’hui, je ne manque pas, comme beaucoup de queers et de gays se faisant régulièrement prendre par le cul, d’histoires intimes, d’anecdotes de baise embarrassées (ou avortées dans le pire des cas) par l’intrusion de la merde sur la scène érotique. Si je vous épargne les expressions figées et tendues, les cheminements maladroits ou rapides vers la salle de bain d’un plan grindr, les frottements frénétiques de draps, qui ont pu parfois ponctuer ces moments, je cherche à comprendre une autre grimace, plus terminologique, lorsqu’un bout ou une trace de merde sur un coussin, un gland, un gode ou la peau d’une fesse se voient nécessairement pensés ou qualifiés comme un « raté » ou un « accident ». Cette grimace est, je crois, loin de m’être spécifique. Les applis nous le rappellent tous les jours. En dehors de quelques fétiches des culs sales et des plans scats, partout sur les réseaux, les odes à la propreté pullulent. Combien d’articles, de vidéos nous expliquent comment éviter la gêne de chier chez ou sur un partenaire d’un soir, regorgent de conseils pour empêcher les « incidents de sodomie », nettoyer nos colons sans abîmer nos parois et notre flore intestinale, choisir le bon psyllium, la bonne canule de douche ou poire à lavement ? S’il ne s’agit pas d’évacuer l’importance de prendre soin de ses fesses comme de son système digestif, j’aimerais pourtant réinscrire cet enjeu de propreté et de contrôle anal, constamment encouragé par ce que je perçois comme une forme d’imaginaire culturel et sexuel hégémonique, dans une histoire plus collective.

Il y a quelques mois, alors que je me débattais avec la manière d’écrire sur des archives queer endeuillées, avec ce qu’elles déclenchaient physiquement et émotionnellement chez moi, une amie m’a conseillé la lecture d’un ouvrage de la chercheuse et auteure Julietta Singh. Dans No archive will restore you [4], Singh prend conscience que « la merde avait toujours traîné au bord de [s]a prose » sans qu’elle ne prenne jamais le temps de s’y pencher, un constat qu’elle expose à son nouveau partenaire queer, quand bien même la défécation a été chassée des abords de leur jeune relation amoureuse et de leur sexualité. Elle évoque également une autre peur, plus commune :

l’angoisse partagée par de nombreuses femmes enceintes face à la scène de l’accouchement, aux répercussions pour leurs partenaires masculins de voir un autre corps sortir de leurs canaux vaginaux, et à la perspective probable de chier devant eux pendant l’accouchement. Combien de femmes se demandent si leurs partenaires pourraient les trouver sexuellement désirables après avoir vu leur corps produire de la matière organique de manière aussi flagrante ?

Cette peur de la fin du désir lorsqu’un sujet redevient corps non seulement producteur de vie mais également d’une matière considérée comme avilissante m’est restée en tête, notamment lorsque nous avons à considérer la manière dont se vit l’analité du désir pédé. En fouillant dans d’autres souvenirs de lecture, m’est revenu cette scène de baise entre le jeune narrateur d’Un Bref instant de splendeur d’Ocean Vuong et son jeune amant Trevor [5] : « C’était ma faute. Je l’avais souillé avec ma pédérastie, l’impureté de notre acte dévoilée au grand jour par l’incapacité de mon corps à se contenir » raconte-t-il après avoir « sali » le sexe de ce dernier. Indifférent à son malaise, à la grande surprise du narrateur, Trevor l’emmène se rincer dans une rivière puis s’attache à lui bouffer le cul :

Quand il a eu fini, il s’est essuyé la bouche du revers du bras, puis m’a ébouriffé les cheveux avant de patauger jusqu’à la rive. « Toujours aussi bon, a-t-il dit par-dessus son épaule.{}

– Toujours » ai-je répété, comme si je répondais à une question [...].

Pour le narrateur, la crainte de la merde correspond évidemment à la peur d’avoir fracturé la possibilité du désir sexuel, immédiatement démentie par les gestes de l’amant. Mais elle s’enracine chez Vuong dans une terre de honte plus ancienne. La honte d’un « accident » ne se vit pas seulement comme une incapacité à se contenir, à maîtriser son corps, caractéristique d’une certaine privatisation et discipline digestive et anale. Elle se rapporte à « l’héritage-stigmate » d‘une impureté homosexuelle, répandant désormais son odeur et sa couleur à l’air libre.

Parce qu’il me semble que ma relation avec les fesses, l’analité et les excréments résonne inévitablement avec un héritage intime et social de répression, de violence et d’humiliation, j’aimerais saisir la manière dont honte de la merde et honte homosexuelle cheminent ensemble. Dont elles affectent, hantent, appauvrissent nos gestes et nos subjectivités afin d’y trouver là la possibilité d’un renversement, d’une autre incarnation érotique et politique.

ABJECTION ET CIVILISATION

Le théoricien russe de la littérature Mikhaïl Bakhtine nous explique que dans la cosmogonie médiévale, la distinction entre le haut et le bas-corporel propose une hiérarchie de valeurs : entre l’espace de la parole, du verbe et de l’esprit, et celui d’une immanence corporelle, physique liée au processus de digestion, de défécation mais aussi à la sexualité [6]. Lors de la fête des sots ou des fous, prémisse de nos carnavals futurs, l’excrément joue un rôle fondamentalement subversif à rebours des normes qui régissent la vie sociale et religieuse. On s’en enduit ou on le jette sur les figures travesties de l’autorité ; nourritures et excréments réaffirment un retournement temporaire des valeurs, la célébration d’un corps ramené à ses liens premiers avec la terre. Cette distinction, ou plutôt discrimination, est restée structurante dans nos religions monothéistes mais aussi dans la construction de nos sociétés européennes et du sujet moderne. La nécessité de s’extirper de cette condition corporelle est saisie par Sigmund Freud et la psychanalyse à l’orée du 20e siècle. Avec le sang, les urines, la merde appartient à un « douloureux reste de terre » (Erdenrest), que la quasi-totalité du vivant a en commun : une part irréductible, physiologique, « animale » qui nous rappelle à notre condition plus large de terrestres [7]. Pour Freud, le dégoût de l’homme occidental envers ses propres déjections mais également l’attraction concomitante qu’elles peuvent générer, manifeste un refoulement caractéristique du processus civilisationnel dont il est contemporain. Cette analyse s’incarne notamment dans sa théorie des différents stades chez l’enfant. Le dépassement du stade anal consiste ainsi en un refoulement des pulsions et plaisirs liés à l’analité : qu’il s’agisse de l’expulsion, de la rétention ou de la manipulation de ses excréments. Le contrôle et la maîtrise de son analité s’articulent étroitement à un processus de socialisation, à la reconnaissance de ce qu’il devient nécessaire de rejeter socialement comme impur ou sale. Autrement dit, là où se trouve la possibilité de produire, retenir, expulser de la merde, la possibilité de la jouissance doit disparaître.

Comme l’explique Paul B. Preciado s’appuyant sur les analyses de Gilles Deleuze et Félix Guattari, le travail moderne et disciplinaire du corps valorise l’oralité lorsque l’anus est le « premier organe privatisé, rejeté en dehors du champ social [...] ». Il « n’a pas de genre, n’est ni masculin ni féminin, produit un court-circuit dans la division sexuelle, est un centre de passivité fondamentale, un lieu abject par excellence, de par sa proximité avec les déchets et la merde, trou noir universel par lequel se faufilent les genres, les sexes, les identités, le capital » [8]. La discipline et la domestication des corps, la construction de l’analité mais aussi des excréments comme abjects sont intriquées au système économique et social. En 1978, le militant et théoricien gay Mario Mieli, inspiré par les analyses freudiennes [9], évoquait également ce lien de cause à effet, cette « sublimation capitaliste de l’analité par l’argent », c’est-à-dire la transformation d’une jouissance réprimée liée à la rétention anale et la défécation en un intérêt compulsif pour l’argent et son accumulation. « Le monde capitaliste n’est pas une merde, [...] c’est plutôt un monstrueux fétiche de la merde », écrit-il [10].

Selon Dominique Laporte, l’idéologie sociétale du propre est même historiquement indissociable du développement de la pensée de la propriété, de l’émergence de classes et de groupes sociaux ayant la possibilité de prétendre échapper à leurs propres merdes comme à leurs effets sanitaires. La création d’égouts, d’accès à des eaux non-souillées par les déchets jetés en pleine rue, la privatisation des toilettes au cours des derniers siècles, manifestent une biopolitique, une forme de gouvernementalité touchant directement la vie des sujets ou plus encore leurs excréments, ce que l’on pourrait définir conséquemment comme un copro-pouvoir ou une scatopolitique [11].

PEUPLES BOUSEUX ET MARGES IMPURES

Il n’est donc pas étonnant de retrouver de la merde aux alentours des histoires de contrôle social et d’exploitation. L’abjection par l’excrément devient la marque contaminant les sujets à dominer ou discriminer. Si l’association entre la paysannerie et les excréments a plus souvent été mise en avant en raison du lien de cette dernière avec la terre et les déjections animales, la philosophe Elsa Dorlin la rapproche également du processus de sorciérisation des sages-femmes au 17e siècle. Leurs remèdes deviennent des maléfices sous la forme de « soupes faites d’excréments et de déchets (urine, sang, fiente, charognes, etc.) » [12]. Le mode d’existence des « sorcières », les cultures et connaissances qu’elles incarnent renvoient justement à une forme de savoir, à un certain rapport au corps, à la matière, à la vie et à la mort qu’il s’agit d’éradiquer au profit de la transformation et de la modernisation d’une médecine patriarcale soutenant l’émergence du capitalisme moderne.

De même, si l’apanage fantasmatique lié à la saleté, au bas-corporel a pu nourrir les récits coloniaux pendant longtemps, l’enjeu de maintenir une hiérarchie plantocratique [13] et une hégémonie blanche au sein de la société coloniale du 18e siècle aboutit à l’émergence de nouvelles formes de stigmatisation circulant au sein des populations racisées. En témoigne l’exemple des enfants métisses nés d’une mère noire esclave et d’un Européen ou colon blanc héritant de « la condition servile » maternelle selon le Code noir. Convoités politiquement et stratégiquement pour aider à maintenir un contrôle sur les vies noires et pour lutter contre les insurrections et conflits qui émaillent et fracturent le système colonial, ils sont incorporés dans la police, chargés de chasser les esclaves en fuite. Ils deviennent, comme le raconte Dorlin, « miliciens, chasseurs de marrons [...] une force de répression et de maintien de l’ordre local ». Ils se voient en raison de leur alliance, affublés par les populations noires, marronnes ou esclaves, du sobriquet insultant de « caca-béqué » ou caca blanc.

En France, à la même époque, le lien entre excréments, sodomie et homosexualité raconte d’autres formes de répression et se voit constamment mobilisé comme argument moral et politique de dévaluation. Comme le rappelle le chercheur Thierry Pastorello, certains pamphlets révolutionnaires, après l’abolition du crime de sodomie en 1791, reconduisent par exemple des idéologies sur l’anti-naturalité de l’homosexualité masculine. Le patriote révolutionnaire viril rejette ainsi l’homosexualité et les pratiques anales du côté de la décadence aristocratique. Plutôt le sang que la merde déclame-t-il : « Je déteste les bardaches et les bougres qui pêchent les étrons à la ligne et lorsque je bandais, je me serais branlé jusqu’au sang, plutôt que d’insinuer mon vit entre des fesses dont je l’aurais tiré tout merdeux » [14].

Quelques années plus tard, des images satiriques visant le régime napoléonien via l’un de ses ministres Jean-Jacques-Régis de Cambacérès réactualisent cette association. Souvent caricaturé en raison de son homosexualité et de sa gourmandise, considérées comme révélatrices d’une décadence morale et économique du régime, plusieurs images le présentent tantôt en porc se nourrissant dans une auge pleine d’excréments tantôt en pêcheur d’étrons. « Au porc impur, glouton et sale s’ajoute désormais le cochon luxurieux et libidineux » analyse ainsi Pastorello.

Un peu moins d’un siècle plus tard, l’émergence de la sexologie articule autrement analité, homosexualité et coprophagie. Pour le médecin anglais Havelock Ellis, attaché à l’idée de décriminaliser l’inversion sexuelle, l’appel à la tolérance se fait néanmoins au nom d’une logique ambiguë : « manger des excréments [...] est extrêmement dégoûtant, mais ce n’est pas criminel. La confusion qui existe ainsi, même dans l’esprit des juristes, entre le dégoûtant et le criminel est une preuve supplémentaire de la non-pertinence de la peine juridique pour l’homosexualité ordinaire. » [15] Différemment, dans l’un des rares ouvrages récents portant sur les excréments, Histoire et bizarreries des excréments, l’encyclopédiste autodidacte Martin Monestier relie à son tour dans un passage sur la coprophagie, les pratiques homosexuelles développées dans les tasses ou vespasiennes du 19e et 20e siècle, et notamment celle des croutenards qui consistait notamment à éponger l’urine des toilettes publiques avec un morceau de pain [16].

Le sujet homosexuel, quelles que soient ses pratiques, se voit donc régulièrement renvoyé par les imaginaires masculins hégémoniques à la matière excrémentielle et à la matrice de l’abjection. Au moins jusqu’à la seconde moitié du 20e siècle, il relève des marges dangereuses, menaçant le progrès civilisationnel et économique. Courant toujours le risque d’incarner cette jouissance anale réprimée socialement, il pervertit le cycle productif et reproductif, devient synonyme de gaspillage. Il appartient alors, s’il fallait ré-insister, au peuple des décadent⸱es, aux sujets-déchets ; les deux termes partageant la même racine latine cadere, qui signifie « tomber », en l’occurrence ici dans les marges du régime capitaliste. Cette articulation est évidemment essentielle dans le développement des théories gays révolutionnaires des années 70 qui revendiquent le stigmate de l’improductivité, d’un fléau ou d’une menace sociale susceptible de renverser les logiques civilisationnelles hétérocapitalistes. « Nous autres gays le savons bien, notre condition est proche de la révolte gaie de la merde » écrit ainsi Mario Mieli en 1977 [17].

MANGEUR DE CACA ?

Il a fallu cet article passionnant « Poop Worlds : Material Culture and Copropower (or, Toward a Shitty Turn) » de deux universitaires, Shaka McGlotten et Scott Webel pour me rappeler au vague souvenir de plusieurs vidéos virales datant d’une dizaine d’années [18]. La première s’intitule Eat Da Poo Poo. Il s’agit d’une vidéo du pasteur ougandais ouvertement homophobe Martin Ssempa, dans le cadre d’une tournée de propagande visant à faire passer une loi anti-homosexualité en 2013. Il y mime des pratiques de léchages d’anus d’hommes gays « mangeurs de caca » (they eat that poo poo) comme ils suceraient une glace. Devenue virale sur internet, la vidéo du pasteur avait fait la risée de la toile et l’objet de nombreuses vidéos de remixes techno qui semblent se concentrer, non pas sur l’argumentation homophobe de Ssempa mais plutôt sur sa diction, sur l’emploi de termes enfantins (poo-poo) et sur sa gestuelle. Pour les deux auteur⸱es,

les internautes semblent moins vouloir lutter contre l’homophobie que ridiculiser les présumés archaïsmes des Africains. Ils demandent, depuis la position classique du racisme impérialiste, « Qui croirait vraiment que c’est ce que font la plupart des gays, ‘manger du caca comme de la crème glacée’ ? ». Une façon de lire ces remixes est de les comprendre, ainsi que le documentaire qui leur a servi de source, comme reproduisant les idées homonationalistes sur l’exceptionnalisme sexuel de l’Occident, idées qui opposent simultanément un sujet homonormatif libéral et aseptisé méritant l’inclusion politique à un autre racialisé, sexuellement abject représentant la mort et la terreur.

Depuis l’expérience blanche occidentale normalisée et proclamée comme progressiste ou libérale, la merde finit parfois par se retourner contre l’Autre, contre celui qui, hors du système dominant, produit à son tour un discours d’abjection visant un groupe social spécifique. L’abjection circule et mute activement au sein d’une hiérarchie de domination complexe, rejouant tantôt des effets de distinction morale, religieuse, impérialiste et/ ou sexuelle. Les deux chercheur⸱euses prennent par ailleurs soin de rappeler que les discours homophobes qui apparaissent sur l’ordinateur du pasteur dans la vidéo évoquant le risque de transmission bactérienne ou virale incarné par la figure de l’homosexuel coprophage proviennent de textes pseudo-scientifiques issus de la droite chrétienne conservatrice états-unienne. Ces discours sont, comme on l’a évoqué, loin d’être spécifiques à ce courant et s’inscrivent au contraire dans la continuité d’analyses produites en Occident par la médecine sexuelle depuis plus d’un siècle et demi.

En effet, ce lien entre zone anale, présence d’excréments et maladie a longtemps constitué un des leviers pour organiser, légitimer le contrôle sur les corps et stigmatiser les sexualités dans les pays occidentaux. Jusque dans les années 70 par exemple dans les pays anglophones, anticipant la panique sanitaire et morale des décennies suivantes liée à l’épidémie de sida, l’expression médicale de « syndrome de l’intestin gay » (« gay bowel syndrome ») désignait ainsi un ensemble de symptômes gastro-intestinaux allant de la diarrhée aux IST qui affecteraient plus spécifiquement les hommes gay en raison de leurs pratiques. Plutôt qu’une analyse spécifique de modes de transmission et de distinction de différentes bactéries et virus touchant des populations à risque, ce terme parapluie, aujourd’hui abandonné, témoigne d’une longue histoire de stigmatisation scatopolitique qui s’exacerbe avec l’arrivée du sida. Les malades, les vies considérées comme indésirables ou indignes d’être soignées sont alors concrètement « laissées dans la merde ». Confrontées à de multiples violences sociales et institutionnelles, elles se voient confrontées plus crument à cette matière dont la résurgence devant des proches, des amant⸱es ou des ami⸱es est désormais synonyme de maladie, d’un corps affaibli, qui relâche ses fluides excrémentiels sans toujours pouvoir se contrôler. « La porte de mon appartement est ouverte, je viens d’avoir une chiasse épouvantable, je suis triste que Cyril sente ainsi la diarrhée et puisse désormais l’associer à moi. », écrit l’écrivain Hervé Guibert dans son journal [19].

PROPRETÉ TECHNOSEXUELLE

Aujourd’hui, à mesure que notre plaisir par et dans le cul (allant de la simple pénétration à des pratiques de fist plus engageantes) quitte les abords des érotismes construits comme abjects, ce dernier trouve logiquement son chemin dans notre ère pharmacopornographique [20]. Au cours des dernières années, les images et représentations de la sexualité anale, gay, queer ou straight se sont multipliées. Fruits des luttes militantes des décennies précédentes, en France, les discours médicaux comme les dispositifs de soin et d’accompagnement des minorités sexuelles, les pratiques de réduction des risques ou de transmission d’IST liées à l’analité se sont considérablement améliorées. Pourtant l’horizon d’une véritable déstigmatisation institutionnelle paraît encore lointain et les violences médicales à l’encontre des personnes queers n’ont évidemment pas disparu. De même, au sein de nos propres espaces communautaires ou culturels, nos subjectivités et pratiques n’échappent jamais totalement aux héritages discriminants qui les façonnent en partie. Nos excréments et leur symbolique naviguent encore et toujours en eaux troubles, racontant la persistance de la honte dans nos propres imaginaires.

L’anglais contemporain a ceci d’intéressant qu’il construit actuellement la passivité par le cul comme une identité et une subjectivité à part entière, confondant sujet, pratique passive et région anale. Pour être un bon bottom, comme nous le rappellent le porno gay ou queer, youtubeur⸱euses et influenceur⸱euses, nous nous devons non seulement d’être propres mais souvent archi-propres, si bien que l’expression de « clean bottom » a presque quelque chose du pléonasme. Pour correspondre aux images et aux formes d’analité dominantes, la destruction de toutes les preuves qui pourraient nous relier à cette matière organique honnie passe par le développement de multiples technologies pharmaceutiques et sexuelles qui nous permettent d’aller de plus en plus profond, et d’espérer une plus grande maîtrise et prédictabilité de notre machine digestive comme de la mécanique de nos trous du cul.

La persistance de l’exclusion de la merde ou simplement de ses traces dans les imaginaires et représentations pornos actuelles, a contrario du sperme, de la salive, voire même de l’urine, liquides qui se voient octroyer un droit et une puissance érotique non négligeables (dont la fluidité, les couleurs translucides, blanches ou plus dorées pourraient amener à une analyse intéressante) pose également d’autres questions : la merde nous rappellerait-elle plus crûment ou de manière plus odorante à l’appartenance terrestre de nos corps de vivant⸱es ? Ou aux formes de peurs et stigmates liées à la maladie ? Au regard de cette longue histoire d’humiliation scatopolitique, comment ne pas comprendre le besoin actuel d’effacer les traces de violences traversées par nos communautés ? De donner au contraire la preuve d’un corps solide, maître de lui-même et de sa capacité à se contenir comme à accueillir bites, doigts ou godes avec endurance, plaisir et propreté ?

Alors que nous nous voyons enjoints à purifier et clarifier nos trous et nos tubes digestifs, je ne peux m’empêcher de m’interroger sur le type de corporéité et de présence qui nous échappe malgré tout. Comme si s’élevait sans crier gare le spectre d’un corps non seulement nettoyé de l’intérieur mais aussi soulevé de terre, garanti lisse et sans odeur, aux mouvements internes restreints et programmés à l’avance. Puisqu’il ne s’agit pas non plus de revendiquer un nouveau culte scatophile dont je serais moi-même incapable de jouir, alors quoi me demanderez-vous peut-être ? Déclencherons-nous une crise sexuelle excrémentielle, revendiquerons-nous une place pour la merde dans nos explorations sensuelles ? Ou s’agira-t-il plutôt de renouer avec cette puissance physiologique et érotique du corps vivant décrite par Guibert avant son infection, à tout juste vingt et un ans, dans La Mort propagande, texte dans lequel il souhaitait consigner ses délires « organiques », faire de son corps « un laboratoire offert en exhibition », disséquer son cul et « ses divins tuyaux à merde » ?

Dès qu’une déformation survient, dès que mon corps s’hystérise, mettre en marche un mécanisme de retranscription : éructations, déjections, sperme à l’issue des branlages, diarrhées, crachats, catarrhes de la bouche et du cul. M’ingénier à les photographier, à les enregistrer. Laisser parler ce corps convulsé, haché, hurlant. Placer un micro à l’intérieur de ma bouche, pleine comme d’une bite, le plus profondément possible dans ma gorge, en cas de crise : crispations, éjaculations ou déjections brutales de merde, râles. Placer un autre micro à l’intérieur de mon cul, qu’il soit baigné dans mes marées, ou accroché à la cuvette des chiottes. Faire se répondre les deux bruits, les mixer : grouillances du ventre, couacs de la gorge. Enregistrer mes vomissements, qui procèdent de l’excès inverse de la jouissance [...] Mes différentes méthodes de branlage s’énoncent. La réalisation se déroule dans le chaos propre au plaisir, ou à la révulsion (c’est un texte anarchique). [21]

QUELS TERRESTRES VOULONS-NOUS ÊTRE ?

Face à ces petits sédiments critiques et théoriques, nul autre choix que celui de faire atterrir ces réflexions. Par atterrir, je veux dire, rendre à la merde ses puissances concrètes, animales et relationnelles, ouvrir la possibilité de s’en rendre complice, responsable et stratège. En réalité, la merde n’a pas toujours incarné la saleté ou l’abjection. Dans les marges de nos sociétés, au sein d’autres cultures ou de courants spirituels ou philosophiques, elle a pu se voir sacralisée, être ingérée pour ses vertus thérapeutiques, magiques, intégrée à différents rituels, etc. Ces histoires constitueraient très certainement des pistes à pousser plus avant.

Faire de la merde une matière et une puissance-compagne nous invite également à redéfinir la manière dont nous voulons comprendre et faire l’expérience du vivant, dont nous voulons encourager sa réparation et regénération. En 1970, le militant, journaliste et activiste états-unien Carl Wittman présentait le rapport à l’analité et à la merde comme partie intégrante d’un processus de réconciliation avec ce dont la société hétéronormée l’avait détaché. Plus dubitatif quant à l’idée d’un potentiel révolutionnaire spécifique à l’homosexualité, il écrivait néanmoins :

S’il n’y a rien d’autre de révolutionnaire dans l’homosexualité masculine, au moins nous sort-elle de ce bourbier de tensions à propos de nos trous du cul. En effet, il est remarquable que le rapport anal et le rimming deviennent des actes d’amour. Mais c’est grâce à ces actes d’amour que je suis en contact avec les muscles et les organes autour de mon trou du cul. Cela me semble maintenant tout à fait central dans ma conscience de pédé : apprécier cette partie de mon corps, me sentir moins aliéné ou dégoûté par la merde qui la traverse. [22]

Aux premières analyses de cet article sobrement intitulé SHIT présenté dans la revue rurale gay, RFD [23] succédait un récit de son expérience de vie à la campagne. Que faire de la merde demande-t-il à son lectorat ? Wittman souhaitait non seulement pouvoir la composter pour en récupérer des nutriments essentiels à l’entretien de son potager et de son verger mais aussi la voir et l’observer de ses propres yeux. « Je veux parfois être capable de regarder ma propre merde », écrivait-il afin de mieux comprendre sa manière de manger, de digérer, afin d’y détecter les signes ou symptômes de troubles, de maladies, etc. Plutôt que de diriger ses regards sur la propreté de son trou du cul, la conscience pédée de Wittman cherchait à faire sortir l’excrément des territoires humiliés pour renouer avec les savoirs même de « l’humus ». Il s’agissait de considérer la merde, non pas comme matière morte, comme un déchet ultime mais plutôt comme matière organique, en lien direct avec les processus biologiques et physiologiques internes et externes à son propre corps.

Aujourd’hui ses réflexions me semblent essentielles, à la fois pour porter plus d’attention à tout un cycle biologique, à ce que nous produisons, élevons, ingérons et expulsons hors de nous mais aussi pour intégrer le « déchet » dans une pensée écologique plus générale. Mais elles ne sont pas suffisantes.

Bien que marginalisée dans nos imaginaires sexuels et dans nos « corporéités » quotidiennes, la merde circule et circulera sans doute de plus en plus comme valeur et ressource, distincte d’une réflexion écologique et sociale plus globale sur les mécanismes producteurs d’abjection, de discrimination et de destruction au sein de notre capitalisme tardif [24] . Pour tendre vers une existence terrestre attentive aux puissances brutes et indomptables du vivant, je sais que la merde m’ouvre à des horizons non négligeables. Qu’elle dispose d’une force de révolte bien à elle. À la manière de ces « cacatov », ces cocktails molotov de merde lancés au Venezuela lors des révoltes contre Maduro, ou lors de l’acte XV des Gilets Jaunes à Paris, Marseille et Montpellier contre les forces policières, elle me rappelle à la possibilité d’une ré-appropriation stratégique du dégoût et de l’abjection. « Contre ceux qui veulent donner au prolétariat une religion, un nom, une (fausse) conscience, une cravate et une auréole, une crédibilité bien pensante, il est légitime d’opposer un prolétariat violent et infernal, inconscient, autonome, ainsi qu’une trinité : MERDE, DIABLE, REVOLUTION » écrivait le philosophe italien, proche de Mieli, Luciano Parinetto [25]. Peut-être me direz-vous, qu’il s’agit là d’une coquetterie théorique (libre à vous de vous torcher avec), mais je suis de plus en plus tenté de réfléchir aux manières de rester « indigérable » pour un régime politique et économique qui oscille toujours entre écrasement autoritaire ou assimilation. Sans cesse confronté à l’assainissement respectable de nos imaginaires dissidents et de nos productions critiques, j’aspire de plus en plus à devenir à mon tour, excrément vivace, obsessionnel et puant, susceptible d’écœurer les uns tout en nourrissant les sols et forces souterraines des autres pour faire émerger d’autres matières-mondes que seul⸱es les décadent⸱es et humilié⸱es sauront manier sans blêmir.

Cy Lecerf Maulpoix.

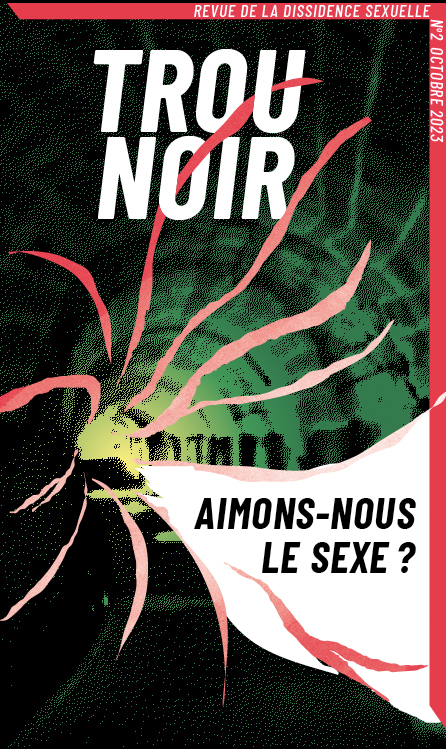

Illustration : Photo prise en Bretagne par Juliette Rousseau.

Ce texte est issu de Trou Noir 2 - Aimons-nous le sexe ?. Pour commander ce numéro, rendez-vous sur notre boutique en ligne.

[1] On distinguera d’emblée, scatophilie ou coprophilie, la recherche de plaisir liée aux matières fécales, de la coprophagie ou scatophagie qui renvoie, comme son étymologie grecque l’indique, à l’acte de manger ses excréments.

[2] Dominique Laporte, Histoire de la merde, Christian Bourgois, 2003 (1978).

[3] Je cite ici un extrait de l’article d’Anne McClintock, « Race, classe, genre et sexualité, entre puissance d’agir et ambivalence coloniale », Multitude, n°26, 2006/3. URL : <https://>

[4] Je remercie grandement Emma Bigé de m’avoir fait découvrir ce texte disponible en accès libre. Voir Julietta Singh, No Archive will restore you, 3Ecologies Books/Immediations, 2018.

[5] Ocean Vuong, Un Bref instant de splendeur, Gallimard, 2019

[6] Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-âge et sous la Renaissance, Gallimard, 1970.

[7] Voir l’article de Michel Bousseyroux, Hétérologie de l’abject, L’en-je Lacanien, 2005/2 (n°5) p. 39-57. Ce dernier cite la préface de Sigmund Freud dans un ouvrage de l’ethnologue John Gregory Bourke, publié en 1891, Scatologic Rites of all Nations. « L’homme supporte mal que son corps et ses besoins lui rappellent la terre, la glèbe, le limon d’où, selon le mythe de la Genèse, il vient (littéralement, Adam est fils de la Adamah, de la glèbe). Et ’comme ils doivent nécessairement rester éloignés, et de très loin, d’une telle perfection, écrit Freud, les hommes ont choisi, pour éluder cette situation fâcheuse, un subterfuge en déniant autant que possible la réelle existence de cet inopportun “reste de terre”, en se le cachant les uns les autres, bien que chacun sache ce que l’autre a à lui cacher, et en refusant à cette partie l’attention et le soin auxquels elle aurait droit en tant que partie intégrante de leur être. La démarche la plus sage aurait été sans aucun doute de lui faire droit et de lui concéder autant de dignité que sa nature en permet. C’est loin d’être une petite affaire que d’examiner ou de décrire les conséquences entraînées pour la civilisation par cette façon de traiter le douloureux “reste de terre” dont les fonctions sexuelles et excrémentielles peuvent être tenues comme constituant le noyau ».

[8] Paul B. Preciado, Testojunkie. Sexe, drogue et biopolitique, Paris, Grasset, 2008.

[9] Sigmund Freud, Trois Essais sur la théorie sexuelle, Paris, Gallimard, 1987.

[10] Mario Mieli, Éléments de critique homosexuelle. Italie : les années de plomb, Epel, 2008 (1978).

[11] J’emprunte le terme de copro-pouvoir, lui-même inspiré du biopouvoir foucaldien, à l’article « Poop Worlds : Material Culture and Copropower (or, Toward a Shitty Turn) » de Shaka McGlotten et Scott Webel, Issue 13.3 - 14.1, 2016 — Traversing Technologies, qui le définissent ainsi : « Le copropouvoir se réfère aux gouvernementalités bio-politiques (faire vivre et mourir la merde, ou non), aux réponses affectives et aux attitudes (dégoût, rituels de pureté, dangerosité), et à ces hiérarchies animées et fluides qui déterminent si la merde est considérée comme utile ou comme un déchet, comme morte ou comme vivante ».

[12] Elsa Dorlin, La Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française, La Découverte, 2009.

[13] Le terme est utilisé par Elsa Dorlin. La plantocratie désigne un système social et politique où les planteurs, c’est-à- dire les propriétaires de plantations agricoles, détiennent le pouvoir économique, politique et social.

[14] La Requête en faveur des putains, des fouteuses, des maquerelles et des branleuses contre les bougres, les bardaches et les brûleurs de paillasses, datée de l’an II citée dans « La sodomie masculine dans les pamphlets révolutionnaires », Annales historiques de la Révolution française, 361, juillet-septembre 2010.

[15] Havelock Ellis, L’Inversion sexuelle, Cercle du Livre Précieux, 1966 (1900).

[16] Martin Monestier, Histoire et bizarrerie des excréments, Des origines à nos jours, Cherche-Midi, 2012 (1997).

[17] Mario Mieli, op. cit.

_

[18] Article déjà cité.

[19] Hervé Guibert, Le mausolée des amants. Journal 1976- 1991, Paris, Gallimard, 2003.

[20] Pour Paul B. Preciado, “Le terme de régime pharmacopornographique est une tentative de penser, après Foucault, la transformation de la gestion biopolitique du genre, du sexe, de la sexualité et de la race à l’œuvre dans le capitalisme industriel après la Deuxième Guerre mondiale » cité dans l’entretien de Claire Grino, SEXES à bras-le-corps, Inter, Editions interventions, Numéro 112, automne 2012.

[21] Hervé Guibert, La mort propagande, Gallimard, 2009 [1977].

[22] Carl Wittman, « Shit », in RFD, automne 1975. Traduction de l’auteur.

[23] RFD est devenu depuis le magazine officiel des Radical Fairies états-uniennes.

[24] À ce propos, lire notamment l’article en ligne « La seconde vie des excréments » sur Usbek et Rica, paru en août 2016. Au sein de la crise énergétique qui est la nôtre, des entreprises (comme celle de Bill Gates), des start-ups et laboratoires se voient dans la nécessité de réfléchir aux manières de recycler et transformer les excréments en ressource. Si le processus est louable et pourrait permettre de s’affranchir en partie de certaines dépendances énergétiques plus polluantes, on ne peut que s’interroger sur le développement progressif d’une gestion et d’un marché mondialisé de la merde, de l’émergence de monopoles industriels, soutenant le système d’accumulation capitaliste.

[25] Je reprends ici cette citation de Parinetto au texte de Mario Mieli déjà cité.

« Les voix que vous lirez dans ce numéro sont nées sur les rives de la Méditerranée, ont débarqué à Marseille il y a plusieurs décennies ou s’y sont installées plus récemment. »

Poursuivre l’histoire des ancêtres et maintenir leur puissance.

Une intervention qui poursuit la recherche d’un vitalisme queer.

28 Mai 2020

À propos de la sodomie, de la fellation et autres privautés postcoloniales.

28 FÉVRIER 2021

« Le sexe ? Ce n’est pas essentiellement une question de désir, d’intimité, de reconnaissance, de tendresse, de fantasme, d’élection, c’est un ensemble de techniques corporelles qui fondent un savoir-faire. »

par Olivier Cheval

28 Novembre 2020

Retour aux origines du christianisme pour comprendre comment lire les passages de la Bible traitant d’homosexualité.