Louisa Yousfi est journaliste (Hors-série, Paroles d’honneur), militante décoloniale, et vient de faire paraître Rester barbare aux éditions la Fabrique. Rester barbare est une « formule magique » reprise à l’écrivain algérien Kateb Yacine : « Je sens que j’ai tellement de choses à dire qu’il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivé. Il faut que je garde une espèce de barbarie, il faut que je reste barbare. »

Entre l’essai littéraire et le manifeste politique, l’auteure nous propose de voir dans la langue barbare un antagonisme irrécupérable par la civilisation occidentale. Un livre audacieux et nécessaire.

« Au commencement, il y a les verbes : garder et rester. Ils sont intéressants, ces verbes, pour l’antériorité qu’ils marquent. Ils font comme si Kateb Yacine était d’abord un barbare avant d’être un homme de lettres reconnu. Mieux : ils disent qu’il est en train de perdre cela, cette barbarie originelle, et que c’est un drame et pour l’homme et pour le poète. Un drame pour qui a "des choses à dire". Mais que perd-il exactement, le barbare que la civilisation n’a pas manqué d’entraîner dans sa course vers le progrès humain, le nourrissant généreusement des richesses culturelles qui font la fierté des empires, à commencer par le français, langue superbe et chargée de siècles ? »

Louisa Yousfi, Rester barbare.

Trou Noir : "Rester barbare" est une formule qui synthétise un esprit de résistance à une "organisation morale du monde" : la civilisation. Mais vous précisez également que le barbare n’est pas le sauvage, comment distinguez-vous ces deux termes dans leur rapport avec la civilisation ?

Louisa Yousfi : D’abord, il faut commencer par rappeler que les deux termes sont des injures lancées par la civilisation occidentale aux populations colonisées et que s’en réclamer procède d’une stratégie du retournement du stigmate. Mais ils n’occupent pas la même temporalité. Si le sauvage se place avant la civilisation, le barbare, lui, nous arrive du futur. Le sauvage est un « humain attardé », que la civilisation aurait manqué d’entraîner dans sa course. Son salut viendrait de son intégration au sein de la civilisation, rendue possible par la générosité des civilisés qui daigneraient l’éduquer afin qu’il se hisse à hauteur d’homme. Cette figure me semble intrinsèquement liée au paradigme intégrationniste qui entretient l’idée que nous souffrons de « carences civilisationnelles » qu’il s’agirait de combler. En revanche, le barbare est un être irrécupérable. Il est produit par la civilisation, tout en ne s’y résumant pas. Il est un « bug dans la matrice ». Littéralement un « monstre » de la civilisation. C’est là un motif particulièrement intéressant à investir en tant que postcolonisé car elle permet d’inventer un tout autre territoire narratif qui fasse rupture avec l’intégrationnisme tout en donnant à voir la « bizarrerie » de notre condition, l’espèce de tension intime qui est la nôtre : des Barbares qui sont pleinement intégrés dans l’Empire, qui parlent sa langue, en maîtrisent tous les codes, mais qui tiennent encore à leur « barbarie ». Ce qui est ainsi nommé « barbarie », c’est notre altérité en tant qu’elle résiste à disparaître, c’est-à-dire à se fondre dans un système qui exige que nous abandonnions notre identité profonde pour bénéficier d’une place en son sein. La barbarie serait alors cette friche en nous, cette « terre vierge » que l’Empire a échoué à toucher et qu’il faut à tout prix protéger comme nos derniers trésors.

Vous avez fait le choix de l’essai littéraire pour complexifier le problème du principe intégrationniste. Nous sommes plus habitués aujourd’hui à ce que soit la sociologie qui en parle ; que permettent de plus (ou de mieux) les langues et la littérature selon vous ?

La littérature est le lieu sensible d’expérimentation des idées. Elle permet de les saisir immédiatement, de les habiter, sans avoir à les déplier, à les clarifier. Elle donne à voir les idées telles qu’elles sont effectivement, c’est-à-dire pas seulement des idées mais un véritable rapport au monde qui prend sens et effet dans nos vies concrètes. C’est là que les lignes de fractures de la société se comprennent et se vivent. Une thèse telle que « l’ensauvagement est un processus intégrationniste », est laborieuse ainsi formulée. Il suffit que Chester Himes la mette en scène dans un roman pour qu’elle saute aux yeux, dans toute sa violence, c’est-à-dire son évidence. Par ailleurs, il me semble que la sociologie est impuissante à rendre compte de cette thèse parce qu’elle a tendance à expliquer nos problèmes en fonction de nos moindres degrés d’intégration : nous serions la somme de nos frustrations, de nos manques, de tout ce que la société ne nous aurait pas donné. Nous ne serions pas des barbares, seulement des barbares sociologiques, des barbares construits. La belle affaire. En quoi c’est censé nous rétablir exactement ? En quoi ça nous sauve ? Il me semble que ce que propose Chester Himes, comme James Baldwin, est autrement plus radical : c’est un retournement complet et sans concession du paradigme. Il dit : notre problème, c’est vous. Plus que cela : la solution à votre problème, c’est nous. C’est nous qui pourrions vous sauver car c’est votre système qui est malade et que nous sommes ceux qui résistent encore un peu à son emprise totale, c’est-à-dire ceux qui ont potentiellement encore la capacité à proposer autre chose.

« J’montais sur le toit pour finir en pleurs

Seul à penser, j’baise le monde.

[...]

J’t’aime, j’t’aime, j’t’aime

J’rêve d’effacer tes cicatrices.

Et pour sauver le monde entier,

J’donnerai pas un gramme de ta vie. »

PNL, Zoulou Tchaing.

En 2017 surgit ce qu’on appelle « l’affaire des tweets de Mehdi Meklat » : l’ascension d’un jeune de Saint-Ouen devenu un écrivain plébiscité par une certaine élite française, symbole de l’intégration par la culture, et brutalement déchu par la découverte d’anciens tweets qu’il avait publiés, sous le pseudonyme « Marcelin Deschamps », à caractère racistes, antisémites, homophobes, misogynes, etc. Vous dites de cette histoire de transfuge manqué que c’est « une affaire de monstre », de quoi et par qui est faite cette « monstruosité » ?

La question cruciale autour de cette affaire est celle-ci : à qui attribuer la paternité de Marcelin Deschamps ? De qui est-il vraiment la créature ? Spontanément, on est tenté de répondre : de Mehdi Meklat puisque c’est lui qui a inventé ce pseudo twitter et a nourri ce compte durant des années. Mais en vérité, lorsqu’on regarde l’affaire avec les lunettes du « rester barbare », on comprend que c’est plus compliqué que cela. Marcelin Deschamps est né au cœur d’un conflit de loyauté suscité par la position délicate dans laquelle Mehdi Meklat s’est retrouvé : celui du faire-valoir de la diversité que la gauche progressiste exhibait comme un trophée. À partir de ce diagnostic, il devient possible de faire de ce Marcelin Deschamps une allégorie du processus de pourrissement que l’exigence de l’intégration fait à l’intérieur de nous : s’intégrer dans un monde qui fonde son empire sur la négation de tout ce que nous sommes, qui prétend nous sauver à l’endroit de notre anéantissement progressif, ne peut aller sans provoquer un détraquage en règle de toutes nos valeurs profondes. Oui, l’intégration créée des monstres qui prospèrent dans les dilemmes qu’elle nous impose. C’est donc toujours à l’aune de notre intégration – et non de notre manque d’intégration – qu’il faut concevoir tous nos problèmes, notre « ensauvagement » pour reprendre une terminologie raciste. En ce sens, s’il y a un horizon salutaire à viser, celui-ci est à chercher du côté de nos « restes de barbarie ».

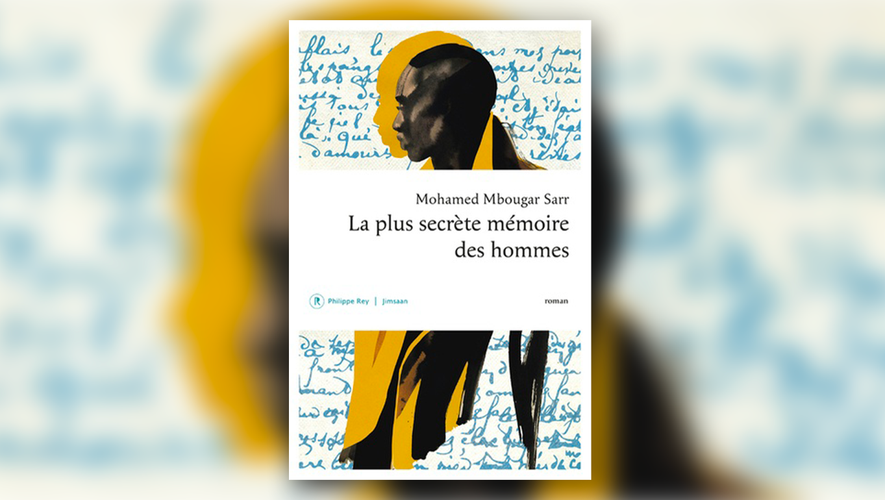

Comment percevez-vous l’attribution du prix Goncourt à Mohamed Mbougar Sarr ? Et que vous inspire sa littérature ?

J’ai été impressionnée par le roman La plus secrète mémoire des hommes. Un roman haletant, tenu par un certain souffle, mais surtout qui pose de manière assez radicale la question de la récupération des auteurs non-blancs par l’Empire. Un de ses personnages dit par exemple : « l’adoubement du milieu littéraire français. C’est notre honte, mais c’est aussi notre gloire fantasmée, notre servitude et l’illusion empoisonnée de notre élévation symbolique. » Avec une telle lucidité sur sa condition d’auteur « francophone », on s’imagine que l’œuvre va conjurer ce sort, qu’elle va échapper à cette entreprise de récupération des œuvres qui se veulent libérées du jeu de la reconnaissance, responsable de leur neutralisation. Ironie du sort : il se trouve que l’œuvre a été consacrée par l’un des prix les plus prestigieux du cercle littéraire parisien, et que son auteur n’a pas manqué de se montrer très honoré, très fier, de cette distinction. Comment expliquer cela ? Pourquoi l’élite récompense-t-elle une plume qui a cherché à lui échapper, à l’humilier ? Pourquoi l’auteur ne prolonge-t-il pas le geste de l’œuvre en refusant l’adoubement du milieu littéraire ? Il me semble que le cas est assez complexe parce qu’on ne peut se contenter de dire que Mohammed Mbougar Sarr est un énième faire-valoir de la diversité qui a embrassé tous les canons de l’Occident pour y être célébré. Il a certes cherché la reconnaissance du centre mais il l’a fait selon une stratégie pernicieuse : non pas en célébrant l’Occident mais en tâchant de le gifler. Ce fait me semble dire quelque chose de l’évolution du rapport de force imposé par les luttes antiracistes et décoloniales. Il devient de plus en plus difficile de trahir. Ce faisant, les instances consacrantes sont contraintes d’aller chercher des plumes qui prétendent vouloir leur faire la peau. On peut se dire que tout cela n’est qu’une ridicule mise en scène mais la nécessité même de cette mise en scène apporte une bonne nouvelle. La France est contrainte de « négocier » les conditions de son emprise sur les auteurs non-blancs. Elle ne peut plus exiger d’eux qu’ils se renient complètement, qu’ils renoncent complètement au lien qui les relie aux leurs. C’est dans cette brèche que la plume de Mohammed Mbougar Sarr est allé chercher l’occasion de faire retentir son talent. Il a saisi toutes les règles du jeu. On croirait même que ce livre a été écrit dans ce seul objectif : offenser l’Empire de manière à ce que le seul moyen pour lui de reprendre le dessus c’est de consacrer l’œuvre. Évidemment, on aurait tous rêvé que l’auteur décline la récompense mais il ne faut pas se raconter d’histoires. Les écrivains non-blancs sont des êtres collectifs, portés par l’effervescence des luttes, mais contrariés aussi par les rapports de force. La rupture serait trop coûteuse pour lui. Plutôt que de se lamenter sur son manque de courage ou sa naïveté, il faudrait plutôt poursuivre l’effort pour faire advenir un mouvement politique fort qui accompagne le plus loin possible les écrivains non-blancs sur le chemin de leur émancipation.

Dans le processus d’écriture de « Rester barbare », est-ce que vous avez rencontré des obstacles particulièrement difficiles à surmonter ? Quels genres de nœuds de l’esprit ont pu se produire ?

L’écriture de ce livre m’a permis de sortir d’une impasse en la posant : comment écrire lorsqu’on a passé sa vie à empêcher ce qui fonde notre être « authentique », lorsqu’on s’est gavé de culture légitime, lorsqu’on a appris à mimer des normes qui ne sont pas celles de nos parents, de notre culture d’origine ? En bref, comment écrire lorsqu’on a été domestiqué ? C’est le point de départ de ma réflexion parce cette interrogation s’est posée à moi-même : je ne suis pas restée barbare. C’est le sentiment d’une perte, d’une mutilation de mon être fondamental qui m’a rendue inoffensive. « Rester barbare » est une formule qui vient préfigurer un horizon esthétique et politique (que le mouvement décolonial est déjà en train de traduire sur le terrain des luttes) qui projette à la fois l’énigme de notre condition et sa possible résolution. Ce sont de nouvelles lunettes qui me permettent de lire sous un jour nouveau ce motif de la barbarie, comme cet espace intime qui aurait résisté à l’intégration et que je suis allée chercher à travers les œuvres de Chester Himes, Ralph Ellison, mais aussi à travers le rap qui me semble en être le geste le plus éclatant, le plus libérateur.

Entretien réalisé par Mickaël Tempête, mars 2022.

Rester barbare

Louisa Yousfi

Éditions la fabrique, sortie le 18 mars 2022.

Que se passe-t-il quand le Monstre fait effraction dans le dispositif du cabinet de psychanalyse ?

28 SEPTEMBRE 2020

« Qu’aujourd’hui on ne trouve plus, à gauche, une capacité à questionner et à refuser radicalement, l’école, la psychiatrie, la prison, la famille, ne signifie certainement pas une avancée, bien au contraire. »

Réflexions à partir du livre “Enculé ! Politiques anales” de Javier Sáez et Sejo Carrascosa

28 OCTOBRE 2020

« Les genres fluides. De Jeanne d’Arc aux saintes trans ». Recension du dernier ouvrage de Clovis Maillet paru aux éditions ARKHÊ.

28 juin 2022

« L’homme blanc américain a tellement peur de mon sexe »

28 OCTOBRE 2020

« Le féminisme bourgeois, civilisateur, s’en remet à l’État et soutient une politique répressive de l’État. »

28 JUIN 2021

Je rêve du jour où toutes les folles écriront des livres

28 Décembre 2020

« Du côté de l’homosexuel, il y a dans ce corps pénétré une perte de pouvoir à laquelle le pouvoir d’inquiéter doit venir répondre politiquement. »

Par Quentin Dubois