McKenzie Wark est une figure majeure de la pensée marxiste et queer dans le monde anglo-saxo bien que la plupart de ses ouvrages soient encore inédits en français [1]. Enseignante à la New School de New York, Wark intervient depuis plus de 25 ans sur des sujets allant de la nouvelle nature de la prédation capitaliste à l’ère digitale et des modalités de résistance (Un manifeste Hacker, 2006 ; Capital Is Dead : Is This Something Worse ?, 2019) à, plus récemment, un tournant auto-théorique plus explicitement queer depuis sa transition de genre (Reverse Cowgirl, 2020) ainsi qu’avec son travail sur l’autrice Kathy Hacker (Philosophy for Spiders, 2021). McKenzie Wark est fortement inspirée par l’Internationale Situationniste et n’hésite pas à dénoncer l’institutionnalisation de la pensée marxiste et revendique, plutôt, une low theory (ndlr. théorie d’en bas) qui s’inscrit dans la théorisation des pratiques quotidiennes et matérielles de la vie comme, par exemple, la rave party (Raving, 2023). De passage à Paris quelques jours après l’investiture de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, Trou Noir a rencontré McKenzie Wark pour discuter de son rapport au marxisme, au langage du genre, à sa recherche littéraire, et aux possibilités chronopolitiques de la teuf comme réponse au NO FUTURE.

Trou Noir remercie Benjamin Delaveau pour la réalisation de cet entretien ainsi que sa traduction.

Photo de couverture : McKenzie Wark par Clémence Polès.

Trou Noir : En relisant votre œuvre, on se rend compte de sa cohérence et de la manière dont vous n’avez jamais dévié de votre ancrage maxiste et matérialiste de vos débuts. Comment s’est construit cet attachement au marxisme ?

McKenzie Wark : Je viens d’une famille de la classe moyenne qui a toujours soutenu le Parti Travailliste australien. En 1975, le gouvernement réformiste de gauche a été brutalement renversé en raison d’un coup de force constitutionnel venu des conservateurs. L’expérience de voir comment des forces internes à l’Etat pouvaient empêcher des réformes progressistes à, je crois, amener beaucoup de personnes à abandonner l’idée du réformisme et à chercher d’autres alternatives plus révolutionnaires. La particularité du communisme australien est que le parti a rompu ses liens avec Moscou dès 1968 lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie. Le parti a donc pris un chemin assez indépendant et, bien que minoritaire dans les élections, il était très influent auprès des syndicats. C’est la section du parti de ma ville d’origine qui m’a permis de rencontrer des ouvriers et qui m’a éduquée à la politique avec des personnes que je n’aurais peut-être pas rencontrées sinon.

Pourquoi avoir investi les « nouveaux médias » comme le jeu vidéo et internet en tant que terrain d’analyse marxiste à une époque où ils n’avaient pas la place centrale qu’ils ont aujourd’hui dans nos vies ?

J’étais très influencée par Stuart Hall et les Études Culturelles de l’École de Birmingham qui s’intéressent aux contradictions politiques des cultures populaires. Sont-elles matière à discours et analyses ? Comment ces choses peuvent être réappropriées et comment pouvons-nous changer leurs fonctions ? J’ai aussi grandi à l’époque punk dont l’objectif véritable était de créer son propre média autonome. Les caméras super 8 ou bien le matériel pour enregistrer du son commençaient à devenir beaucoup moins chères et accessibles. On faisait pleins d’expérimentations avec tout ça. Je me suis donc toujours intéressée aux possibilités qu’apportent chaque type de média : quelle subjectivité naît lorsque l’on grandit dans la musique pop, lorsque l’on joue aux jeux vidéos ? Il est vrai que j’ai assez tôt identifié qu’internet et le digital deviendraient la forme dominante des médias au XXIème siècle. À partir de là, comment le penser de manière critique ? Plutôt que de parler de néolibéralisme tout le temps de manière abstraite, il me semblait plus intéressant de dire : nous sommes des gamers, nous ouvrons en permanence de nouvelles interfaces dans lesquelles nous améliorons des scores, notre popularité… Je vérifie souvent mon nombre de followers sur Instagram et je ne pense pas être la seule à le faire. Quel rapport au monde cela induit-il ?

À propos des premiers jours du web, comment analysez-vous le passage de l’espoir d’un espace libre du capital à travers le gaming, le partage et le hacking vers un internet privatif et commercialisé ?

J’ai écrit deux livres qui sont en dialectique : Un Manifeste Hacker et Théorie du Gamer. Le premier est mon point de vue optimiste sur le sujet dans lequel je défends l’idée selon laquelle il y a une nouvelle classe sociale composée de celleux qui produisent l’information, la classe des hackers, et qui, quoique subordonnée, peut prendre conscience d’elle-même et se rassembler avec le reste du prolétariat pour changer les choses. Puis, dans Théorie du Gamer, je suis plus pessimiste et je dis que la planète entière est devenue un espace de jeu dans lequel nous sommes totalement enfermé·es et où tout est devenu marchandise. La trajectoire globale est plutôt mauvaise, j’ai vu la formation de cette nouvelle classe dominante qui contrôle les canaux de l’information et comment elle est devenue de plus en plus puissante. Au début, cette classe avait besoin de ces travailleureuses intellectuel·les du digital pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Maintenant elle veut s’en débarrasser en automatisant et désorganisant le travail. Pour moi le paysage politique et technique actuel n’est pas l’expression d’une espèce d’ontologie de la technologie, c’est simplement le signe de l’état de la lutte dont l’issue est historique. C’est le résultat d’une série de défaites au sujet de ce que l’écologie de l’information pouvait être. On s’est battu·es, on a fait ce qu’on a pu mais on a perdu la bataille. La question aujourd’hui est donc : comment on se regroupe et on s’organise en 2025 ? Comment crée-t-on les bases d’une production collective et autonome ? Comment nous réinventons-nous autrement dans ce paysage ?

Se réinventer dans ce que vous ne définissez non plus comme le capitalisme d’ailleurs, mais comme autre chose de pire (Capital Is Dead : Is This Something Worse ?, Verso 2019). Dans quel système vivons-nous alors ?

Dire que le capital est mort est une forme de provocation bien sûr. Nous savons que plusieurs modes de productions existent et interagissent en même temps. En revanche, je me demande si le mode dominant n’est même plus le capitalisme, mais quelque chose de pire. Un mode comme enveloppé autour du capitalisme lui-même toujours enveloppé autour de la relation propriétaire-paysan dans la moitié du monde. L’esclavage existe toujours dans les marges de l’économie politique mondiale. Ce qui est nouveau en revanche est que la couche supérieure ne possède plus les moyens de production mais les vecteurs d’information grâce auxquels elle contrôle le reste de la production. C’est ça la classe des vectoralistes. Si l’on examine les bilans des grandes entreprises, on s’aperçoit qu’une grande partie de leurs actifs sont essentiellement des actifs d’information, de propriété intellectuelle et de marques déposées. Apple ne fabrique pas ses téléphones, elle n’est pas capitaliste en ce sens, c’est pire : elle possède et contrôle la chaîne de valeur car elle contrôle l’information.

En quoi la relation entre la classe vectoraliste et la classe des hackers est-elle différente de la relation propriétaire-paysan au point d’en conclure qu’il s’agit d’autre chose de pire ?

Que se passe-t-il lorsque nous produisons tous de l’information qui est transformée en propriété intellectuelle mais dont nous ne recevons pas la valeur marchande ? Au début, une partie de la classe des hackers a vraiment bénéficié du passage à une économie informationnelle grâce à des stocks options etc mais une autre partie en a été exclue. C’est ce que l’on peut attendre de tout type de cycle de production industrielle. En revanche, ce qui se passe aujourd’hui c’est la tentative de désorganiser et de remplacer techniquement des pans entiers de la classe des hackers en automatisant le codage et le contenu par exemple. Qui plus est car nous savons que les grands modèles de langage informatiques ont tendance à être plutôt mauvais. Il s’agit alors de contrôler les flux plutôt que d’autres choses. L’automation est la dernière chance de croissance continue dans une économie sans vecteur qui repose sur ce type de technologies et qui n’a plus rien à offrir aux usagers. Nous n’avons pas voulu de l’extension du marché par la réalité virtuelle ou la blockchain. La dernière stratégie de croissance disponible est donc de remplacer le travail par le capital pour que tout ce qui est en lien avec de l’information soit moins cher. Cela nécessite d’énormes quantités d’énergie qui seront simplement retirées aux populations humaines pour que les machines y accèdent. Voilà le le tournant qu’a pris l’économie politique de l’information.

Pensez-vous qu’il y a encore un espace pour créer un espace digital libre et autonome qui n’essaie pas de retirer une valeur marchande en créant artificiellement une rareté d’information alors qu’internet est tout l’inverse ?

Il y a des luttes importantes autour de la modération de contenu par exemple. L’enjeu est d’établir qui a le droit d’exister dans les espaces en ligne et qui a le droit à quelle information. Aux États-Unis, nous avons en quelque sorte perdu puisque les principales plateformes de médias sociaux ont abandonné la plupart de leurs modèles de modération de contenu et de vérification de la désinformation. Le pouvoir a bien compris que les plateformes étaient de plus en plus des outils de propagande. Ils ont pris exemple sur la Chine dans la manière dont elle les utilise comme outil de contrôle social. Du côté de celleux qui s’opposent à cette usage, nous avons quelques tactiques alors qu’ils ont des stratégies. Personnellement, j’ai dû quitter Twitter, je me suis dit que j’en avais assez et j’ai laissé 35 000 followers. Mais c’est la double peine, comme pour Instagram : comment puis-je rester en contact avec la communauté transsexuelle, même à New York ? C’est comme ça que tout le monde se connaît. Alors oui je peux encourager les gens à passer sur Signal. Mais il y a des frictions lorsqu’il s’agit de faire sortir les gens d’un endroit où se trouvent leurs amis. Et les vectoralistes le savent, c’est comme ça qu’ils nous ont piégés. Ce que je fais c’est d’être présente dans les médias sociaux pour diriger les gens vers des espaces qui les éloignent. Comment pouvons-nous exister dans ces espaces comme des leurres dans lesquels l’objectif est de faire sortir les gens vers d’autres formes autonomes de production de subjectivité ?

Comment ces machines forment-elles notre subjectivité et nous dépossèdent-elles de notre autonomie ?

Les machines font de nous des sujets et cela à travers une boucle interactive. Elles sont très adaptées à ce qui fonctionne pour attirer votre attention. Elles attirent l’attention sur les menaces et sur le besoin d’appartenir à quelque chose. Il y a donc une sorte de biais fasciste dans la perception des médias sociaux. Ils sont mauvais pour ce qui est de la prise de conscience de ce qui se passe autour de vous. Vous obtenez, en quelque sorte, une relation sensorielle très restreinte. Alors oui, comment être présent dans ces espaces pour persuader les gens qu’il est amusant de faire autre chose de son temps et de son attention sensorielle ? Je ne suis pas très intéressée par les moralisateurs qui disent que vous êtes une mauvaise personne si vous êtes encore sur Twitter. Pendant le confinement, je pense que beaucoup de personnes très jeunes n’ont pas pu expérimenter et former ces pratiques de relations sociales. Cela crée une subjectivité particulière par rapport au risque par exemple car oui, si vous prenez le risque d’avoir des relations intimes avec d’autres humains, cela peut mal se passer. Mais il vaut mieux que cela se passe mal et tenter d’y remédier plutôt que de ne pas le faire du tout et de regarder des écrans tout le temps. Tout simplement, je pense qu’on s’amuse plus dans une rave ou qu’on s’amuse plus en lisant collectivement dans une librairie. On s’amuse plus en allant à cette putain de manifestation le samedi matin qu’en jouant à des jeux ou en regardant la télé. Ces choses sont énergisantes, elles forment des subjectivités différentes, elles vous relient aux gens d’une autre manière, d’une manière riche mais aussi plus complexe. Et il vaut mieux avoir des relations compliquées avec d’autres humains que pas de relation du tout. J’aime l’idée d’un communisme amusant qui valorise le plaisir plutôt que de le nier, c’est plus inspirant il me semble !

À propos de votre relation au communisme, vous dites que les marxistes qui continuent de définir le capitalisme en y ajoutant des termes cherchant à qualifier son évolution contemporaine ne sont, en réalité, ni marxistes, ni matérialistes. Pourquoi ?

Marx a inventé un langage. Je ne comprends vraiment pas comment l’on peut penser que pratiquer le marxisme c’est simplement répéter une formule comme si elle était transhistorique. Le travail du marxisme est de comprendre l’histoire et le présent dans le contexte des luttes qui les ont créés. Par conséquent, Marx invente toujours des termes et réutilise même des mots issus de plusieurs langues : bourgeoisie, prolétariat, classe capitaliste alors qu’il essaie juste de trouver le terme de lumpen proletariat. Pourquoi arrêterions-nous de faire ça ? Son approche était très fluide car il comprenait les dynamiques multi-classes et prenait donc beaucoup plus en compte la contingence de l’histoire. Les gens qui lisent juste les trois premiers chapitres du Capital n’ont accès qu’à un langage abstrait sur la marchandise qui explique beaucoup de choses, qui est beau mais qui n’est pas complet. Si vous lisez La guerre civile en France, Le 18 Brumaire ou ses écrits sur le colonialisme, c’est très différent de cette approche diagrammatique très abstraite. Donc oui, je pense qu’une approche créative et proactive de la pensée marxiste qui, comme le rappelle Bogdanov, est la théorie et la pratique des classes subordonnées. Il ne s’agit pas d’une théorie particulière. C’est toute théorie qui fonctionne dans l’intérêt des classes subordonnées avec pour objectif la transformation du monde. Voilà l’essentiel. Il n’y a donc pas vraiment de risque d’abandonner des concepts précieux si leur compréhension est maintenant partielle et qu’ils ne saisissent pas tout à fait la chose en cours de développement, la tendance. Parce que c’est la chose dans laquelle Marx était bon : il voyait les choses venir. Les gens oublient qu’Engels est à Manchester et, au milieu du XIXème siècle, la ville fait partie des rares endroits très industrialisés. Et pourtant, ils voient dans cette chose qui est un minuscule fragment du monde de l’époque et ils se disent : « bon sang, ça va devenir incontrôlable » puis ils développent une théorie à ce sujet. C’était très spécifique et contextuel.

D’ailleurs, vous revendiquez de pratiquer un marxisme vulgaire. Mais, paradoxalement, vous dites que ce n’est pas dans les théoricien·nes marxistes contemporain·nes que vous le trouvez mis en pratique. C’est plutôt dans le travail artistique que vous le voyez en mouvement, notamment chez Pasolini. Pourquoi pensez-vous que l’art est un meilleur moyen que la théorie politique pour créer de nouvelles pensées marxistes ?

Être un marxiste « vulgaire » était une insulte inventée dans l’entre-deux-guerres par les soi-disant marxistes occidentaux pour se démarquer de la social-démocratie qu’ils considéraient comme trop économiste et trop pratique d’une certaine manière. Ils voulaient quelque chose de plus sophistiqué et de plus théorique. Il y a un préjugé de classe non reconnu dans le fait d’être contre le marxisme vulgaire parce qu’il s’agissait principalement de gens de la classe moyenne, qui refusaient de se connecter culturellement à la classe ouvrière. Pourtant, le vulgaire signifie ce qui est commun dans la plupart des langues européennes donc la sexualité, la vie quotidienne, les plaisirs ordinaires… Pourquoi les marxistes ne voudraient-ils pas être vulgaires ? Il s’agit de comprendre les forces de production, non ? Qui est-ce qui fabrique ? Quelles sont les machines qui fabriquent tous ces produits ? Comment l’économie fonctionne réellement ? Et puis aussi, quelle est la vie quotidienne des travailleureuses ? À quoi cela ressemble-t-il ? Quelle est cette expérience ? Ce sont donc les deux sens du vulgaire que je voulais retrouver en revendiquant un marxisme vulgaire. Et qui sont les marxistes vulgaires intéressants et perspicaces qui ont tendance à être un peu oubliés dans les programmes d’études supérieures ? Il n’est pas surprenant de constater que ce sont parfois des personnes racisées ou queers qui ont eu des expériences de la politique très directes. C’est ainsi qu’Angela Davis est l’une des figures qui m’intéressent. L’une des caractéristiques centrales de la vie quotidienne pour les personnes subordonnées, en particulier lorsque vous y ajoutez la race, c’est la prison, les flics. Et si nous traitions de cet aspect de la vie quotidienne et de son évolution dans le temps, de son rôle, comme n’étant non pas extérieur mais faisant partie du fonctionnement de l’économie. L’esclavage existe encore aux États-Unis mais il prend la forme du travail effectué par les prisonnier·ères. Ce mode de production n’a donc pas disparu, il a été ré-agencé. D’un autre côté, Pasolini m’a intéressé parce qu’il essayait de faire des médias. Il a eu une carrière entière dans tous les médias et ce qu’il faut aimer et détester chez Pasolini c’est qu’il était bon dans tous les domaines ! Il était poète, romancier, journaliste, théoricien et cinéaste. Il a fait de la télévision et il a probablement aussi fait de la radio. C’est comme s’il avait compris, en travaillant dans le cinéma, que les anciennes superstructures de la culture étaient obsolètes et secondaires. Il y avait un nouveau langage technique qui permettait de créer de nouvelles subjectivités grâce à des objets produits au sein de l’économie capitaliste.

Ce qu’il a appelé le néo-capitalisme consiste donc à extruder des objets et de les faire correspondre à des formes de subjectivités. Pasolini essayait de trouver un moyen de transformer ces subjectivités vers d’autres desseins. C’est pourquoi il fait un cinéma très particulier qui sort du cadre de ce que le cinéma était censé être à ce moment-là. Ces derniers films sont, bien sûr, très vulgaires. À un moment, il a pensé que si nous revenions aux plaisirs du corps, nous pourrions sortir du cadre de la marchandise. Mais cela a été récupéré très rapidement.

D’ailleurs, votre travail est aussi passé d’une forme purement théorique vers une approche plus vulgaire, auto-théorique en revendiquant la « low theory » (théorie d’en bas) ?

En 1999, j’ai écrit un livre intitulé Dispositions. Je me déplaçais alors avec un GPS, bien avant que cela soit intégré aux téléphones, et j’écrivais ma vie de tous les jours en fonction des coordonnées globales et abstraites que me donnait le GPS. Dans cet exercice, j’essayais de réfléchir à la façon dont le GPS transformait l’espace et ma relation à lui d’une manière très personnelle et subjective. J’ai donc toujours essayé de déjouer l’écriture et la littérature bourgeoises en mettant en relation l’abstraction et le vulgaire. Mais il est vrai que j’ai écrit beaucoup plus à la première personne depuis que j’ai fait mon coming out car, quand vous êtes transsexuelle, vous ne pouvez plus parler au nom de la totalité. On est censé ne parler que pour le particulier. Alors, dans ce cas, puis-je parler en partant du particulier vers la totalité tout cela au fur et à mesure de ses évolutions ? Et puis une méfiance demeure à l’égard des langages institutionnels qui peuvent aller dans des directions très différentes. Les gens ont des raisons légitimes de se méfier de la posture d’autorité de la troisième personne car nous savons un peu mieux à quel point cela peut mal tourner. Cela peut être une source de fascisme. Je pense donc que l’idée de situation que l’on trouve chez Donna Haraway doit être exprimée de manière plus directe. Il ne s’agit pas de dire que c’est MA vérité qui est basée sur MON traumatisme. Plutôt, j’essaie de rendre compte de la manière dont j’ai été produite en tant que sujet. Ce n’est donc pas le moi qui est la source de la vérité. C’est le moi qui ne sait pas et qui doit en quelque sorte découvrir comment et de quoi il est constitué en tant que composant d’un monde. Je pense que c’est ce qui distingue ma version quelque peu idiosyncrasique de l’autofiction, l’autothéorie, des autres utilisations du terme. Il y a là une sous-littérature très spécifique qui me semble vraiment vitale. Ce que cette langue littéraire essaie de faire n’est pas d’irradier une vérité mais de dégager une question. C’est cette chose dans la phrase que la phrase essaie d’expliquer comme une chose qui a été produite, par quels processus elle a été formée. Je pense que j’essaie de dire des choses sur des moments particuliers dans l’évolution de la trajectoire historique du monde industriel dans lequel j’ai grandi. Comment se forme notre subjectivité aujourd’hui, d’où vient-elle ?

Ce tournant auto-théorique a été aussi marqué par votre rencontre avec Kathy Acker et son travail. Comment son travail vous a-t-il incitée à intégrer, entre autres, les questions d’économies libidinales et de sexualités dans votre recherche ?

J’ai connu brièvement Kathy dans les années 90. C’était le genre de personne qui tombait subitement amoureuse de quelqu’un·e et puis qui arrêtait de les aimer quelques semaines plus tard tout aussi subitement. Je fais partie d’une série de personnes qui a vécu ça avec elle, rien d’unique par rapport à moi. La seule différence c’est que j’ai gardé notre correspondance d’emails qui est désormais compilée dans le livre I’m very into you. Je la trouvais intéressante car, à cette époque, peu de personnes avaient une messagerie électronique, et encore moins y écrivaient des choses intimes. Aujourd’hui, tout le monde s’envoie des sms intimes donc cela me semblait intéressant de le publier comme témoignage de ce moment-là. Ce qui est drôle c’est qu’on m’a ensuite demandé de participer à des conférences sur Kathy etc. alors que je crois qu’une des raisons pour laquelle on a eu cette histoire était que… je n’étais pas une fan d’elle. Je la respectais en tant qu’écrivaine mais je n’étais pas fan. Donc ce concours de circonstances m’a fait explorer plus profondément son travail jusqu’à en faire un livre, Philosophy for Spiders. Je me suis alors rendue compte à quel point elle était en avance sur son temps dans la manière de réfléchir à la question du « Je » dans la littérature. Comment s’amuser avec lui et donner l’impression de continuité textuelle en présupposant qu’il s’agit du même « je » alors qu’il s’agit plutôt d’un regard (homophonie I et eye en anglais ndlr). Le « je » est alors un point de vue, il regarde, il vous regarde. Donc j’ai beaucoup appris de Kathy en particulier dans sa manière, qui me parle beaucoup, de pratiquer le détournement comme le revendique Guy Debord. Sa méthode d’appropriation de textes d’autres personnes et de les agencer ensemble, d’en faire un collage de textes était vraiment virtuose. Quand on est anglophone, tout le monde a lu Hawthorne par exemple mais soudainement, par le travail de détournement, se révèle quelque chose au sein d’une phrase que vous n’aviez jamais perçu avant. À mon sens, Kathy Acker était très en avance sur la manière de penser le monde des textes comme une méthode et beaucoup de personnes l’ont imitée. Je n’ai personnellement pas la même approche mais j’ai appris d’elle et j’ai essayé d’inventer une autre forme.

[Elle s’arrête et pointe le doigt vers un livre de Kathy Acker juste derrière moi] Elle est juste là d’ailleurs, elle préside notre rencontre, c’est une belle énergie à avoir avec nous.

Cette recherche autour du « je » est particulièrement présente dans votre livre Reverse Cowgirl. Il y a quelque chose de très fort dans la manière dont vous entrelacez votre récit très personnel avec des blocs de citations d’auteurices, d’amix ou de théoricien·nes . Cela crée la sensation d’un « je » multiple, à la fois singulier, particulier et pluriel. Pourquoi votre « je » est-il toujours en relation, en dialogue avec des autres et que vous marquez cette dialectique visiblement sur la page ?

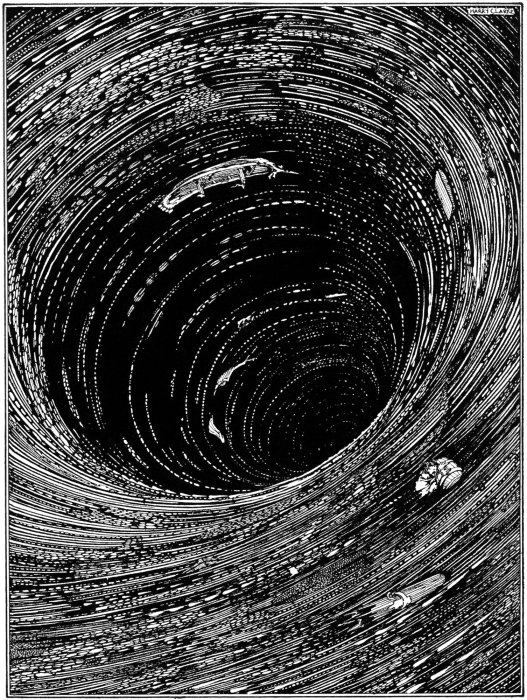

Simplement parce que j’ai été formée à la théorie ! J’aimerais beaucoup écrire comme Guy Debord où il y a des passages entiers copiés de sources non citées mais je me ferais virer pour plagiat si je faisais ça aujourd’hui. D’ailleurs Kathy a eu tout un tas de problèmes à cause de ça au Royaume-Uni. Baudelaire dit que le langage est une fourmilière où toutes les fourmis participent à la constitution du langage. Le langage est une pratique vulgaire donc j’aime bien citer les auteurices et puis, maintenant, beaucoup de lecteurices sont habituées à scroller sur un feed où beaucoup de voix différentes se superposent, les unes après les autres, se mêlent. Je trouve qu’il y a une forme de plaisir d’aller d’un texte à un autre. Ça permet de casser la lecture, si vous vous ennuyez avec moi et bien lisez cette citation ou bien vous pouvez même sauter les citations si vous voulez. J’avais cette envie de faire quelque chose qui évoquait le feed. Avant on citait tout avec le nom de l’auteur, deux points puis le bloc de citation mais à quoi ressemble la page de texte du 21ème siècle ? Quelle est la relation entre le texte que j’écris et le texte que je m’approprie ? Et puis bon, honnêtement, parfois certaines personnes ont écrit ce que je voulais dire tellement mieux que moi donc j’ai juste abandonné ! Par exemple, quand je raconte dans Reverse Cowgirl la fois où mon copain et moi on s’est injecté de la MDMA et qu’on a baisé bah Une descente dans le Maelstrom de Edgar Allan Poe exprime exactement ce qu’était cette expérience. Je peux pas faire mieux que ça ! Donc je vais mettre ça dans le texte et vous voilà en train de lire du Poe. Parfois la citation crée aussi de la friction comme lorsque je parle de sexe gay mais que la citation parle de sexe hétéro. Et puis j’avais envie de faire exister dans le texte la voix de certains ancêtres ou de mes amix. J’ai envie que mes amix soient dans mes livres : K., Gabriel… parce qu’on lit des choses ensemble, je les croise dans la rue, on discute, pour moi ce sont des écritures parallèles en fait donc je veux que ce soit présent dans mes textes. Je fais beaucoup ça dans Raving mais moins dans Love and Money parce que tout est à la deuxième personne du singulier car c’est épistolaire.

D’ailleurs, le sous-titre de Love and Money est “un mémoire” ? Pourquoi ?

C’est une concession marketing ! Mon livre n’est pas un mémoire (rires). Ma copine est libraire et donc je connais bien plus sur l’industrie du livre que ne devrait une écrivaine. C’est totalement déprimant. Je ne sais pas comment cela se passe en France mais dans le monde anglophone tout suit une catégorisation appelée BISAC. Et l’autofiction n’existe pas, seule la catégorie mémoire existe. Il y a un numéro spécial d’identification qui va avec pour que le livre soit rangé à la bonne place. La grande majorité des librairies vont utiliser ce système de catégorisation. Donc si vous essayez de casser cette classification le livre devient inclassifiable pour le marché du livre et sa mise en vente. Donc comment on interagit avec cette réalité de ce qu’est un livre qui lui-même est pris dans cette économie de marché ? Parce que oui, j’ai envie que des lecteurices le trouvent. Je n’écris pas pour 100 personnes, j’essaie d’écrire pour 10 000 personnes plutôt, c’est ça mon objectif. Pas 100 000 non plus, je sais que je n’écris pas de la littérature populaire mais j’ai envie que le livre circule suffisamment correctement pour que je puisse avoir un autre contrat et écrire ce que je veux !

Dans Reverse Cowgirl, vous revendiquez d’étendre la binarité de genre et vous utilisez le terme transexuel·le, pas transgenre ce qui fait souvent débat. Pourquoi pensez-vous qu’il est toujours pertinent d’utiliser ces catégories et ce vocabulaire ?

Le genre est un langage donc il y a deux propositions incompatibles : soit vous êtes pour l’abolition du genre soit vous êtes pour l’abolition de la hiérarchie des genres entre eux. Ce n’est pas du tout le même projet politique et, pour ma part, je suis plus intéressée par le second. Les gens ont le droit de faire ce qu’iels veulent avec leur genre, vraiment. Mais mon monde à moi est transexuel, c’est-à-dire, qu’il est peuplé de personnes qui ont modifié leur corps. Nous sommes plus enclin·es à nous reconnaître dans le langage de la binarité de genre mais pas celui qu’on nous a assigné à la naissance. Cela c’est mon endroit spécifique dans la culture. Ce qui est difficile c’est d’avoir des différences sans opposition ou hiérarchie. Je ne dis pas, par exemple, que mon endroit dans le genre est mieux que d’autres, je dis simplement que c’est là où je me situe. C’est tout à faire valide de s’identifier comme non-binaire ou genderqueer. Mon choix à moi n’est pas celui-là quoique je signalerais tout de même qu’être non-binaire est tout de même inscrit dans une binarité vis-à-vis de la binarité de genre parce que c’est comme cela que le langage marche. Il fonctionne par différentiation. Mais alors, ces différences peuvent-elles exister sans classement ni hiérarchie ? Là se situe véritablement l’endroit de la lutte. Donc oui, dans mon petit monde, il y a un retour à la revendication du terme transsexuel car transgenre implique désormais quelque chose d’un peu trop libéral et peut être trop général aussi. Comme si l’on demeurait toujours le sexe qu’on avait toujours été. Et là j’ai envie de dire : « non, bitch, j’ai changé de sexe, je fais des injections toutes les semaines pour avoir ce corps, j’ai fait de la chirurgie pour qu’il soit plus en lien avec mon corps ». Et puis transexuel·le, c’est juste un mot magnifique, pourquoi ne voudrais-je pas dire transexuel·le ? C’est fabuleux de posséder ce mot. Et puis comme ça je peux le dire aux douaniers à la frontière parce que la photo de mon passeport est vieille. Ils me disent : « C’est vous ? » et je réponds « Je suis transexuelle ».

Ce « petit monde » dont vous parlez, vous le décrivez dans Raving à travers une analyse théorique et pratique de l’expérience et des normes de l’espace de la teuf pendant le confinement de 2020. En ce sens, Raving est aussi une archive de la vie queer à un moment très particulier à New-York juste après le premier confinement et pendant les manifestations Black Lives Matter faisant suite à l’assassinat de George Floyd par un policier. Comment ce moment si particulier vous a-t-il impacté ?

C’est vrai mais il s’agissait aussi pour moi d’écrire un livre new-yorkais. J’adore cette ville, je suis devenue new-yorkaise même si c’est une relation toxique : on aime New-York mais elle ne vous aime pas en retour. Et cela m’a toujours paru intimidant d’écrire sur New-York et puis c’est arrivé par accident. Raving est une lettre d’amour à ce petit monde niché à l’interieur de cette folle ville. Reverse Cowgirl je l’avais écrit avant de commencer les hormones donc c’est au sujet de mon ancien corps. Et lorsque j’ai commencé les hormones je n’ai plus réussi à écrire alors qu’il s’agissait de quelque chose de plutôt facile et naturel pour moi avant. C’est un peu comme si j’avais joué de la clarinette toute ma vie et puis qu’on me donnait un saxophone. Les doigtés sont similaires, je peux sortir quelques sons mais je ne joue pas de la musique. J’ai eu trois années difficiles où je n’ai rien écrit. Et puis on m’a proposé d’écrire pour cette série « Practices » et je me suis dit que ça devait être sur la rave et la danse parce que je n’ai fait que ça quasiment tous les week-ends pendant trois ans. Et petit à petit le processus d’écriture s’est débloqué et Raving m’a aidé à reprendre l’écriture. Reverse Cowgirl et Raving font un peu partie d’une série mais je trouve que certaines phrases s’améliorent, que dans Raving j’arrive à lier plus précisément cette connexion entre le particulier et l’abstrait. Et puis je crois que les écrivain·es cherchent à préserver quelque chose, à créer une archive. Et ce monde que je décris dans le livre est transitoire, cela peut durer dix ans et puis disparaître. Et à New-York en ce moment, c’est bien, vraiment bien. Et je voulais le documenter.

Pourquoi l’espace de la rave party est-il devenu l’endroit pertinent à partir duquel vous avez voulu créer de la théorie ?

J’ai recommencé à aller en rave party alors que c’est quelque chose que je faisais dans les années 90. À l’époque, je ne comprenais pas trop la techno mais maintenant je crois que ça y est. J’ai repris la fête avant le confinement puis on a dû arrêter un instant. Mais si le COVID est la seule menace sur votre vie c’est que vous appartenez à un monde très privilégié. Et je suis une personne trans très privilégiée par rapport à d’autres de ma communauté. Beaucoup de personnes autour de moi ne peuvent pas survivre à l’isolement. J’ai perdu des amix à cause de l’isolement pendant le confinement. Beaucoup de personnes trans ne peuvent pas rentrer chez elles à cause de leurs putains de parents, s’il y a une tension dans une colocation, ce sera toujours la faute de la femme trans. On est toujours les coupables. Les gens ont besoin de ces espaces de fête pour exister et se voir. Je déteste le mot underground mais cette scène à New-York est illégale de fait donc la question est : comment écrire sur cette scène sans la mettre en danger ? Sans encourager les touristes à la trouver ? Je n’ai pas envie d’appliquer une logique extractive vis-à-vis de cette scène donc il s’agissait pour moi de trouver une forme qui ait tous les atours du piège et de tout ce à quoi les personnes trans sont bonnes. À New-York les gens parlent de teufs mais elles sont payantes alors que celles-ci sont gratuites et dans un parking. À l’époque, beaucoup de ces teufs étaient en fait des manifs Black Lives Matter qui se transformaient en soirée. On a rien inventé et d’autres avant l’ont fait mieux que nous mais être dans la rue à l’heure du couvre-feu avec la police qui tournait et d’y répondre par une résistance populaire via la fête était très puissant. New-York est contrôlé par la police et, pour la première fois, les gens ont parlé et ont désobéi. Le livre témoigne de cela puis de l’arrivée de la vaccination et le retour des warehouses craignos dans Brooklyn avec de la lumière industrielle, le sound system dans le coin… vraiment des supers bons moments. Je n’exagère pas quand je dis que la teuf m’a sauvée ! Et puis c’est une histoire d’amour, j’y ai rencontré ma copine après tous ces plans foireux que je décris au début du bouquin. Elle s’appelle Jenny dans le livre, c’est elle qui a choisi son nom.

Le livre est tout de même habité par une tension permanente entre cette pulsion de vie et la réalité d’un monde en train de s’effondrer.

Mes derniers ouvrages sont marqués par un profond sentiment de deuil pour la perte des possibilités de la modernité. La postmodernité n’était qu’un mirage des années 80 et 90. Nous vivons aujourd’hui dans un monde qui pourrait ne pas avoir de futur. Comment articuler cette réalité d’une façon qui ne fait pas détourner les gens du regard ? Le sous-texte de Raving est que la rave culture est une expérience d’un temps parallèle, de côté. Il n’y a pas de futur et nous ne voulons pas du passé car il n’y a pas de nostalgie à avoir pour une époque qui était mauvaise pour les personnes trans et racisées. Comment construire du temps de côté, à côté ? La bonne techno permet ça, c’est pas comme l’EDM qui a une montée, un pic et puis encore un autre faux pic etc etc. La bonne techno au contraire ouvre ces poches de temps parallèles et, tant esthétiquement émotionnellement, cette expérience collective nous permet d’entrer en relation avec une matérialité du temps historique qui est désormais impossible puisqu’il n’y pas de futur désirable, ou du moins, plus beaucoup.

Entretien réalisé et traduit par Benjamin Delaveau.

[1] Des extraits de Raving ont été traduit dans le numéro 19 d’Audimat ; une réédition du Manifeste du Hacker est à paraître aux Éditions Météores en 2025 et une traduction d’extraits de Reverse Cowgirl a été effectué sous forme de fanzine par le collectif fascias en 2022 (composé de Julie Micheron/Bintje, Paul Boyer, Maria Remora et Benjamin Delaveau)

Reprendre le projet d’une économie politique du plaisir

28 février 2020

Écho de la puissance des féministes indigènes de Bolivie après le coup d’État.

28 mai 2021

« Le féminisme noir, c’est appartenir à ce temps, mais c’est aussi se tenir au-delà de ce temps. »

Un appel décolonial à nommer les ennemies politiques

Un entretien avec le collectif l4bouche

Reprendre le projet d’une économie politique du plaisir