A la suite de la parution en français de Philosophies Queer aux éditions Eterotopia (2024), s’est engagé entre Lorenzo Bernini et Quentin Dubois un dialogue autour, d’une part, de la situation politique actuelle en France et en Italie, des investissements fascistes mais aussi, en réponse, des tentatives de réarticuler les demandes de droits et de protection avec un projet révolutionnaire ; et, d’autre part, les manières d’hériter de ce qui a été nommé « queer antisocial », amalgame de pratiques et de théories hétérogènes qui revendiquent la négativité comme moteur politique. Paru dans le nouveau numéro Pulsions fascistes, ce dialogue s’intitule Éléments d’une politique non héroïque. Pour une ontologie perverse du néo-fascisme contemporain. Trou Noir remercie Lorenzo Bernini pour sa participation patiente.

Quentin Dubois : Dans ton ouvrage, tu détailles et ouvres le champ d’une philosophie queer à partir d’une « ontologie de l’actualité » – l’expression est de Foucault [1]. Tu soulignes son apparente contradiction en ce que l’ontologie devrait marquer un mouvement arrêté, une certaine fixité. Or pour toi, c’est toute l’importance du geste critique que de faire intervenir l’actualité : la philosophie queer s’inscrirait dans ce geste critique des institutions actuelles. Peux-tu dans un premier temps nous parler de ce geste de lier par la critique l’actualité à un ici et maintenant et les pratiques qui y sont liées ? En partant de cette leçon de Foucault, d’une ontologie de l’actualité à partir de nous-mêmes, comment peut-on comprendre ce nous-mêmes et comment ce nous-mêmes se trouve amplifié par la critique de l’identité queer ?

Lorenzo Bernini : Nous aurions tort de considérer les mesures exécutives du Trump réélu contre les personnes trans et non binaires comme les caprices d’un autocrate : elles sont plutôt le résultat d’un processus historique de longue durée, qui implique les États-Unis, l’Europe, le monde entier. Depuis les années 1990, une réaction féroce est en cours contre les acquis des mouvements LGBTQIA+, qui prend également la forme de la campagne des droites contre ce qu’on appelle la théorie/idéologie du genre. Dans cette campagne, les savoirs féministes et queer sont diabolisés, décrits comme des idéologies dangereuses visant à effacer la différence entre hommes et femmes et à imposer l’homosexualisation et la transsexualisation de l’enfance à travers on ne sait quels programmes éducatifs. En réponse à ces absurdités, j’insiste sur le fait que les théories queer sont des philosophies critiques, c’est-à-dire l’exact contraire de ce que Marx nous a appris à appeler « idéologie ». L’idéologie est en effet une mystification de la réalité visant à faire apparaître comme naturel ce qui est en réalité le résultat de rapports de pouvoir historiques. Alors que les théories queer critiquent cette représentation idéologique de la réalité qui attribue le caractère de naturel à la seule hétérocisualité reproductive, qui relègue toutes les autres expressions de la sexualité au rôle pervers de contre-nature, de pathologique, d’illégal, qui impose le pouvoir de l’hétérocissexualité reproductive sur celles qui sont considérées comme des expressions minoritaires de la sexualité.

« L’ontologie de l’actualité » est l’une des manières dont Foucault, au début des années 1980, a défini sa façon de faire de la philosophie critique : c’est une formule en soi paradoxale car ontologie signifie « discours sur l’être », et traditionnellement, depuis Parménide, l’être est défini par la philosophie comme ce qui est immuable et éternel, et non comme ce qui est en acte et donc devient. Faire de la critique signifie plutôt reconnaître que le philosophe/la philosophe n’est pas un être surhumain qui peut observer l’être dans son éternité, comme s’il/elle pouvait adopter le point de vue de Dieu, mais est un être humain comme les autres, qui saisit de la réalité ce qu’il/elle peut, à partir de son positionnement particulier dans l’espace et le temps, de la tradition à laquelle il/elle appartient, du moment historique dans lequel il/elle se trouve - et qui participe au mouvement de l’histoire avec sa pratique théorique. Le philosophe/la philosophe critique n’affirme donc pas de vérités absolues sur la permanence de l’être, mais remet en question les vérités que ceux/celles qui détiennent le pouvoir professent sur l’être pour maintenir leur propre pouvoir, et ce faisant contribue à la création de l’être dans un sens nouveau, ouvrant de nouvelles possibilités à la praxis, sans prétendre les gouverner : il/elle agit sur l’être, en somme, l’actualise. Jamais seul.e.

Foucault soutient que l’ontologie de l’actualité est aussi toujours une ontologie de nous-mêmes, une interrogation non pas sur ce que nous sommes, mais sur la façon dont nous sommes devenu.e.s ce que nous sommes, et sur ce que nous pouvons faire de nous : non pas un exercice d’identité, donc, mais de désidentification. Une façon de présenter les théories queer à partir de l’héritage de Foucault peut donc être de les décrire comme des savoirs élaborés par les sujets sexuels minoritaires pour remettre en question les normes qui, dans les sociétés traditionnelles, les ont définis comme minoritaires en justifiant leur répression et leur discrimination - et en élaborant collectivement de nouvelles façons d’être, en se transformant. À partir du XIXe siècle, ceux que nous appelons aujourd’hui les mouvements LGBTQIA+ ont remis en question les conceptions pathologisantes et criminalisantes que la médecine, le droit, les études sociales modernes avaient élaborées sur les minorités sexuelles, obtenant de nombreuses victoires qui ont été des conquêtes de liberté, et non des impositions idéologiques. Nous vivons aujourd’hui une période de réaction, où les droites dont Trump est l’expression voudraient restaurer cette conception idéologique selon laquelle, par nature, il n’existerait que deux sexes et deux genres définis par leur attraction réciproque. Les théories queer ne répondent pas que deux sexes et deux genres n’existent pas, mais que l’être du sexe e du genre n’est pas stable, qu’il est ouvert au changement – que plutôt que deux sexes et de genres, il peut en exister une infinité. Et les théories queer dite antisociales auxquelles cette revue est consacrée, ajoutent à cela qu’aucun de ces sexes et genres n’est naturel, car comme l’enseigne Freud, ce n’est pas la naturalité, mais la perversion qui est le caractère universel de la sexualité humaine. Il n’est donc pas nécessaire d’une intervention éducative diabolique pour pervertir la jeunesse : elle s’en charge très bien toute seule !

Quentin Dubois : Ton livre montre que la philosophie queer est avant tout une affaire de montages réussis : que ce soit par rapport à la psychanalyse freudienne et lacanienne – le freudo-marxisme de Marcuse ou de Mieli ; le queer dit antisocial de Bersani avec Foucault et le Freud de Malaise dans la civilisation, Edelman avec Lacan rencontrant Fanon et Baldwin ; le constructionnisme de Butler procédant à des lectures fortes de la « French Theory ». Quel est l’intérêt pour toi de saisir tous ces

montages dans la théorie critique ? Est-ce que tu considères le geste critique comme une manière de multiplier les perspectives sur le dispositif de la sexualité ?

Lorenzo Bernini : Ce qui a été traduit en français est un de mes livres de nature introductive, que j’ai écrit en m’adressant, comme à des lectrices et lecteurs idéaux, à des étudiants/étudiantes ou à des activistes qui souhaitent se faire une idée de ce domaine désormais vaste de savoir que sont les théories queer. Il était nécessaire d’adopter une perspective interprétative pour se mouvoir parmi une quantité énorme de textes, et mon choix (explicitement déclaré comme un choix, et donc comme un acte arbitraire et certainement contestable) a été de présenter les théories queer comme des philosophies politiques critiques. Je ne voulais en aucun cas sacrifier la complexité à la vulgarisation, d’autant plus que la campagne anti-genre se charge déjà de simplifier de manière mystificatrice et disqualifiante les philosophies féministes et queer.

Pour rendre compte du caractère non idéologique, et même critique, des théories queer, j’ai donc cherché à la fois à retracer leur histoire et à les reconstruire comme un vaste débat entre des positions différentes et en désaccord, que j’ai appelé freudo-marxisme révolutionnaire (Marcuse, Mieli), constructivisme radical (Butler, Foucault, Preciado, un certain Fanon) et théories antisociales (Bersani, Edelman, de Lauretis, un autre Fanon). De nombreux autres auteurs et autrices sont cités dans le texte, ramenés à ces trois paradigmes qui sont certainement insuffisants pour contenir toute la richesse des théories queer (dans d’autres de mes livres, par exemple, je trouve des éléments de théorie antisociale même chez Foucault et Mieli), mais en même temps, ils en rendent compte, faisant comprendre que la complexité de la sexualité empêche de la dire d’une seule manière. Que le sexe soit une énigme changeante, qui apparaît de différentes manières selon la façon dont on l’interroge. Le freudo-marxisme considère le sexe surtout comme un désir refoulé à libérer, le constructivisme le problématise comme une construction identitaire issue d’un appareil compliqué de normalisation, les théories queer antisociales reviennent à Freud pour mettre en évidence combien la pulsion sexuelle échappe toujours non seulement à l’emprise répressive ou normalisante du pouvoir, mais aussi au discours politique des théories queer précédentes qui veulent faire du sexe un levier pour la liberté du sujet qui, au contraire, est toujours assujetti à la pulsion sexuelle.

Qui a raison ? Quel paradigme dit la vérité du sexe ? Aucun : mais chacun d’eux nous donne des outils pour penser, pour agir politiquement, pour faire face au caractère tragique (jamais résolu) de nos existences. Nous avons besoin de ces trois modèles interprétatifs, et de bien d’autres, pour faire face à un présent où le marché profite abondamment de la transgression et de la jouissance, un puritanisme assimilateur croissant crée des fractures internes aux communautés LGBTQIA+, et une droite autoritaire et répressive monte au pouvoir, utilisant la force perturbatrice du sexuel pour diaboliser non seulement les personnes LGBTQIA+, mais aussi les personnes racialisées (à travers les mythes du migrant violeur et de la migrante dissolue à disposition de l’homme blanc).

Quentin Dubois : Je pense qu’il y a quelque chose en plus que la théorie dite antisociale apporte et qu’une théorie critique ne peut pas pleinement saisir, cette dimension précise qui est celle que j’appellerais d’un réinvestissement de la menace [2]. Et c’est effectivement là que le geste critique de démystification – qui nécessite des jeux d’aller-retour interprétatifs – s’arrête. Ces éléments antisociaux, pour reprendre l’expression de Mieli d’éléments, nécessitent autre chose que l’interprétation pour avoir une expression plus ample. C’est cette menace qui est recherchée par Bersani – celle que Hocquenghem a posée au début des années 70 – et que des politiques révolutionnaires ont sans cesse réinvestie. Ce que je veux dire par là, c’est que le geste critique, en restant dans une sorte de piège interprétatif – des illusions à combattre, des interprétations à remplacer – risque de s’enfermer dans une certaine redondance qui est celle du discours du rassurant en lieu et place de celui de la menace. La démystification devient alors un « N’ayez pas peur des trans*, iels... », un certain angélisme qui a pour effet de déposséder les trans* et les queer d’une puissance politique. C’est quelque chose à tenir, dans le discours publique et dans un pourparler avec la société civile ; mais cela ne nous mène pas à de la politique créatrice. Je crains que ce geste critique, en ne se formulant qu’à partir d’une recherche de garantie, celle d’une discussion autour des droits, n’enferme notre énonciation politique dans des coordonnées qui nous sont externes. C’est comme si nous continuions à nous débattre dans le dispositif de la sexualité et à accepter les discours de l’intégration qui ne peut être qu’un « lyrique pauvre du disparate sexuelle » [3]. Or une véritable pratique de l’autonomie politique a besoin de la menace et de la réinvestir : c’est là que peut se brancher la multiplication des pratiques (perverses) de plaisir et les stratégies de genre(s) sans leur recodage par des discours juridiques et médicaux. Comment saturer l’espace public par nos propres artificialités sexuelles plutôt que d’être en position de dépendance par rapport aux discours que les institutions (droit, médecine…) tiennent sur nous ? Démystifier, est-ce que ce ne serait pas là poursuivre quelque chose comme une vérité du sexe : nous, nous savons ce qu’est le genre, le sexe. Alors qu’une « politique de la vérité », pour reprendre l’expression de Foucault, aurait besoin de quelque chose comme d’une ouverture permanente à l’indétermination. C’est ici qu’un autre critère du politique intervient, que Deleuze et Guattari avaient bien perçu, celui de l’expérimentation. Nous avons besoin de comprendre l’indétermination à partir de l’expérimentation – un droit à l’expérimentation – avec ce qu’il a de tout sauf de rassurant – y compris pour les personnes qui s’embarquent dans des expérimentations de genre(s), des expérimentations situées et encorporées.

Dans ton Apocalissi queer : Elementi di teoria antisociale [Queer Apocalypse : Elements of Antisocial Theory] en 2013, tu cherches à tenir l’analyse du futurisme reproductif d’Edelman avec une certaine possibilité du politique qui pourrait s’effacer chez ce dernier. Est-ce que la figure du zombie, que tu élabores à partir d’une lecture croisée avec le film Otto de Bruce Labruce, ne cherche pas elle aussi à reprendre le jeu libre de le menace et de l’indétermination dans les politiques queer ? Je crois que tu effectues là un pas supplémentaire par rapport au geste critique en assumant une politique non-héroïque du queer : non pas démystifier (traquer les illusions) ni interpréter, mais laisser la place aux expérimentations – le caractère ouvert ou indéterminé de la politique.

Lorenzo Bernini : Dans mon interprétation, la philosophie critique est toujours menaçante en soi, car elle remet en question l’ordre établi. Socrate a été condamné à mort par Athènes précisément parce que le tribunal populaire de la polis a décrété que sa pratique philosophique – qui consistait à poser des questions sur la définition des choses, et non à fournir des solutions – corrompait les esprits des jeunes, minant leur foi en les dieux et leur obéissance aux institutions de la cité. En d’autres termes, parce qu’il reconnaissait - à mon avis, à juste titre - que Socrate exerçait une forme dangereuse de mauvaise éducation. C’est en cela, à mon avis, que consiste la critique. Démystifier ne signifie pas affirmer des vérités alternatives définitives, mais au contraire instiller le doute sur la permanence, voire sur l’existence même, de la vérité. (Je ne parle naturellement pas des vérités de fait, mais de celles de valeur). Je ne vois donc aucun lien nécessaire entre la critique et une politique identitaire de revendication de droits, d’assimilation ou d’intégration. Il me semble plutôt que le sujet critique se place nécessairement dans la posture d’expérimentation transformative dont parlent non seulement Deleuze et Guattari, mais aussi Foucault lorsqu’il définit sa pratique philosophique comme « ontologie de l’actualité » : remettre en question les vérités que le dispositif savoir-pouvoir impose sur les identités sexuelles, par exemple, conduit à une désidentification qui ouvre à la possibilité de devenir autre. Cela semble très abstrait, dit comme ça, mais c’est exactement ce qu’ont fait ceux que nous appelons aujourd’hui les mouvements LGBTQIA+, comme je le disais précédemment. Ils ont remis en question les définitions pathologisantes et criminalisantes que la psychiatrie avait données aux minorités sexuelles, ils ont ouvert la possibilité de se dire autrement, de se faire autrement : non seulement homosexuel·le·s et transsexuel·le·s, mais lesbiennes et gays, transgenres, genderqueer, genderfluid, trans*, personnes non binaires... Penser que l’histoire s’arrête là, penser que ces étiquettes épuisent la vérité des formes d’identités sexuelles possibles et que la reconnaissance juridique de ces identités est l’objectif ultime d’une politique de libération sexuelle, n’a rien à voir avec la philosophie critique telle que je l’entends, qui a bien peu de rassurant. La critique ne sait pas ce que sont le genre et le sexe, elle sait plutôt qu’elle ne le sait pas, et soupçonne chaque fois que celles et ceux qui prétendent le savoir le font pour défendre leurs privilèges. Ce que j’apprécie le plus dans les théories queer antisociales, c’est précisément qu’elles reprennent de Freud le soupçon que la relation entre le sexe et la civilisation, entre le sexe et la politique, puisse être insoluble - qu’il n’y ait pas de fin à l’histoire de la sexualité, car il est possible qu’il y ait toujours quelque chose qui cloche entre le sujet sexuel et le sujet social.

Une idée me semble unir le constructivisme de Foucault et Butler au freudo-marxisme de Mieli : que le sexe soit une dimension de l’humain totalement politisable, et que l’action politique puisse résoudre la relation entre le sexe et la société. Si l’Hocquenghem du Désir homosexuel peut déjà être considéré comme un théoricien antisocial, c’est parce qu’il reconnaît le caractère insoluble, en un sens tragique, de cette relation. Dans la pensée d’Edelman, cependant, cette conscience tragique se traduit par une invitation, adressée à une queerness mal définie (les théories queer ? les mouvements queer ? les sujets queer ?), à incarner l’impossibilité de cette relation, à représenter dans la sphère publique le caractère négatif (et donc irreprésentable) du sexuel. Il n’y a rien de créatif, ni de transformatif dans cette invitation paradoxale - il n’y a que la prescription de l’insistance du sujet sexuel dans la jouissance de la pulsion sexuelle entendue comme pulsion de mort, dans une position menaçante certes, mais aussi impolitique. Ma pensée n’a pas d’intentions prescriptives, elle reste critique, justement. Je n’ai aucune intention de dire à la queerness (quoi qu’elle soit) ce qu’elle doit faire. En tant qu’intellectuel, je ne crois pas que mon rôle soit d’élaborer des programmes politiques ou impolitiques, et je laisse à la praxis des mouvements (auxquels je participe en tant qu’activiste) l’élaboration de leurs propres revendications, qui ne peuvent qu’être liées aux différents contextes historiques - et le contexte actuel, je le répète, est celui où celles et ceux qui sont menacé·e·s par une droite réactionnaire, c’est nous (aussi).

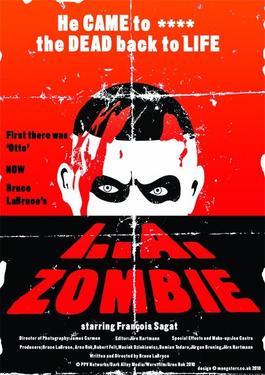

Je ne suis pas non plus sociologue des mouvements, mais ce que j’ai observé dans les mouvements LGBTQIA+ ces dernières années est une forte tendance à la juridification, une forte aspiration à occuper le centre du social, à assumer le rôle d’un souverain législateur qui promulgue de nouvelles règles (de comportement, de langage...) et établit de nouvelles sanctions (on pense à la pratique du call out sur les réseaux sociaux). Face à ces tendances, la conscience du caractère pervers, négatif, tragique du sexuel qui nous concerne tou·te·s, comme le soutiennent les théories antisociales, me semble pouvoir fonctionner comme un antidote. Dans mon livre Apocalissi queer, les zombies gays fragiles, hallucinés, ironiques et érotiques des films de Bruce LaBruce, non seulement Jey Crisfar dans Otto ; or, Up with Dead People mais aussi François Sagat dans L.A. Zombie, deviennent à cet égard des figures exemplaires : tout en incarnant la négativité de la pulsion sexuelle (la pulsion sexuelle comme pulsion de mort), ils ne se résignent pas à une asocialité impolitique. Ils ne cherchent pas non plus l’assimilation ou l’intégration dans la société des vivant·e·s, et encore moins aspirent à un rôle de législateur. Au contraire, ils expérimentent de nouvelles formes de jouissance (le sexe zombie est très créatif, chacun·e peut créer de nouveaux orifices à coups de morsures...), de nouvelles formes de (non)vie, qui restent obstinément marginales, ou plutôt interstitielles : ils laissent le centre du social aux autres, et pourtant n’abandonnent pas la formation de communautés autonomes mais éphémères, fondées non sur l’identité, mais sur la désidentification à laquelle mène le sexe. En ce sens, je crois qu’ils peuvent en effet être associés à ce que tu appelles, avec Deleuze et Guattari, l’expérimentation. Ils restent certainement des figures menaçantes, dont l’existence-limite représente une critique à une société à laquelle ils ne veulent pas pleinement appartenir. J’aime beaucoup la définition de « politique queer non héroïque », et je la trouve pertinente. Merci !

Quentin Dubois : Ce que tu dis sur l’asocialité impolitique me paraît peut-être devoir commencer par un travail de déprise et de reprise de l’antisocialité à l’aune de la situation actuelle – que se passe-t-il quand on prend ce queer antisocial à partir de et avec d’autres coordonnées que celles du sexuel ou de celles du jeu entre civilisation et répression ? Ce soupçon à l’encontre de la civilisation, que porte l’homosexuel affirme sa finitude – on se rappelle de Hocquenghem disant que le groupe anulaire ou homosexuel « sait que la civilisation est mortelle, elle seule ». Que se passe-t-il si l’on tente de réactiver cette proposition oppositionnelle à la civilisation dans ce qui se produit ici et maintenant, ce qui s’impose comme nécessité de penser. Ce que je veux dire par là, c’est que cette manière d’énoncer l’antisocial par la finitude de l’espace de la civilisation, soit par le contre-civilisationnel, doit maintenant, s’il veut garder une pertinence et une épaisseur politiques et théoriques, le faire à partir de la catastrophe.

On entend parfois dire que la pensée antisociale serait une sorte de romantisme de la jouissance pure – hormis ce portrait grossier d’adolescents aux cheveux gras qui n’est pas sans me déplaire comme figure, c’est la réaffirmation d’une certaine injonction « grandissez ! Il faut bien que... ». Et je crois que c’est là une confusion notable entre quelque chose comme la résilience, un « il faut bien que », et la responsabilité qui se formule plutôt dans un « nous devons nous rendre capable de répondre ». C’est comme ça que je reprendrais ta proposition militante. Le reproche formulé à l’encontre de Lee Edelman n’est pas simplement une totale intellectualisation (cf. les critiques du groupe Baedan) mais bien de croire que la pensée antisociale est pensable en dehors d’un horizon qui est celui de l’émancipation, ou plutôt que l’ici et maintenant de l’antisocial (non pas en opposition à mais se distinguant de l’advenir queer) implique nécessairement une praxis mais aussi une capacité de répondre – ou une responsabilité à l’égard de ceux qui en hériteront. Le queer antisocial pourrait être situé dans une tâche double : d’une part dans sa confrontation avec l’utopisme et les promesses d’un apaisement, il cherche à maintenir ouverts les possibles depuis une situation conflictuelle – par une certaine négativité du désir, dont tu parles, qui résiste à toute totalisation comme résolution des conflits ; d’autre part, il cherche non pas à limiter mais à fermer l’expansion civilisationnelle, cette manière d’étendre sans cesse sa limite mortifère. Maintenir ouvert – ce qui n’est pas la même chose qu’ouvrir – les futurs mais fermer ce qui se déploie de manière mortifère et qui condamne à un avenir appauvri, ce sont deux gestes qui apparaissent complémentaires une fois qu’on les prend à partir de la catastrophe.

Je voudrais à partir de là te poser une autre question, si tu me permets de l’entrecouper à ce propos sur la catastrophe : qui est celle de la figuration, et du processus de production de la figure du zombie. Notamment sur les décentrements que cette dernière propose par rapport à une habitude du champ queer d’énoncer (ou de contourner) la négativité politique. Pour le dire un peu brutalement, nous en avons soupé des figures : chaque décennie, la pensée féministe et/ou queer produit sa figure : le cyborg, la sorcière, lae mutant.e. Mais il n’y avait pas vraiment de figure pour cette négativité désirante, hormis dans la figure antisociale du criminel. Ce sur quoi ce travail de figuration, dont nous héritons, insiste sur le mélange et l’ambiguïté, les frontières mouvantes que l’on ne peut habiter sans s’engager dans de la désidentification. Une tension : le zombie est à la fois ce que notre science fiction nous sert comme figure dans la fin-du-monde-à-venir (la catastrophe ou ce que tu nommes l’Apocalypse) et ce qui est déjà là, ici et maintenant, dans la désocialisation. La figure du zombie est intéressante pour une théorie antisociale parce qu’elle est une figure du présent qui nous tient à une analyse de l’ici et maintenant, comme le pose la théorie antisociale. C’est une manière de garder la distance antisociale vis-à-vis de l’advenir queer et de conférer au zombie comme figuration une tâche qui est celle de désactiver la fin du monde ou de la faire reculer – ce qui n’est pas la même chose, j’en conviens.

Cette figuration participe aux nouvelles syntaxes du politique et en puisant dans l’ambiguïté de figures à la fois monstrueuses et porteuses d’espoir, réhabilite par là une force de l’imagination politique. Mais l’élaboration des figures doit se montrer très prudente pour deux raisons principales, il me semble. La première concernerait la tendance à aplatir les subjectivités en jeu. Ce geste spéculatif de la figuration est susceptible de fongibilité, de céder un peu facilement à une mise en équivalence si l’on va trop vite dans le processus d’élaboration. Avec comme aboutissement un monnayage institutionnel des subjectivités – les centres d’art raffolent de ces figures, ils multiplient les expositions autour d’elles et produisent une récurrence de la figure qui ne participe plus à une sortie de l’impuissance politique. La méfiance doit être tournée vers les proclamations joyeuses du type « Nous sommes toustes des cyborg ! Nous sommes toustes des zombies ! » car ces proclamations ont toujours le risque de dissimuler les logiques capitalistes et de racialisation en cours, et de s’enfermer dans du slogan – la totebag-isation de nos discours à laquelle n’échappe pas Bruce LaBruce dans son dernier film, The Visitor, où s’enchaînent à l’écran des mots d’ordre révolutionnaires queer qui finissent en t-shirts et autres merch (« The revolution is my boyfriend », « Join the new sexual order », « Sexual anarchy », …). Ce faisant, les figurations peuvent encourir le risque de laisser vulnérables des modes de subjectivation (virtuels ou en cours) à des opérations de capture institutionnelle et/ou capitalistique.

La deuxième réticence à l’encontre de la figuration concernerait l’illisibilité des pratiques groupes sociaux. Je pense ici au travail anthropologique de Jean et John Comaroff [4], qui s’ouvre sur cette redondance de la figure du zombie dans les pays du Nord à partir d’une certaine idée du travail aliénant et de leur analyse des travailleurs désocialisés en Afrique du Sud. Ce que je veux dire par là, en parlant de l’anthropologie de Comaroff, c’est que nos figurations ne sont pas innocentes et qu’elles existent déjà là. Si un queer antisocial se veut non-héroïque mais responsable dans ses productions – qui assume pleinement ses gestes et peut en rendre des comptes (accoutanbility) – alors il ne doit pas s’enfermer dans une idée réduite de ce que serait l’ici et maintenant, c’est-à-dire de ne le penser que dans le champ occidental et qu’à partir de lui. On retrouve cette méfiance chez Achille Mbembe dans son livre De la postcolonie à l’encontre des manières occidentales de penser l’imagination africaine et les conséquences de le faire innocemment, notamment dans le cadre des économies occultes des anthropologues Comaroff et de leurs analyses de l’Afrique du Sud par l’entremise de la figure du zombie : la dangerosité de la figuration du zombie s’inscrit pour autant dans un geste d’exclusion des Africains de nombreuses possibilités d’action ou d’agentivité : les différentes luttes sociales et les pratiques de résistance produites contre le capitalisme et la division internationale du travail, sont négligées dans leur rationalité, c’est-à-dire qu’elles deviennent illisibles de par la figure exceptionnelle du zombie et d’une « économie occulte » où elle s’exercerait. Dans ce cas, l’espace métaphorique que la figure ouvre réduit l’autonomie des groupes sociaux, leur créativité et toute une énergie vitale impliquée dans les pratiques de résistance.

On fait un petit pas de côté par rapport à la proposition expérimentale que nous mentionnons : comment éviter qu’une catastrophe soit trop fétichisée au point de négliger les luttes vivantes et concrètes ? C’est aussi la nécessité de reconnaître qu’il s’agit là d’une élaboration complexe parce que cette figuration draine avec elle une certaine idée de monstruosité sociale qui a des effets désastreux dans la négation de l’agentivité de l’expérience politique des pays du Sud global. C’est pourquoi je prendrais ici beaucoup de prudence : comment cette figure du zombie pourrait bien à la fois tenir lieu d’une menace contre le champ civilisationnel et en même temps donner à sentir la menace de zombification du champ social et désirant et une certaine forme de désocialisation ?

Alors, le zombie pourrait-il être un moment conceptuel de cette rencontre entre théorie queer antisociale et théorie décoloniale ? Je dis bien un et non le, pour ne pas répéter ce geste de chercher dans les figures le nec plus ultra de rédemption de nos ratages théoriques et d’un eurocentrisme pesant. Le zombie, figure d’une meute, permet de se décentrer d’une certaine individualité qu’incarnerait le traître ou le voyou de l’antisocial, ouvrant là peut-être à une reprise du groupe anulaire de Hocquenghem qui proclame la finitude de la civilisation. Il agit comme une manière de tenir l’antisocialité et les effets de désocialisation produits par le capitalisme. Reste à voir comment cette figure peut être une nouvelle stratégie subjective qui déploie des prises sur le capitalisme.

Lorenzo Bernini : Je ne sais pas s’il existe quelque chose comme une « pensée antisociale », ou plutôt, pour être plus précis : pour moi, il n’existe rien de tel qu’une « pensée antisociale ». « Antisocial » est une étiquette qui a été accolée à la théorisation d’Edelman sur la pulsion sexuelle comme pulsion de mort après la publication de No Future en 2004, ce qui m’a permis (ainsi qu’à d’autres) de relire sous un jour différent toute une constellation d’auteurs, parmi lesquels Bersani et Hocquenghem, et ensuite de développer des réflexions ultérieures sur le caractère jamais résolu de la relation entre le sexe et la politique. Mais attribuer une unité à cette constellation, faire de la pensée antisociale une théorie cohérente, voire une idéologie, serait à mon avis une erreur. Ce que je peux faire, c’est répondre sur l’usage que je fais du concept de pulsion sexuelle élaboré par Freud, retravaillé par Laplanche et Lacan, puis encore par Bersani et Edelman – et je l’ai déjà fait. J’en fais un usage critique, je l’emploie comme un antidote aux tendances à la juridicisation et à l’assimilation de certains mouvements LGBTQIA+, à leur anxiété d’occuper la place centrale du social qui, à mon avis, ne s’avère pas si confortable pour les sujets queer entendus comme sujets sexuels. Et j’en fais un usage descriptif et heuristique : il me permet de tenter d’expliquer pourquoi on nous hait tant, et pourquoi nous aussi nous haïssons les autres quand nous projetons sur elles et eux ces aspects abjects et négatifs du sexuel qu’il vaudrait mieux reconnaître en nous, en prenant du recul par rapport à nos angoisses de reconnaissance.

Peut-être, tu interprètes la théorie antisociale d’une manière différente, mais à un adolescent gay aux cheveux gras qui se fait harceler, qui peut-être même songe au suicide, je dirais : ne donne pas ce pouvoir aux brutes ; ne t’épuise pas à vouloir plaire à tout le monde ; même les personnes populaires, quand elles sont sous les projecteurs, doivent cacher une partie d’elles-mêmes ; tu trouveras ta communauté d’affections, tu la construiras avec d’autres, tu ne dois pas coïncider avec la société entière (ce qui n’existe pas), et ne t’illusionne pas, même cette communauté, quand tu la trouveras, sera conflictuelle. Ça te déçoit ? Et nous l’avons tou·te·s senti ! Je ne suis pas contre la civilité, ni contre les institutions : nous avons besoin les un·e·s et des autres. Nous avons besoin d’une culture du respect, d’une école qui protège cet adolescent gay aux cheveux gras du harcèlement. Nous en avons besoin en particulier aujourd’hui, en ces temps difficiles où la réaction contre les droits si durement conquis ces dernières décennies par les mouvements LGBTQIA+ est devenue l’un des ciments idéologiques d’un populisme antidémocratique et illibéral que, comme je l’explique dans Il sessuale politico et aussi dans Gender (qui sera prochainement traduit en français par Eterotopia France), je définis – avec Umberto Eco – néo-fasciste. Mais en même temps, nous devons maintenir la conscience que même la valeur de la civilité, si elle est absolutisée, peut devenir fasciste – et nous pouvons être celleux que la civilité fasciste a besoin d’éliminer pour s’édifier, ou bien celleux disposé·e·s à marchander un poste central dans la civilité fasciste et à éliminer d’autres personnes à notre place.

Ce n’est pas un hasard si j’utilise « apocalypse », plus précisément « apocalypses » au pluriel, plutôt que « catastrophe ». La pulsion sexuelle à chacune de ses apparitions est une apocalypse de la subjectivité, une éclipse de la souveraineté que le sujet s’illusionne de pouvoir exercer sur soi-même, une révélation (apocalypse veut dire révélation) du caractère inconsistant de l’individualité : nous ne sommes pas des individus maîtres de nous-mêmes, mais des êtres assujettis à la compulsion de répétition du sexuel, ce qui nous fait perdre le contrôle et nous reconduit chaque fois à une position masochiste, d’exposition à l’autre, ce qui nous révèle chaque fois le trou de sens (le trou noir) sur lequel nous nous obstinons à édifier nos sens éphémères. Le sexe est une expérience qui révèle notre impuissance, notre inconsistance, que nous avons aujourd’hui de plus en plus tendance à refuser. Mais le sexe n’est pas la fin de tout, si la pulsion sexuelle conduit chaque fois à la mort du moi civilisé, ensuite ce moi du sexuel le plus souvent réémerge – en tentant d’ordinaire de dissimuler sa mort dans la jouissance sexuelle, qui ne pourra pas tout civiliser. Voici, le zombie est au contraire une figure contradictoire qui réussit à tenir ensemble la vie et la mort, qui traîne dans le monde des vivant·e·s sa propre négativité, comme une menace (ça, au moins, ça va te plaire !), qui ne refuse pas sa propre inconsistance, qui accepte de manière anti-héroïque, comme tu l’as dit, sa propre impuissance, sa propre inconsistance.

Et cela vaut en particulier pour les zombies gays de Bruce LaBruce, qui arrivent après une longue histoire de resignifications cinématographiques de la figure du zombie. Dans Apocalissi queer, je reconstruis cette histoire, qui comme tu l’as bien rappelé commence avec les mythes vaudous où le zombie est un « à peine mort » dont un mage réussit à contrôler la volonté – où le zombie est une métaphore de l’esclavage du peuple Noir. La figure du zombie contient donc en effet une critique radicale du capitalisme et du colonialisme, elle nous rappelle comment le capitalisme a été rendu possible par le colonialisme, et s’est édifié non seulement à travers l’exploitation du travail salarié, mais aussi à travers l’exploitation du travail gratuit des personnes réduites en esclavage dans les plantations (et des femmes dans les familles). The Night of the Living Dead de Romero (1968) est entre autres le premier film dans lequel un acteur Noir, Duane Jones, est protagoniste, et n’interprète pas un rôle « ethnique ».

Ensuite, le zombie a été resignifié dans de nombreuses directions différentes, devenant à partir de Dawn of the Dead (1978) du même Romero une métaphore de la société de consommation de masse, et étant ensuite utilisé comme symbole de nombreuses formes de panique sociale – parmi lesquelles la crise du sida. Les zombies de Bruce LaBruce arrivent après tout cela, et sont des méta-zombies qui conservent une conscience d’eux-mêmes, qui menacent certes la civilisation, mais ne renoncent pas à la recherche de relations et de communautés qui puissent les accueillir, au moins pour un temps. De la figure du zombie, j’apprécie beaucoup aussi l’ironie, qui – comme le théorise Paul de Man – est ce registre rhétorique où la signification est perturbée, où la communication s’enraye, parce que sont véhiculés des contenus auto-contradictoires (dit-on sérieusement, ou plaisante-t-on ? Fait-on semblant de plaisanter, ou de dire sérieusement ? Et si l’on feignait de feindre ?). Le zombie nous rappelle alors notre ambivalence, notre besoin de communauté qui coexiste avec notre antisocialité, notre insociable sociabilité, dirait Kant – et le caractère tragique, insoluble de cette condition. Le zombie nous conduit à une posture dépressive et à une lecture réparatrice de nous-mêmes, en montrant qu’on peut paradoxalement coexister avec la pulsion de mort qui nous consume, avec la négativité qui nous perturbe, sans la projeter paranoïaquement sur l’autre, sur l’ennemi pour s’en défendre – j’utilise ici Melanie Klein et Eve Kosofsky Sedgwick. Tu as raison, cependant : comme toute figure, le zombie risque d’être fashionisé, réinvesti par la production capitaliste de valeur. Ou mieux, ce n’est pas un risque, mais une réalité. Et en effet, des films de série B et à petit budget de Romero, le zombie est depuis devenu aussi protagoniste de films du grand cinéma, financés par les géants de la production. Le capitalisme exploite tout, c’est sa nature. Depuis un certain temps déjà, il réussit à faire du profit même sur sa propre crise, même sur sa propre critique, outre sur la transgression sexuelle. Mais cela ne peut pas nous empêcher d’exercer notre critique, non pas d’un dehors du capitalisme qui aujourd’hui n’existe pas, mais de l’intérieur. En ce sens, Il me semble intéressant que celui qui interprète L.A. Zombie soit une star du porno comme François Sagat, avec sa beauté stéréotypée de l’imaginaire mainstream, avec ses muscles hypertrophiés modelés par la salle de sport et aussi par d’autre choses…

Quentin Dubois : Dans « Merde alors ! A Neo-Fascist Daddy Is Marching On Brussels » (2020), tu pars de l’Italie comme d’un « laboratoire réussi pour les expérimentations politiques » [as a successful laboratory for political experiments] et tu parcours la généalogie du fascisme, de Mussolini à Berlusconi, pour saisir dans le présent les métamorphoses affectives et symboliques de la domination, et en particulier la reconfiguration de la masculinité paternelle comme régime de pouvoir. Et tu l’analyses en produisant une figure, celle du daddy néofasciste, que vient incarner Matteo Salvini. Cette figure prolonge ton travail sur le zombie : un paternalisme spectral et ambigu, où l’ordre et la sécurité s’insinuent dans les langages du good dad, à la différence de ce que tu nommes la « masculinité psychotique frontale » [in-your-face psychotic masculinity] de Mussolini. Tu analyses donc comment s’érotise tout un paternalisme dans les logiques néolibérales. Pour cela, les catégories de l’économie libidinale – que tu prends par la psychanalyse – sont précieuses. C’est dans cet entrelacs que tu fais dialoguer la politique de l’abjection (Butler) avec les traits structurants du fascisme, pour penser comment l’identité nationale s’intensifie précisément par la désignation d’un reste : les personnes non-hétérosexuelles, non-blanches, non-nationales. Tu repars du texte fameux d’Umberto Eco, Reconnaître le fascisme [Il fascismo eterno] (1995), dans lequel Eco à partir de son expérience personnelle du fascisme italien, établit un fascisme éternel (Ur-Fascism) et différents « critères » (ou des archétypes) pour reconnaître quelque chose comme un basculement. Tu reprends certains de ces critères, les plus manifestes, mais ce qui t’intéresse c’est ce qu’il y a de plus dans la situation actuelle : ce sont les mutations présentes, la capacité du fascisme à se recomposer. Cela vient désactiver une certaine manière de coller le discours sur le fascisme à une forme éternelle, comme celle d’Eco, mais aussi de ne pas tomber dans ce qu’Alberto Toscano a nommé le « spectre de l’analogie » dans son Fascisme tardif [5], qui consiste à recourir à l’analogie pour penser le fascisme – où l’analogie devient grille de lecture universelle au lieu d’être instrument critique situé. Ce fascisme, tu soulignes comment il est le lieu de reconfiguration et de recomposition : par la rencontre du néo-management et de l’entreprise – le populisme entrepreneurial de Berlusconi qui va anticiper celui de Trump et ouvrir la voie à Salvini– et la recomposition du familialisme. En gros : comment le paternalisme agonisant vient reprendre une certaine vitalité (mais une demi-vie !) avec le néolibéralisme. C’est ce que tu nommes le neo-fascist daddy de Salvini. Un paternalisme doux et protecteur, qui n’est pas repérable dans le duce mais qui en réactive des archétypes.

Mais tu t’attaches surtout à souligner, par l’abjection sur un certain reste, un inassimilable par le champ civilisationnel : les populations non blanches, subalternes et/ou queer. Et voilà que nous retombons sur la discussion de la menace comme un point d’intensification politique ! Penser ensemble le néolibéralisme et le fascisme, dans le cadre d’une économie libidinale, a plusieurs effets analytiques : d’une part mettre en avant la figure motrice qu’est l’entrepreneur capitaliste et la nécessité pour lui d’étendre les pouvoirs répressifs et des générer des méthodes coercitives qui détériorent le champ social et ses médiations (syndicats, organisations, etc) et réorganisent les investissements libidinaux ; d’autre part cela nous révèle que le néolibéralisme est dépendant des récits civilisationnels de la supériorité raciale – l’Amérique trumpienne paraît évidente dans cette rencontre entre l’entrepreneur successful, la crypto et l’État racial.

Tu as parlé plus tôt de l’antisocial et de son usage de l’antisocial comme d’un antidote à la normalisation, pensée comme assimilation et juridicisation. L’assimilation a aussi un autre versant, c’est l’insistance du geste de simplification du progrès : de l’expérience, des modes de subjectivation, des manières de désirer, bref de tout un tas de perspectives. Elle implique une unification des perspectives et de se brancher sur un monorythme – une histoire linéaire du progrès. Mais comment pourrons-nous reprendre une lutte antifasciste si nous le faisons au nom du progrès qui a empoisonné nos discours ? Alors même que ces « nouveaux » fascismes se répandent maintenant au nom d’un progrès civilisationnel – face à une barbarie qui sera dite islamique. Et c’est ici que je voudrais reprendre ta proposition pharmacologique – l’antisocial comme antidote – mais, si tu me le permets, la tordre un petit peu par l’entremise d’un concept que tu ne mobilises peu ou pas de manière centrale dans ton travail et qui est celui de désidentification. Dire : nous devons nous désidentifier de cette manière de s’énoncer dans le progressisme – ce nœud identificatoire entre civilisation et progrès. Houria Bouteldja souligne [6] le processus d’intégration des « minorités » dans ce qu’elle nomme le pacte racial et impérialiste : comment des luttes (féministes, LGBT blanches) sont capturées dans l’argumentation du progressisme occidental. Et ici il nous faudrait embrasser une certaine honnêteté analytique : l’islamophobie actuelle, son extension quasi intégrale à toutes les sphères de la vie quotidienne et institutionnelle, a été rendue possible par la gauche progressiste. Si le discours islamophobe était resté une obsession des cercles de l’extrême droite, il n’aurait pas trouvé son expression politique et législative actuelle : il lui a fallu les atours de l’angélisme de la gauche. Sans cela, sans cette innocence de la gauche socialiste, la partition aurait été tout autre – la composition fémo/homonationaliste ne se serait pas faite à partir du progressisme « de gauche » ni des valeurs de l’universalisme républicain. Cette gauche morale qui a opposé assez rapidement un nous occidental angélique à une barbarie menaçante, le formulant avec une vulgarité dont nous ne sommes pas revenu.es : la minijupe ou le hijab, la liberté sexuelle ou le harcèlement de rue [7]. Ce que l’extrême droite a pu maintenant réinvestir aisément en un contre : contre le hijab, contre la présence de jeunes filles voilées à l’école, dans les institutions, contre la présence des hommes non blancs dans la rue, sur les places publiques, contre les discours antiracistes dans les écoles, les universités, les syndicats. Ce sont désormais les coordonnées dans lesquelles la question du progressisme s’énonce – c’est-à-dire dans un racisme acquis, l’évidence d’une menace barbare, un espace public à défendre par tous les moyens répressifs et sécuritaires possibles, etc. Les récentes polémiques en France autour de l’affiche de la Pride 2025 par l’inter-LGBT – qui n’est pas vraiment connue pour sa radicalité politique – témoignent de ces investissements fascistes et de toute une narration civilisationnelle par l’entremise des sexualités LGBT – à condition que ces dernières soient blanches et assimilables : le scandale tient de la présence d’une femme voilée sur l’affiche, d’un totebag rappelant le drapeau palestinien et d’un fasciste étranglé. Le script réactionnaire est pitoyable : les queer, tombé.es dans les griffes de la barbarie, étranglent un homme blanc hétérosexuel – et qui sait, peut-être même un père de famille ! Il n’en fallait pas moins pour que les anciennes antennes LGB(T) de la gauche issue de ce socialisme (la bande à Caroline Fourest) s’en emparent et jouent la partition de l’islamo-gauchisme et de la menace de la barbarie musulmane, qui opérerait cette fois-ci au sein de « nos » luttes.

Ce moment dans lequel nous sommes nous oblige à reconfigurer nos alliances. Non seulement sur le plan des coalitions explicites (qui nous soutenons et qui nous soutient dans l’espace parlementaire), mais aussi sur le plan des mots d’ordre – ces opérateurs collectifs d’énonciation qui branchent une lutte à d’autres luttes, cette transversalité que cherchait Hocquenghem dans le Désir homosexuel mais aussi la manière de faire tenir un mot d’ordre radical (l’abolition de la famille, la destruction des moi civilisés,…) de manière cohérente avec une situation, c’est-à-dire de lui donner une consistance stratégique [8]. L’exemple du mariage homosexuel en France me paraît assez éloquent d’un moment où nous avons fait montre d’une clairvoyance politique : la part du mouvement queer qui s’y opposait par refus de la normalisation, s’est immédiatement mobilisée dans la rue contre les attaques des forces fascistes. Elle a alors pris part aux manifestations pour le mariage au nom d’un front commun tactique – et en le faisant, a défiguré le mot d’ordre des manifestations : non plus « pour » le mariage mais contre l’offensive réactionnaire. Ceux qui ne soutenaient pas le mariage homosexuel par anti-assimilationnisme l’ont soutenu dans la rue parce que les forces fascistes se mobilisaient contre ce mariage. C’était là une manière de rejouer quelque chose comme une stratégie du refus dans la situation concrète et d’opérer une mutation du mot d’ordre commun que même les médias mainstream ont perçue – les reportages télés devenaient des micros-trottoirs qui donnaient la parole aux anti-mariage que pour qu’ils expriment leurs peurs civilisationnelles (la « décadence »), les tournaient même en dérision, pendant qu’en face les discours LGBT niais et naguère omniprésents sur la beauté de l’amour entre deux hommes ou deux femmes se trouvaient contrebalancés par la désignation d’un ennemi commun qui était cette frange catholique réactionnaire française et son influence dans le champ politique.

Hocquenghem et Wittig ont tous deux pensé une stratégie de la désidentification : l’un avec l’homosexualité, l’autre avec la Femme. Mais la particularité de leur geste, c’est de le faire en revendiquant l’indétermination : ainsi le sujet lesbien, on serait bien en peine de le déterminer clairement et avec l’assurance des féministes essentialistes de l’époque à l’encontre du « féminin » (à partir de la maternité, de la grossesse, etc.). Pour Hocquenghem, on est dans ces branchements fous et aléatoires – mais aussi plus solitaires que l’Amazonat. Cela a produit deux attitudes : une attitude contractualiste dont va hériter tout le queer lesbien, et une attitude dite antisociale (va pour le mot d’antihéroïque !) de Hocquenghem qui se fixe non pas dans l’élaboration collective mais dans la désidentification au champ civilisationnel. Et précisons que ce qui est intéressant dans une telle stratégie de la désidentification – comme un refus – c’est qu’elle implique une resignification – comme une affirmation. En disant tout cela, homonationalisme, politiques islamophobes, assimilation et vote à droite, etc., nous touchons grosso modo à la participation pleine et consciente aux régimes destructifs de notre impérialisme. Ce dernier doit être visé par l’antidote « antisocial ». Mais ce geste de finitude contre-civilisationnelle qui implique un processus de désidentification des régimes de la modernité progressiste – me rappelle le vœu de Hocquenghem, celui de se défaire de l’homosexualité. Un énoncé qui me semble pouvoir être relu (de manière perverse) comme un défaitisme révolutionnaire. Si on prend l’antisocial à partir du défaitisme révolutionnaire et non comme un énoncé défaitard : puisqu’il ne s’agit pas d’une fin en soi mais d’une transformation collective – une reconversion subjective de l’énergie collective comme le fut l’énoncé léniniste qui permettrait d’échapper à la solitude politique de l’homosexuel hocquenghemien. A condition d’entendre ce défaitisme comme un processus pratique de désidentification de ce que le progressisme (le civilisationnel) a généré en nous, a fait de nous : des civilisés. Alors résonnent encore les mots d’Artaud dans son Heliogabale : « Celui-là est lui-même un Barbare, c’est-à-dire un Européen ».

Lorenzo Bernini : En réalité, dans notre conversation, j’ai déjà utilisé à plusieurs reprises le terme de « désidentification », qui pour moi est un aboutissement de l’ontologie foucaldienne de l’actualité, entendue comme une ontologie de nous-mêmes. J’ai également associé la figure du zombie à un processus de désidentification qui, partant de la reconnaissance de sa propre négativité, de sa part abjecte, soustrait le sujet singulier à toute identification collective. Il y a toujours quelque chose de nous qui échappe à l’identification collective, à la subsomption de notre singularité dans une communauté, et l’un des noms que nous pouvons donner à ce quelque chose est « sexuel » : en promouvant la reconnaissance de ce sexuel qui perturbe nos identités, les théories antisociales constituent en ce sens un antidote face à certaines inquiétantes tendances identitaires de la politique contemporaine. Se désidentifier des appels à l’unité nationale des droites, mais aussi des rhétoriques qui voudraient faire des droits LGBTQIA+ le symbole de la supériorité du progressisme libéral occidental sur la religion islamique et sur le reste du monde, sont des pratiques nécessaires si nous voulons résister aux pulsions fascistes du présent. Il est également nécessaire de se désidentifier des modèles normatifs de ce que signifie être gay, lesbienne, trans ou non-binaire, ainsi que de l’appartenance à un mouvement LGBTQIA+ qui exprime parfois des positions d’orthodoxie et de rigidité, issues d’une conception de ce même mouvement comme somme d’identités porteuses d’intérêts déjà donnés, comme si ces intérêts étaient inhérents à ces identités. Dans le moment néofasciste de la politique mondiale, comme tu l’as rappelé, nous avons besoin de construire des alliances : et construire des alliances est un processus difficile, qui exige de renoncer à une part de soi pour rencontrer l’autre, et en même temps de reconnaître ce qui, malgré les différences, nous relie à l’autre.

Parmi les archétypes fascistes identifiés par Umberto Eco dans sa célèbre conférence sur le fascisme éternel, prononcée en 1995, un an après la première élection de Berlusconi en Italie, l’appel à l’unité monolithique d’un peuple qui se reconnaît dans un chef se conjugue au culte de l’identité nationale, au rejet de la pensée critique qui menace cette unité, et à l’expulsion de tout ce qui, par rapport à cette identité, se présente comme altérité. La construction de l’unité fasciste du peuple implique donc ce processus que Butler, reprenant Kristeva, appelle abjection : le processus par lequel les autres deviennent les représentant·e·s d’une pulsion anale inacceptable pour un corps social unifié qui veut se croire pur – en d’autres termes, le processus par lequel les autres deviennent de la merde à expulser au nom de la pureté du corps collectif, dans un processus psycho-politique qui produit un plaisir anal non reconnu comme tel. La pureté du corps social se construit aujourd’hui aussi à travers ce qu’Edelman appelle le « fascism of the baby’s face », mobilisant ainsi le fétiche d’un enfant (hétérocisgenre et blanc, enfant de la nation) à défendre contre les spectres du remplacement ethnique (l’invasion de migrant·e·s noir·e·s, arabes, musulman·e·s qui feraient des enfants que les Européen·ne·s ou les Américain·e·s blanc·he·s chrétien·ne·s ne font plus), et contre les spectres du genre (la prétendue idéologie qui pervertirait la saine hétérosexualité des enfants et des adolescent·e·s). Quand j’ai écrit « Merde alors ! A Neo-Fascist Daddy Is Marching On Brussels », qui est ensuite devenu le prologue de Il sessuale politico. Freud con Marx, Fanon, Foucault (2019, traduction anglaise The Sexual/Political : Freud with Marx, Fanon, Foucault, 2023), les rhétoriques de Salvini en Italie constituaient un excellent exemple pour comprendre l’actualisation de ces archétypes néofascistes dans le discours politique contemporain. Salvini parlait alors – et parle encore souvent – ainsi qu’il le dit lui-même, « en tant que papa », se posant comme représentant d’un peuple de parents de pure race italienne engagé·e·s dans la défense de leurs enfants blanc·he·s. Giorgia Meloni fait de même lorsqu’elle revendique être « femme, mère, chrétienne et italienne ». Donald Trump agit aussi dans ce sens : son décret exécutif imposant légalement l’existence de seulement deux sexes et abolissant la notion de genre – autrement dit, l’effacement des personnes intersexes, trans et non-binaires de la nation américaine – se présente comme une défense des femmes et des enfants contre l’idéologie du genre. De même, de nouveaux·elles chef·fe·s d’extrême droite à travers le monde, y compris Alice Weidel, présidente d’Alternative für Deutschland en Allemagne, adoptent cette posture. En 2017, après avoir été outée, elle a réagi en affirmant qu’il n’y avait aucune contradiction entre son homosexualité et son rôle de dirigeante d’un parti d’extrême droite, parce qu’en tant que lesbienne et mère, elle réclame un État allemand fort pour la défendre, elle, sa femme et leurs enfants contre l’homophobie et le sexisme des migrant·e·s musulman·e·s.

L’affiche de la Marche des Fiertés 2025 de l’inter-LGBT voulait certainement être une réponse à tout cela, en appelant à cette alliance entre sujets minorisé·e·s que toi et moi appelons de nos vœux. Les polémiques qui ont suivi sont assurément une énième démonstration du climat droitier actuel. J’espère ne pas être mal compris si je dis que, moi aussi, j’ai été quelque peu perplexe face à cette image qui assemble des figures chargées de fortes connotations identitaires (la femme âgée, la femme musulmane voilée, l’hijra indienne arborant une cocarde trans, peut-être un·e écologiste végane, un homosexuel séropositif...) et des symboles de toute nature (des drapeaux palestiniens, hongrois, bulgares, à la langue des signes, en passant par des emblèmes écologistes, etc.), en excluant forcément certain·e·s, et en unissant toutes ces identités et symboles uniquement à travers le geste d’étrangler un fétiche du néofascisme, qui est un homme blanc. À côté de cela, ton évocation du léninisme – et donc du marxisme – associée, de manière contradictoire, au défaitisme révolutionnaire d’Hocquenghem, me semble bien plus prometteuse : l’idée d’un projet politique commun qui ne soit pas la somme de particularités identitaires, et en même temps, la reconnaissance de l’échec d’un tel projet. Au début des années 1990, dans Spectres de Marx, Jacques Derrida dénonçait le fait que la chute du mur de Berlin, le démantèlement de l’URSS, la fin de la guerre froide et le déclin du socialisme avaient été célébrés par l’Occident de façon euphorique, maniaque, comme le triomphe du capitalisme sur le communisme – sans jamais faire le deuil de la perte de cet horizon de valeurs fondé sur la solidarité et l’égalité, qui, en Russie, avait certes pris la forme d’un régime totalitaire ; sans comprendre que cette perte impliquait un risque réel de crise de la démocratie en Occident. Trente-cinq ans plus tard, nous en prenons pleinement conscience – et l’Italie est un observatoire privilégié pour cela : l’élection du tycoon Trump à la présidence des États-Unis en 2017, puis à nouveau en 2025, a été précédée par l’élection de Berlusconi à la tête du gouvernement italien en 1994, puis en 2001 et en 2008. Cette élection a immédiatement entraîné la normalisation du fascisme (Berlusconi l’appelait ainsi lui-même, faisant référence au fait qu’il était soutenu par l’extrême droite, pour la première fois au gouvernement dans l’histoire de l’Italie républicaine), menant aujourd’hui à un gouvernement dont le premier parti est l’héritier de cette extrême droite qui avait soutenu Berlusconi. Le processus historique d’érosion de la démocratie en Occident a en réalité commencé juste après la victoire de la démocratie sur le fascisme, à la fin de la Seconde Guerre mondiale : mais jusqu’à la fin des années 1980, il a été freiné par la force que l’existence de l’URSS conférait à la gauche dans le monde entier. Ce processus historique – comme tu l’as déjà mis en évidence – consiste en la subordination progressive et totale de la politique aux logiques concurrentielles de l’économie d’entreprise, qui porte le nom de « néolibéralisme ». L’érosion de la démocratie constitutionnelle, instituée après la Seconde Guerre mondiale comme compromis entre démocratie, libéralisme classique et socialisme, dérive donc du néolibéralisme. Et c’est de ce néolibéralisme que découle aussi le remplacement, en politique comme dans la société, de la conception constitutionnelle de la liberté – entendue comme composition de droits humains, civils, politiques et sociaux – par une conception simpliste de la liberté comme faculté de faire tout ce que l’on veut, de négocier tout ce que l’on veut, d’acheter tout ce que l’on veut, à condition d’en avoir le fric pour le faire : sans équilibre, sans règles, sans limites – une conception dont Trump et Musk sont aujourd’hui, aux États-Unis, les porte-parole incontestables, tout comme Berlusconi l’a été en Italie.

Selon Freud, le travail du deuil est ce travail psychique qui nous permet de survivre à la douleur de la perte, en laissant aller ce qui a été perdu et en reconstruisant une nouvelle identité de nous-mêmes, sans cet objet (un travail de désidentification, en somme, qui est suivi d’une réidentification nécessaire à la survie psychique). Si ce travail n’est pas accompli, il est impossible d’avancer : on reste figé·e dans la mélancolie — ce sentiment qui, comme le soutient Mark Fisher, est la marque du temps néolibéral. Un temps inerte, sans avenir, dans lequel on est piégé·e dans un présent insupportable, sans alternative. Derrida, reprenant Freud, affirme également que les objets perdus, si le deuil n’est pas accompli, reviennent sous forme spectrale. Or, comme le constatait Lacan dès le début des années 1970, les sociétés néolibérales ne sont plus des sociétés répressives. Ce sont des sociétés où — sous l’effet combiné de la révolution sexuelle et du marché — l’impératif répressif de la tradition s’est inversé en un impératif de jouissance : Fais ce que tu veux ! Dépasse toutes les limites ! Transgresse toutes les règles ! Jouis comme il te plaît ! Pourvu que tu aies le fric pour le faire… Mais même cette inversion, de la répression à la jouissance, s’accompagne d’un deuil non élaboré. Le père autoritaire des sociétés répressives traditionnelles, le père œdipien du limite symbolique, de la castration, comme diraient Freud et Lacan, a laissé une place vide. Et alors, en l’absence d’un nouveau principe organisateur pour le remplacer, dans des moments de désorientation et de crise comme celui que traversent les États-Unis et l’Europe, ce père patriarcal revient sous forme spectrale — et caricaturale. En Italie, cela s’est déjà produit avec Berlusconi, je le répète, que les jeunes femmes du bunga-bunga appelaient significativement « papi ». Cela se reproduit dans les discours « de papa » de Salvini. Et dans l’incarnation non pas de l’autorité, mais de l’autoritarisme, dans une femme, Giorgia Meloni, qui revendique d’être mère et à la fois se fait appeler « le président », au masculin. Aux États-Unis, cela s’est produit, et se produit encore, avec l’élection de Trump. Cette mélancolie pour la dictature patriarcale est nourrie par l’érosion des valeurs politiques opérée par le néolibéralisme, par la réduction de la liberté à une capacité d’achat, par la rupture du lien social à travers une jouissance mise à profit qui efface tout sens moral. Elle conduit à confier le pouvoir d’une superpuissance qui, jusqu’à hier, se présentait comme bastion des valeurs de l’Occident, à un père obscène, autoritaire, cynique et narcissique, qui se croit au-dessus de tout en vertu de sa richesse, qui traite la sphère politique comme celle des affaires, qui déclare à CNN qu’il n’est pas sûr de devoir respecter la Constitution, qui se vantait autrefois d’« attraper les femmes par la chatte », et qui aujourd’hui se vante que des dirigeant·e·s étranger·ère·s et des magnat·e·s d’internet lui « lèchent le cul ». L’Occident n’existe plus. Le néolibéralisme, lui, existe toujours, et, trente-cinq ans après la chute de l’URSS, il n’a plus besoin de la démocratie telle que nous l’avons connue jusqu’ici. L’histoire, cependant, ne se répète pas. Alberto Toscano a raison : la société néolibérale actuelle n’est pas la société disciplinaire du début du XXe siècle, la société de la jouissance présente n’est pas la société répressive de la tradition, et donc le néofascisme technoploutocratique de Trump et de Musk n’est pas le fascisme historique de Mussolini et d’Hitler. C’est pourquoi, aujourd’hui, Musk peut soutenir sur X la campagne électorale d’une cheffe nationaliste et néofasciste ouvertement lesbienne comme Alice Weidel — dans un entrelacement identitaire qui aurait été impensable il y a ancore quelques années.

Nous aussi, nous, penseur·euses queer, nous, militant·es queer, devons faire attention à ne pas nous laisser hanter par les fantômes du passé. Et nous aussi, nous avons nos deuils à faire – cinquante-six ans après la révolte de Stonewall. Moi, en tout cas, j’en ai un. La naissance des mouvements de libération LGBTQIA+ s’est produite dans l’effervescence politique de l’après-68, dont les pensées d’Hocquenghem et de Wittig sont elles aussi le fruit. Avec les mouvements des femmes, des personnes noires, des étudiant·es antiautoritaires qui soutenaient la décolonisation et s’opposaient à la guerre du Vietnam, nos mouvements ne réclamaient pas alors l’inclusion dans un monde injuste : ils voulaient la liberté avec la justice et la paix, ils voulaient transformer ce monde, ils voulaient la révolution anticapitaliste autant que la révolution sexuelle. Puis la montée du néolibéralisme, dans sa phase libérale, nous a aussi concerné·es. La révolution anticapitaliste a échoué. Les grands partis communistes d’Occident sont passés de forces antisystème à garants de l’ordre néolibéral : certes, ils ont soutenu certaines de nos revendications, mais ils ont aussi participé au démantèlement du droit du travail et de l’État social. Ils ont ainsi ouvert un vide de représentation, partiellement comblé par les populismes de droite. La révolution sexuelle, en revanche, a remporté une victoire – mais elle a été mise à profit dans l’industrie du plaisir consumériste. Même la conception de la liberté dans nos communautés s’est en grande partie transformée, pour être redéfinie dans les termes exclusifs d’une liberté individualiste : celle de faire carrière dans tous les métiers, y compris dans l’armée ; celle d’avoir des quotas dans les postes de pouvoir ; celle de pouvoir se marier et avoir des enfants ; celle de pouvoir s’autodéterminer ; celle des droits civils, autrement dit des droits privés, des droits identitaires, des droits atomisés – le droit de faire, nous aussi, tout ce que nous voulons sur le marché libre, tant que nous avons le fric de le faire… On ne retournera pas en arrière. Le deuil des années 1970 doit être fait : l’horizon révolutionnaire qui a servi de toile de fond à Stonewall ne se rouvrira pas. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas possible d’en ouvrir d’autres. Une chose est sûre : si nous voulons être à la hauteur des défis du présent, l’identitarisme et l’individualisme qui nous ont permis de remporter des victoires aussi importantes que précaires au cours des dernières décennies ne nous suffisent plus. La défense des seuls droits civils déjà obtenus ne suffit plus non plus. À l’ère de l’intelligence artificielle, nous avons besoin d’intelligence politique – et l’intelligence politique exige autocritique et imagination.

Dans les théories et les mouvements transféministes et queer, la critique de la dérive néolibérale des mouvements LGBTQIA+ a commencé depuis longtemps : avec les concepts d’homonormativité et de pinkwashing, avec les concepts d’homonationalisme et de fémonationalisme, avec le concept d’intersectionnalité (tous concepts bien présents dans tes paroles). Mais la montée du néolibéralisme illibéral, du néolibéralisme néofasciste, rend urgente la nécessité d’aller au-delà de la critique pour repenser nos agendas. Pas à la baisse cependant, mais à la hausse. Permets-moi, à ce stade, d’abandonner le rôle de philosophe critique, et de parler de manière plus naïve, comme activiste. Si c’est le moment de recoudre les anciennes alliances qui se sont rompues, là où c’est encore possible, et d’en tisser de nouvelles, nous devons être capables de le faire au nom des droits individuels, bien sûr — ceux-ci ne sont pas à jeter — mais aussi au nom de la solidarité sociale, du droit au travail et à la santé, du droit à la survie de la planète. Et au nom non seulement du droit, mais aussi d’une éthique renouvelée, qui n’exprime aucune nostalgie pour les principes ordonnateurs verticaux du passé, pour les pères phalliques et castrateurs à la Lacan que le féminisme et les théories queer ont largement détrônés. Après la crise du SIDA et après le 11 septembre, Butler a fait de la vulnérabilité humaine commune une ressource pour fonder une nouvelle éthique horizontale, animée par l’interdépendance des sujets. Avant Butler, et parallèlement à Butler, une large réflexion féministe s’est développée autour du concept de care, qui est revenu au centre du débat philosophique après le déclenchement de la pandémie de Covid. Aussi, la reconnaissance de la négativité du sexuel qui nous rassemble, à mon avis, peut être une ressource éthique paradoxale pour la construction d’alliances. Le sexe nous excite énormément, mais il nous perturbe aussi, il nous dégoûte même un peu. Mais il nous concerne toutes et tous (y compris les personnes asexuelles, qui se masturbent), et donc nous sommes tous un peu dégoûtants. Le point est que l’abjection présente en moi et en l’autre ne fait pas de moi, comme elle ne fait pas de l’autre, un être abject. Cette conscience me semble un bon point de départ, sinon pour nous plaire et nous aimer, du moins pour nous supporter mutuellement même quand nous ne nous apprécions pas, afin de construire un monde commun dont aucune·aucun ne soit plus expulsé·e comme une déjection du corps politique : car la merde de ce corps politique, qui ne pourra jamais être totalement accueillante pour toutes et tous, c’est exactement déjà nous toutes et tous !

En ces temps tragiques, nous devons aussi être capables de défier la logique binaire ami/ennemi du réalisme politique, en imaginant un nouveau pacifisme internationaliste, sans nous laisser manipuler par des agendas de guerre établis par les puissants du monde, par des logiques d’opposition que nous n’avons pas choisies, par des frontières géographiques et des identités historico-culturelles qui nous séparent par pur hasard. Face au cynisme du néolibéralisme néofasciste actuel, nous, personnes féministes, transféministes, personnes queer, mais pas seules, devons redevenir capables d’imaginer d’autres mondes, d’autres modes de vie, d’autres façons de faire famille et d’amitié, sans nous contenter de ce que nous avons su imaginer jusqu’ici. Nous devons participer à la reconstruction d’une gauche globale démocratique radicale, en somme, d’une gauche non seulement antiautoritaire, mais aussi antinéolibérale. Si nous ne voulons pas être effacé·es, ou si nous ne voulons pas, en alternative, nous résigner à un destin homonationaliste de complicité avec les nouveaux fascismes, en ce sens, vraiment, nous n’avons pas d’alternative. Dans la dystopie du présent, l’utopie devient nécessité.

[1] On la trouve dans sa leçon du 5 janvier 1983 de son cours au Collège de France [Le gouvernement de soi et des autres, t.1, Leçon du 5 janvier 1983] publiée en partie dans le deuxième volume des Dits et Écrits, t.IV, 351, sous le titre fameux de « Qu’est-ce que les Lumières ? ».

[2] Voir Q. Dubois, « Homosexualité et civilisation : perspectives vitalistes à partir de l’anus », Trou Noir [En ligne] : https://trounoir.org/?Homosexualite-et-civilisation-perspectives-vitalistes-a-partir-de-l-anus

[3] M. Foucault, Histoire de la sexualité, t. 1 : La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 85.

[4] Jean Comaroff et John Comaroff, « Nation « alien » : Zombies, migrants et capitalisme millénaire », Socio-anthropologie, 34, 2016, 133-155.

[5] A. Toscano, Fascisme tardif. Généalogie des extrêmes droites contemporaines, Bordeaux, La Tempête, 2024.

[6] « D’une certaine manière, je constate que le « camp du progrès » est souvent celui qui joue le jeu du pacte racial. Pour moi, le progressisme tel qu’il s’est réalisé est plus le fruit d’une négociation avec le pouvoir plutôt qu’une rupture, et il est tout contenu dans le fameux compromis historique entre le capital et le travail, mais il se décline aussi sous sa forme féministe, LGBT. Pour le dire autrement, c’est la forme que prend l’intégration continue des Blancs minoritaires dans l’État racial (les ouvriers, les femmes, les minorités sexuelles). C’est le contrat tacite qui reconduit et prolonge la blanchité. Les luttes progressistes dont je ne nie pas la légitimité se font (consciemment ou pas) dans le cadre du pacte racial/ impérialiste, et lorsqu’elles obtiennent des victoires (ce qui est de plus en plus rare), la contrepartie, c’est la défense du modèle civilisationnel blanc. Bref, chaque victoire du camp progressiste obtenue dans le cadre du compromis avec la bourgeoise est un plébiscite de la blanchité. C’est pourquoi les populations qui bénéficient des luttes progressistes se droitisent tendanciellement, que ce soit les ouvriers, les employés, les femmes ou les homosexuels. Il ne faut pas y voir une contradiction, mais une pente naturelle, puisque tous ces avantages sont obtenus dans le cadre général du système capitaliste et ont pour pendant l’européisme et l’impérialisme. Seuls ceux qui gardent un cap internationaliste ont des chances d’échapper à la fatalité intégrationniste du pacte racial consolidé dans l’État racial intégral. » (H. Bouteldja, A. Brossat, Clarifications, Bruxelles, Météores, 2025, p. 108-109).

[7] On pense ici aux nombreuses campagnes d’associations féministes contre le harcèlement de rue qui prenaient comme cadres les banlieues du 93 ou encore le reportage « Femme de la rue » de Sofie Peeters, réalisé dans le quartier populaire Anneessens à Bruxelles et largement diffusé. Il avait conduit l’échevin Pierre Close (Parti Socialiste) à annoncer une loi prévoyant d’une amende le « harcèlement de rue ». La réalisatrice avait par ailleurs répondu à la chaîne flamande VRT que « 9 fois sur 10, ces insultes sont proférées par un allochtone ». (D’ailleurs, que dire de ce dispositif de la « caméra cachée » qui rajoute au dévoilement d’une menace tapie au sein de notre civilisation ?)

[8] La famille en est l’exemple d’élection puisqu’elle constitue aussi un lieu non seulement de repos et de repli face aux attaques racistes de l’État, mais aussi elle est le point de départ de nombreux foyers de résistance qui grossissent – le comité Adama, les enfants de Mantes-la-Jolie, Justice pour Nahel, Justice pour Sorour (Bruxelles), ce ne sont pas les partis ni les organisations traditionnelles qui ont porté ces combats mais des familles. Ce que nous – le nous queer blanc – appelons « abolition de la famille » ne trouve aucune raison d’être dans une grammaire politique tierce si elle se formule comme l’abolition de ce qui fait tenir principalement les luttes politiques non blanches.

28 Mai 2020

Fin avril 2013, le vice-ministre de la justice du régime communiste autoritaire vietnamien déclarait : "Les personnes de même sexe ont le droit de vivre, de s’aimer, de trouver le bonheur et de se marier"

28 Juin 2020

PARTIE 1 - Récit et Timeline.

28 SEPTEMBRE 2020

Adrien Malcor nous présente l’art antisocial de Henrik Olesen : où "le néocorps reste le corps de la dissidence gay".

28 octobre 2021

Exploration digressive de « Merde au futur » de Lee Edelman

28 Novembre 2020

« Il est fondamental que le sujet prenne le temps de dénouer les fils de sa jouissance. »