Donna Haraway écrit en 1991 qu’il vaut mieux être un cyborg qu’une déesse, c’est-à-dire qu’il faut partir de l’impureté de nos corps-machines plutôt que de rêver à une quelconque origine naturelle.

Paul B. Preciado particulièrement et les théories queer plus généralement pensent les corps comme un amalgame impurs de prothèses, de smartphone comme prolongement de mains, de godemichés, de pilules contraceptives ou pour bander. Avec la mise a l’épreuve de la frontière entre corps et technique et à travers l’exemple des sextoys connectés on peut se demander où l’on jouit lorsqu’on jouit ? Jouit-on avec un organe en peau, dans le cloud, ou par du caoutchouc ?

Présentation issue de la semaine sur la numérisation du monde organisée par l’École de Philosophie à Toulouse du 02 au 06 juin et intitulée « Des réseaux et des uns ».

En réfléchissant à ce vaste sujet, je me suis demandée quelle était la place du corps là-dedans. Parce que la technologie fait des choses à mon corps, elle le fait désirer, elle le stimule et là son principal pouvoir. L’interface technologique excite. Mais l’excitation a recours, toujours à des objets, liés aux technologies de leur époque. Mais qu’est-ce que la numérisation change là-dedans ?

Aujourd’hui, on peut baiser à distance, les sextoys connectés sont un nouveau marché, on a du plaisir avec un corps autre, par écrans interposés, et on jouit. Je me disais, la jouissance se passe dans un de ces câbles sous-marins, dans un relais internet, dans ma box, je jouis et c’est traduit en 0 et en 1. La question de comment le plaisir se traduit reste entière, beaucoup de 1 pour un orgasme.

Est-ce que c’est du sans contact de jouir dans une connexion numérique ? Parce que, je me disais, « ah le confinement, le sans contact, les gestes barrières et puis, le sexe à distance ». Mais sans toutefois croire à cette analogie rapide, persuadée que dans le sexe à distance, quelque chose d’autre se jouait : la distance d’avec le sexe, l’outil dans la sexualité. D’où cette toute petite histoire partiale de certains sextoys et des technologies de la jouissance.

Au sexe à distance, on pourrait opposer la présence. Les corps en présence qui sont ensemble, s’éprouvent et se touchent. Mais cela me semblait trop facile, et porteur d’une magie bon marché. Ensuite, la présence me posait deux problèmes :

Le premier : Deux corps, dans leur plus simple appareil, qui se trouvent pour accéder à la jouissance. C’est comme un conte de fée hétérosexuel. Nos corps s’emboiteront dans la naturalité de leur nudité et de là, le plaisir jaillira comme d’une fontaine magique.

Le second : la gêne de la présence à soi. Qu’est-ce que ça veut dire être dans son corps ? Qu’est-ce que ça veut dire se sentir dans son corps ? Ne se sent-on pas souvent en dehors, au-delà, ou à côté ? Et même, ne sont-ils pas rares les moments où on se sent dans son corps ?

Et puis, soyons honnêtes, si on me demande de me détendre et de sentir des choses dans mon corps, je ne sens rien. Par contre, je sais écrire des textos sans regarder, à vélo, en me brossant les dents, ou sous la table.

Si je sais mieux écrire des textos que me masturber, puis-je réellement considérer que mon sexe organique est plus « mon corps » que cet objet téléphone qui est constamment accroché à ma main ? Est-ce que cela a un sens de me dire que mon sexe serait plus partie de mon corps que ce téléphone, fabriqué dans des conditions d’exploitation effroyable ? Et, est-ce que ce sexe, fabriqué lui aussi dans des conditions effroyables, c’est du moi ? Est-ce que si je galère plus à me donner du plaisir avec mes propres mains et sans machine pour m’aider, qu’à écrire un texto, est-ce que vraiment, je peux parler de cette présence qui imposerait sa loi du corps par lui-même ?

Je n’étais donc pas satisfaite d’un découpage opposant la présence des corps à la distance des machines. Car, les machines ont un corps, les machines vibrent, elles donnent du plaisir, les écrans font bander, et nous-mêmes nous incorporons cela, nous ne sommes pas des corps indemnes dans un monde technologique. Les technologies ont un corps - il suffit de voir la taille des câbles sous-marins pour la fibre optique – et nos corps sont un ensemble de technologies.

Nos corps sont un ensemble de technologies qui va à l’inverse de cette idée de l’inné, même si depuis les années 90, on entend ça. Mais bon, quand même, négocions les opérations innées – faire pipi par exemple – je nais avec un corps et je sais presque faire avec. La technologie c’est ce qui s’oppose au naturel, donc ce qui est déjà là, en présence. Deux corps en présence et dans leur plus simple appareil auraient donc une manière plus naturelle de produire de la jouissance que des corps avec écrans interposés, des combis en latex et des godes branchés à un minitel. Les corps en présence sauraient comment se faire jouir. L’absence d’éducation sexuelle sur la question du plaisir par exemple le montre bien : avoir un orgasme, ça se travaille et connaître son plaisir est tout sauf inné.

Le sexe et le genre sont un ensemble de technologies complexes, qui se donnent des atours de naturalité : voilà notre point de départ qui est celui des pensées queer, même si je ne me concentre pas sur les corps concernés par ces pensées. Je voulais penser depuis cette contestation, tout en étant à côté, alliée sans être concernée, mais c’est la seule pensée qui me permettait de penser toute sorte de sexualités par la technologie, de penser les objets prothétiques des corps. Le corps trans est donc au cœur de ces pensées qui détruisent la naturalité et pourtant il n’est pas au cœur de ce texte, puisque je voulais parler de la technologie des objets sexuels de plaisir connectés mais aussi de comment la technologie se nourrit d’un rapport désirant, masturbatoire au geste (les concepteurs des IPhones reconnaissent avoir créé des gestes qui produisent de l’endorphine). 1/3 de la bande passante d’Internet est utilisée par le porno, bref, la technologie est une infrastructure du plaisir sexuel, Internet est un vaste sas masturbatoire sur lequel nous reviendrons à la fin de cet exposé. Et le corps n’en est pas exclu, il crée des données de plaisir, il fait tourner la machine, comme un bon ouvrier. La technologie n’est pas hors de nos corps, elle est en nous et c’est bien là sa force, l’incorporation. C’est cette histoire que nous voulons retracer et les pensées queer nous donnent des outils critique d’un régime politique patriarcal donc capitaliste.

Le mot technologie est à double sens : à la fois j’en parle dans un sens très courant (smartphones, ordinateurs, écrans) et à la fois dans son sens plus large. La technologie selon le dictionnaire c’est un « ensemble de termes techniques propres aux arts, sciences, métiers » donc disons la manière de sophistiquer, de travailler quelque chose avec des techniques propres.

La technologie ne se passe pas d’outils. Ces outils sont une médiation, ils sont donc un agent de la distance entre le corps et la production du corps. Disons, dans la question du plaisir entre le corps et l’orgasme par exemple, est-ce qu’il y a distance parce qu’il y a outil ? Lorsque je mets un vibromasseur à l’intérieur de moi-même, où se situe ma jouissance ? Est-ce que chaque orgasme est une distance d’avec son corps ? Un mouvement en dehors de soi ? Ne dit-on pas sortir de son corps ?

On peut se demander lorsque l’on jouit, si on jouit dans son corps organique – par-là, j’entends un corps restreint aux limites de sa peau – ou dans l’objet, ou à la périphérie de son corps pour reprendre une belle expression de Catherine Malabou, ou dans un espace imaginaire de fantasme. Et peut-on, justement, délimiter une frontière si claire entre les objets et notre corps, est-ce que mon corps s’arrête là où ma peau s’arrête ? Quelle est la place de ce qui est autre et inorganique, dans notre vision du corps ?

Et si organique et inorganique sont liés, si mon écran devient un peu du moi, dans le cadre par exemple de Second Life [1] : mon avatar peut coucher avec quelqu’un dans l’interface. Mon avatar est-ce du moi ? Et surtout, est-ce que si mon corps s’étend à mon écran, si cet avatar, est une prothèse sexuelle de ma jouissance, alors est-ce que la notion de présence est encore à prendre au sérieux ?

Pour interroger ces frontières entre distance – présence – jouissance et corps et technologies, nous allons commencer par étudier le rapport patriarcal à la technologie, c’est-à-dire en quoi nos corps sont produits par un système idéologique, ensuite comment cette technologie patriarcale lie plaisir masculin et technologie à travers l’exemple de Playboy, et jouissance féminine et médecine à travers l’histoire du vibromasseur. Nous nous intéresserons ensuite au gode comme technologie émancipatrice, puis nous verrons ce que la numérisation sexuelle nous dit de la jouissance.

Technologie patriarcale

**1.1 Technologie du genre

La pensée queer permet de penser contre la tradition philosophique occidentale qui, de la métaphysique jusqu’à la phénoménologie, a toujours pensé le corps comme nature et comme origine : pour Butler, pour Haraway, pour Preciado, le corps est une construction produite par imitation, par performance, par éducation, par dressage, par discipline, par incitation, bref, par tout un ensemble de technologies sociales qui le façonnent.

Nos corps sont construits, par des opérations de langages, de médecine, de structure, nos corps sont construits d’instruments prothétiques, du téléphone, à l’ordinateur, à l’écran, nos écrans sont des prothèses de nos yeux, nos habits sont les prothèses d’une représentation de nous-même. Par exemple, comment avec le corps que j’ai, je me construis contre ou avec une certaine image de la femme : c’est à dire, je vais être une meuf bandante dans un régime hétérosexuel, et pour cela je vais mettre en place tout un tas de technologies de maquillage, de régime, d’épilation. Et puis, j’en aurais marre et je changerais de stratégie de corps. Avoir une stratégie de corps, c’est avoir des techniques pour incorporer, et incarner ces stratégies. Nos corps sont une constante surface de représentation d’un placement par rapport à cette ontologie sexuelle qui se présente comme naturelle. Cette ontologie binaire, qui définit, selon Haraway, une politique, car « toute ontologie définit une politique ».

Ce binarisme présenté comme de la nature est un découpage politique du monde, qui justifie des dominations masculines, racistes et capitalistes. S’il est naturel que les hommes aient plus de désir sexuel que les femmes, alors il est naturel qu’ils cherchent constamment à les attaquer sexuellement. S’il y a un instinct maternel alors c’est normal qu’une femme s’occupe de ses enfants.

Paul B. Preciado parle d’un codage des organes par un cadre social qui leur assignent une certaine fonction. Il n’y a pas dans un premier temps une réalité biologique et ensuite une sophistication technologique qui les dénaturerait.

Dans le Manifeste contrasexuel [2], il écrit, « Les organes sexuels n’existent pas en tant que tel. Les organes que nous reconnaissons comme naturellement sexuels sont déjà le produit d’une technologie sophistiquée qui prescrit le contexte dans lequel les organes acquièrent leur signification (relations sexuelles) et sont utilisés proprement et conformément à leur nature (relations hétérosexuelles) »

Le terme de technologie est un vaste champ qui, pour Preciado, inclut beaucoup d’opérations sur le corps, et parfois ce terme paraît très extensif. Technologie seraient un dérivé du mot opération mais une opération technique. C’est une expression qui se revendique justement en opposition à la nature, ce n’est donc pas étonnant que ce ne soit pas « technique » de corps, ou « construction » mais bien technologie car la technologie connote l’artefact, et inclut un certain degré de scientificité.

Le sujet sexuel est donc en-gendré [en-gendered] – comme le dit Haraway dans le Cyborg manifesto [3].

Cet engendrement (le jeu de mot ne marche plus) fait de nos corps des amalgames problématiques et agencés.

Elle dit :

« La fin du XXe siècle, notre époque, ce temps mythique est arrivé et nous ne sommes que chimères, hybrides de machines et d’organismes théorisés puis fabriqués ; en bref, des cyborgs. »

Si le sexe est une technologie, qu’est-ce que la technologie – ici entendu dans un sens commun : écran, outils, machines- dit des sexes ?

Et quels rapports de pouvoir sont maintenus ou déjoués par la technologie ?

Les féministes parlent de la construction de leur corps, comme si le corps masculin était naturel, le patriarcat naturalise les femmes pour les assigner à devoir être avec les enfants… Car la technologie est le critère du colonisateur pour déterminer le degré de culture et de progrès atteint par ceux qu’il asservit, les femmes et les indigènes n’ont donc pas accès à la technologie et sont dépeint comme faisant partie de la « nature ». En cela ils deviennent des ressources à mater et exploiter.

En bref, dans la construction sociale et historique du patriarcat, un homme avec des prothèses technologiques est un homme augmenté, une femme avec des prothèses technologiques est un corps contrôlé.

Nous allons le voir à travers deux exemples de technologies : Playboy et le vibromasseur.

Car la masculinité est décrite en fonction de sa relation avec les appareils technologiques, l’outil le prolonge voire le remplace. On a fait des prothèses aux mutilés de guerre après 1918 pour les renvoyer à l’usine, pour reconstruire le corps et l’asservir à l’industrie. Le corps prolétaire masculin est un corps qui doit être apte à l’outil, au travail à la chaîne, quitte à le suppléer technologiquement pour que jamais, il ne défaille.

Le corps féminin lui est étranger à toute forme de sophistication instrumentale et se présente comme du sexe, et capable de reproduction : par exemple, les techniques d’éducation des enfants développées par les femmes ne sont pas considérées comme des techniques mais comme du sexe. Le corps féminin est décrit en fonction de sa disponibilité sexuelle, même si cette fameuse reproduction sexuelle confinée à la nature et aux corps des femmes est de fait, contaminée par des technologies culturelles (contraception ou avortement), mais tout de même le miracle naturel de l’enfantement, ouf ! Ça, ça reste de la nature Haraway, avec sa proposition politique du cyborg – dont on ne parlera pas – a cherché à heurter à bon escient la longue tradition technophobe de la culture féminine (« la technique, c’est une affaire d’hommes, excepté peut-être dans la sphère privée domestique électroménagère ») et du féminisme (« la technologie masculine a prouvé qu’elle était invasive et opprimante et l’un des outils de contrôle du corps des femmes par les hommes »).

**1.2 L’homme augmenté

Pour parler du rapport du corps masculin à la technologie, nous allons prendre un exemple de Paul B. Preciado issu de Pornotopie [4] qui reprend son travail de thèse en théorie de l’architecture. Continuant le travail de Foucault, Preciado analyse comment Hugh Heffner, créateur de Playboy, construit une nouvelle masculinité connectée à travers un éventail de technologies, qu’elles soient architecturales ou médiatiques. Preciado voit dans Heffner l’indice de l’invention dans les années 1950 d’une nouvelle ère qu’il appelle pharmaco-pornographique, c’est-à-dire un régime politique libéral post-industriel et global, dans lequel le sexe, la sexualité et le corps deviennent l’enjeu politique et économique principal. Ce terme prend la suite du mot « biopolitique » proposé par Michel Foucault désignant les systèmes de contrôle social du corps des individus. Il nomme des nouvelles formes de contrôle biochimiques et numériques ultraconnectés qui participent à la transformation contemporaine des processus de subjectivation, comme le travail immatériel, espace post-domestique, régulation psychotropique de la subjectivité, gestion pharmacologique de la reproduction, production politico-sexuelle, cybersurveillance et consommation de l’intimité.

Les dispositifs pharmacopornographiques typiques sont des laboratoires étatiques miniaturisés (la pilule contraceptive, le Prozac, le Viagra, le Tepazepam, la Ritaline, etc.) qui ont la capacité de codifier, imiter, et répéter coercitivement des processus biologiques qui brouillent la frontière entre dispositif et vivant. La société occidentale décrite par Preciado est donc « habitée par des subjectivités toxico-pornographiques [qui se définissent] par la ou les substance(s) qui dominent leur métabolisme, par les prothèses cybernétiques qui leur permettent d’agir [et] par le type de désirs pharmacopornographiques qui orientent leur action ».

***a) Le cadre : le puritanisme, les pavillons, la guerre froide

Hugh Heffner est né en 1926, il lance Playboy en 1953 dans l’Amérique de l’après-guerre.

L’État, et l’armée, en temps de guerre avaient diffusé des photographies de femmes nues aux soldats, reproduites à grande échelle en tant que « soutien stratégique des troupes » selon la définition du gouvernement, prenant en charge les pratiques masturbatoires masculines hétérosexuelles des soldats. En temps de paix, des mêmes images sont condamnées car elles menacent la reconstruction de la famille. De soutien psychologique à pornographie.

C’est donc dans l’après-guerre que s’élabore la première définition légale de la pornographie liée explicitement aux nouvelles technologies de reproduction de l’image donc la photographie et leur acheminement, le courrier postal par chemin de fer ou voie aérienne. Le service du courrier fonctionnant comme un véritable réseau étatique de contrôle et la diffusion de l’information.

En 1952, c’est « Fight for America » de Mc Carthy et la guerre aux communistes. Dans un revirement paranoïaque et immunitaire, l’État retourne ses instruments d’espionnage, de sureté et de torture contre ses propres citoyens, en considérant le corps, le genre et la sexualité comme d’authentiques expressions de la fidélité nationale, c’est-à-dire les corps doivent être des corps hétérosexuels, blancs et capitalistes pour qu’on ne leur fasse pas la guerre en mettant tous les présumés homosexuels et communistes sur une liste rouge. La guerre froide a déplacé la confrontation de l’espace géographique de l’État-nation vers la surface glissante des corps.

L’Amérique de l’après-guerre, c’est l’Amérique puritaine donc, de pavillons de banlieue qui sont une traduction architecturale de cette redéfinition de la masculinité. Une Amérique de famille nucléaire, avec un homme, père de famille qui travaille et ramène l’argent au foyer. C’est ce contre quoi va se battre Hefner, en tentant de construire un nouvel homme, libéré sexuellement. Officiellement, c’est un homme de la libération sexuelle, mais avant tout masculiniste. Il a réussi à tenir en interview une idée « féministe » de lui-même, les femmes se libérant sexuellement à travers son empire, niant entièrement l’exploitation et la domination. Être une playmate c’est être disponible pour être un fantasme et un objet sexuel 24h sur 24, les playmates habitent chez leur patron et n’ont aucun espace privé. Le privé n’existe plus pour le lumpen prolétariat de l’empire du sexe, mais Hefner nie les conditions matérielles, et parle de libération sexuelle. Ce qu’il libère réellement, c’est des litres de sperme dans des salles de bain fermées de pavillons de banlieue, et ce qu’il met en place c’est le système de représentation du désir actuel et la colonisation du privé par le capitalisme.

***b) La technologie libèrera l’homme

Le projet politique d’Hefner c’était de construire un homme d’intérieur qui n’ait en aucun cas de caractéristiques féminines. Pour cela, Hefner remplace la naturalité de la femme (mère, femme au foyer) par une sophistication technologique. Par exemple, la cuisine du célibataire de Playboy n’est pas habitée par une femme qui serait la preuve d’une conjugalité enfermante pour la libido de l’homme Playboy, mais par tout un tas de machines, qui lui permettent de se faire à manger tout seul, sans rien faire qui le féminiserait. Dans le premier numéro de Playboy paraissent les plans architecturaux du penthouse de célibataire – dans un magazine érotique, publier de l’architecture, c’est osé, c’est dire à quel point le projet est politique, à quel point le magazine promeut une forme de vie) – où les appareils électroménagers sont détaillés, comme la machine à cuire des steaks. (Hefner construit un homme d’intérieur parce qu’il s’adresse à un public d’hommes urbains, sophistiqués, on imagine Mad Men, et à l’époque, la presse masculine est dominée par des magazines comme Chasse et Pêche, une masculinité des grands espaces. Les hommes d’Hefner sont carnassiers, ils mangent de la viande mais ils ne la chassent pas, ils la mangent en peignoir avec un appareil qui l’aura fait cuire pour eux.)

Bref, l’homme est sauvé, il peut être un homme d’intérieur, sans femme, et sans devoir s’abaisser à ces tâches. Hefner n’a peur de rien et va plus loin : l’homme « reconquiert » l’espace domestique dont il a été exproprié par les femmes, qui elles, défendent naturellement l’équation naturelle couple / famille. Reprenant la formule de Woolf, Une chambre à soi, Hefner se bat pour un nouvel espace intérieur masculin, pensé comme tour de contrôle. L’homme d’intérieur est pilote de son monde, il voit tout et il peut tout télécommander.

***c) La maison surveillée, l’intimité capitalisée

Hefner produit des magazines et des films pornographiques à destination des hommes, afin de les libérer sexuellement, c’est-à-dire célibataires et actifs sexuellement. Pour cela, Hefner a construit un empire délirant : sa mansion. Il n’en est pas sorti les 40 dernières années de sa vie, ayant à disposition des playmates, et pouvant diriger son empire capitaliste depuis son lit rond, en pyjama. Ce lit rond est entouré de moyens de communications avec l’extérieur (téléphone) mais aussi d’écrans de contrôle de la maison, maison qui produit en continu ses propres images sexuelles (shooting, tournage porno…) mais aussi de vidéosurveillance.

Hefner depuis son lit à connexions multimédias, peut savoir tout ce qui se passe dans la maison sans quitter ses quartiers privés. Le lit sert autant au contrôle d’un empire capitaliste qu’à la sexualité. Le lit n’est plus l’endroit du sommeil mais celui de la veille médiatique, le lit ne connaît pas la nuit, il ne dort jamais, il filme, il retransmet, il broadcast. Même quand l’occupant dort, les connexions le maintiennent en éveil dans le monde, dehors. Mais Hefner ne dort pas beaucoup, il prend beaucoup d’amphètes et de Pepsi. Son corps est tenu en éveil dans un lit qui ne dort pas. Le lit d’Hefner est une prothèse et le corps d’Hefner, présent partout par son regard mécanique, le corps d’Hefner c’est ce lit, il ne le quitte pas, et ce serait un découpage du réel bien étrange de se dire qu’il y a une différence ontologique entre le corps organique de Hugh Hefner et son lit.

La maison playboy est une machine de production d’information, de plaisir et de subjectivité, dont l’excitation sexuelle vient de ce rapport entre la maison privée et la technologie, donc entre distance et présence : être comme là, voir comme si on était là, tout en n’y étant pas.

Public et privé est une distinction qui n’a plus de sens : il reçoit depuis son lit, il diffuse ce qui se passe chez lui et il crée l’excitation sexuelle de ses lecteurs sur la dimension privée de ce qu’ils voient. On bande parce que c’est à la maison. Hefner retourne donc aussi la position de voyeur à celle d’exhibitionniste. Chacun peut se mettre à rêver à la capitalisation de son intimité, à la dimension excitante de sa propre intimité. Chacun se rêve en exhib et ça rapporte gros.

À une époque, il tentera de transformer des fêtes dans un salon fermé et hyper connecté en une émission de télévision. C’est le brouillage entre des espace très selects et pouvoir les diffuser à l’infini qui en jeu et pour cela, il utilise les technologies de pointe de l’époque. Ce qu’Hefner vend, c’est la masturbation sur le fantasme d’être in, il fait rêver, pas uniquement sur le corps des playmates, il fait rêver sur le cadre architectural qui contient ces corps féminins bandants. Il fait bander sur sa propre maison, qui pourtant reste inaccessible mais qu’il ne fait que diffuser. La présence est impossible mais on peut se branler sur la distance. C’est un rêve de contrôle absolu que réalise Hefner : les corps bandants en présence (ceux des playmates qui elles, dorment au dernier étage de la maison dans des dortoirs dignes d’un internat de jeunes filles) sont contrôlés par un œil à distance, remettant au goût du jour le fameux panopticon donc Foucault parle.

Hefner plaide pour une masculinité fabriquée, l’effet d’un ensemble de technologies de l’image et de l’information. La fiction qui correspond bien à celle du penthouse du play-boy, c’est celle de l’espion qui voit tout : on passe d’une vision masculine du soldat, (on se situe dans l’après-guerre) à celle de l’espion (on est en pleine guerre froide), et de la figure du mari à celle de l’amant. L’homme se sophistique, abandonnant sa virilité combattive pour une sophistication d’homme d’intérieur en peignoir de satin, à l’abri de l’extérieur, de la guerre froide. Il observe depuis ses écrans, et peut recevoir des playmates à domicile, sans pour autant devoir vivre une conjugalité. En ayant des relations sexuelles on crée de l’information, on crée du désir (photo ou films). La question est de savoir si l’on se met à baiser pour faire des images ou pour baiser.

Le plaisir masculin est d’observer sans être vu, et ce désir masturbatoire est créé (ou rendu possible) par cette maison super-connectée, super surveillée, par ce dispositif médiatique sans fin.

Cela change donc radicalement la représentation de la pin-up : Hefner a rendu désirables des femmes, prises dans des situations de quotidienneté, chez elles. Playboy met en scène des filles chez qui on va voir derrière les rideaux de douches, dans l’intimité, prises sur le fait, « une jeune fille se prépare à une soirée et met ses bas » Bref, Playboy s’autorise à mater dans l’espace domestique, de même qu’Hefner, de son lit peut épier chaque pièce de son manoir.

La plus paradigmatique de ces images est celle de la pin-up qui exhibe carrément une radio de son abdomen. Le dernier mur, celui de la peau, tombe. On publie l’intérieur même des corps, cela n’appartient plus au caché. Cette image témoigne d’une technologie de l’époque qui permet de tout voir, et l’excitation vient de cette omnipotence du regard.

Ce qu’effectue Hefner c’est qu’il transforme la girl next door en sex symbol : c’est-à-dire que les filles bien, les filles, comme votre voisine qui a un travail et qui est sérieuse, cette fille bien aime le sexe. Les playmates deviennent des agents anonymes de la re-sexualisation de la vie quotidienne. Si l’on se place du point de vue de l’homme, alors tout est à la portée de son désir, la fille d’à côté, pourrait vouloir me sucer, elle est disponible, et ce partant d’un « désir » car elle n’est pas une prostituée, c’est une fille prise par le capitalisme et la libération sexuelle : elle aime le cul.

« la girl next door est à l’économie pharmaco-pornographique de l’après-guerre ce qu’a été l’automobile au fordisme : le produit en série d’un processus de production de bio-capital ».

La distance entre travail, sexe, public et privé s’estompe. Playboy inaugure une pratique de travail qui est devenue courante aujourd’hui, et qui fait entrer de plein pied ce que l’on considérait comme l’espace privé (domestique, le corps, l’intime et la communication) dans un processus de production économique.

***d) Le support médiatique masturbatoire

Ce que Preciado appelle Pornotopie c’est la production d’un régime domestique orchestré et chorégraphié par des dispositifs techniques de surveillance et de reproduction audiovisuels. Intérieur post-domestique qui n’est plus défini par son caractère privé mais où les habitants sont conscients de leur double condition théâtrale : acteurs et spectateurs, voyeurs et exhibitionnistes.

Cette « surexposition » médiatique du manoir le décompose et le recompose autant qu’il le constitue. L’habitat est transformé en données et en information qui le fait, dans l’utopie cybernétique contemporaine, nous dit Preciado, ne posséder ni lieu fixe ni limites. Le lit de Hefner fonctionne pendant la guerre froide comme un espace de transition où se modélise le nouveau sujet prothétique utraconnecté de la modernité à venir. Le capitalisme de guerre mute en capitalisme de consommation et d’information qui place le plaisir, le corps et le sexe au centre de la gestion politique. Le corps et la sexualité, sortis de l’espace intime et soudain publics, sont eux aussi transformés en donnés et décorporalisés.

Le capitalisme place au centre la gestion du plaisir en créant un continuum entre plaisir et capital : c’est-à-dire que si Hefner travaille depuis son lit, et qu’il a une relation sexuelle depuis ce même lit, peut être que cette relation sexuelle pourra servir à nourrir son empire.

« Playboy a abordé cette différence en proposant la création d’une nouvelle enclave de vie : le penthouse totalement connecté aux nouvelles technologies de communication dont le nouveau producteur n’a pas besoin de sortir pour travailler ni pour faire l’amour – des activités qui, d’ailleurs, sont devenues indiscernables. » Le manoir est en réseau avec le club, le journal, et les émissions de télé : complexe médiatico immobilier capable de tisser un circuit de production : espace – sexe -image – capital à l’échelle globale. C’est le 1er bordel multimédia.

On peut voir la continuation de Playboy et du manoir dans Big Sister (Lol) un e-bordel à Prague où le client ne paie pas pour le service sexuel mais il accepte d’être filmé durant l’acte et retransmis sur Internet. Le client du service sexuel n’est donc pas celui qui le pratique, transformé en acteur mais celui qui le visionne. Comme il y a une déterritorialisation de l’espace même du bordel, les créateurs ont choisi Prague qui est moins cher que Los Angeles, desservi par des lignes low cost et qui a une importante population de travailleuses du sexe à moindre coût. Car l’espace même du bordel est dématérialisé. Ce qui est primordial pour le client c’est de pouvoir « tout voir à tout moment sans que rien ne lui soit caché ». Le plaisir provient donc pas du sexe mais du fait de regarder et d’être regardé. On délocalise le plaisir dans ses appareillages technologiques et panoptiques. L’acte sexuel se passe donc plutôt entre l’acteur qui prend du plaisir à être regardé et le visiteur internaute qui prend du plaisir à regarder, oblitérant ainsi le corps de la femme. Ce qui se passe entre eux est à la fois intime et public. Cela se passe dans le câble, le plaisir vient de cette notion de la connexion.

La jouissance se passe donc, non plus vraiment dans les corps eux-mêmes, mais dans la création de données, d’images de la jouissance. Le plaisir vient de ce que l’acte sexuel vaut et rapporte au-delà de lui-même. On peut souvent voir la jouissance, ou le plaisir sexuel comme une sortie de son corps, d’où la nécessité de penser la prothèse, de penser les périphéries du corps, ce qui le continue. Le plaisir sort du corps de l’homme pour se re-matérialiser en image et donc en valeur marchande.

Dans toute cette petite histoire, le plaisir du corps de la femme est absent : dans l’exemple du bordel de Prague, on voit bien que la seule qui est oblitérée de cet espace virtuel désirant, c’est la prostituée qui, fait son travail, en donnant, gratuitement d’une certaine manière son image, la sophistication technologique ne lui rapportant rien de plus.

On va faire maintenant un saut en arrière et revenir au 19ème siècle et à l’invention du vibromasseur.

**1.3 La femme contrôlée

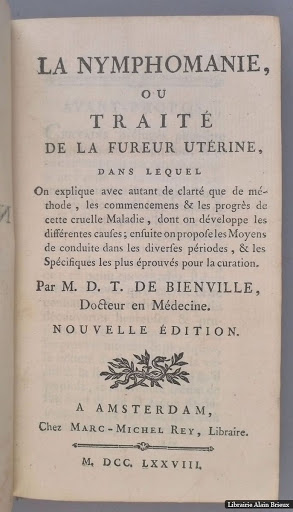

L’histoire entre technologie et corps de la femme est une histoire de contrôle et de répression, dont parle notamment Elsa Dorlin dans le chapitre Fureur et châtiments dans la matrice de la race dont la thèse est que la race a une histoire, qui renvoie à l’histoire de la différence sexuelle. Au XVIIe siècle, les discours médicaux conçoivent le corps des femmes comme un corps malade et l’affligent de mille maux : « suffocation de la matrice », « hystérie », « fureur utérine », etc. Le sain et le malsain justifient efficacement l’inégalité des sexes et fonctionnent comme des catégories de pouvoir.

Elsa Dorlin reprend Foucault et son histoire de la sexualité sur la notion de pouvoir, et de quels discours se mettent à modeler la sexualité. Je citerais aussi Preciado dans le Manifeste contrasexuel qui accorde crédit à la thèse de Rachel Maines dans Technologie de l’orgasme, thèse qui par la suite a été critiquée pour son manque de rigueur.

En 1771, M. Bienville écrit un traité sur la nymphomanie ou la fureur utérine. Selon lui, la composition de l’appareil génital féminin le rend sensible et excitable à tous les frottements. Or, la femme ne devrait pas, selon la médecine des humeurs, être chaude mais froide. Il faut refroidir la femme.

La fureur utérine est diagnostiquée au 18ème siècle, alors que l’hystérie pullule au 19ème siècle. Elsa Dorlin utilise la fureur utérine comme exemple de l’attouchement médical, là où Rachel Maines pose la naissance du vibromasseur dans le traitement de l’hystérie. Les deux maladies sont décrites de manière assez similaire. Le mot hystérie vient lui-même du mot utérus, l’hystérie est « ce qui relève de l’utérus ».

Au 18ème, la sexualité devient un des caractères distinctifs des individus notamment parce qu’on la médicalise, comme l’explique Foucault dans l’histoire de la sexualité. Et parce que la sexualité est médicalisée, le pouvoir médical, d’une certaine manière se sexualise et dramatise les moments troubles : on l’autorise à frôler les corps, les caresser des yeux, électriser des surfaces.

La maladie transforme les femmes en bêtes de sexe. Cette sensualisation du pouvoir est perceptible chez les médecins de femmes. Le discours médical du 18ème siècle sur les femmes est un mélange d’excitation du corps féminin et une codification sexuelle liée au genre et au sexe, qui s’oppose à toute une série de pratique jugées contre nature (comme la sodomie qui ne correspond à aucune fonction reproductive, l’anus étant exclu de la sexualité). On doit concentrer les femmes sur leur conjugalité. On scrute les sexualités hérétiques dans les manuels qui s’incarnent ensuite en types pathologiques. Il ne s’agit pas de les réprimer mais comme le dit Foucault « de les faire fructifier en autant de points de pouvoir sur les corps ».

La bonne santé prédispose à la fureur utérine, c’est donc une maladie des femmes du peuple (prostituées, paysannes, domestiques) qui ne s’enferment pas dans des robes à baleines, et qui ne correspondent à l’image de la féminité diaphane bourgeoise. Elle est caractérisée par une excitabilité jugée trop grande des femmes.

Pour la calmer, le traitement conseillé est la vibrothérapie : galop de cheval, violon, voiture, mais aussi attouchements par le médecin, jusqu’au paroxysme (orgasme) qui calme la malade. (On peut aussi pratiquer l’hydrothérapie, qui rendra la douche toujours suspecte, et ce bien longtemps).

Mais pour guérir la fureur rien n’est plus efficace que le mariage nous dit Bienville car « seul lui guérit la nymphomanie, surtout quand elle a pris sa source dans une violente passion pour l’objet qu’il est enfin permis de posséder ». Le meilleur traitement, c’est le coït, le pénis est la meilleure guérison.

Les femmes sont donc malades de leur désir : elles désirent bien trop de pénis, et pour cela, il faut soit les marier, et si on ne peut pas encore les marier, alors on va les caresser.

C’est long pour les médecins, mais et la masturbation et l’homosexualité sont considérées comme des causes aggravantes à la nymphomanie, et contre-nature, ce qui rend les attouchements fait par le prolétariat de la médecine, c’est à dire les infirmières, proscrits. Dans le détail de ces sophistications médicales et morales, il y a quelque chose de presque comique.

Le système médical masculin, se voit dans une position délicate qui est de déterminer un seuil : une femme doit désirer des pénis, c’est bien là le propre de l’hétérosexualité mais elle ne doit pas avoir trop de désir sexuel, pas trop d’excitation, surtout si l’objet n’est pas masculin (la masturbation est solitaire). Un désir sexuel qui n’ait pas pour objet le pénis et / ou la reproduction est pathologique.

Bref, l’idée de devoir calmer la fureur en provoquant médicalement des orgasmes à la patiente et ce, sans pouvoir le faire faire aux infirmières est un sujet sulfureux pour toute la communauté médicale, comme en témoigne ce court extrait d’un médecin, Virey :

« je pourrais parler de plusieurs évènements justifiés par l’expérience, qui mettent fin à la fureur utérine mais comme ils sont d’une nature à ne point être exposés avec décence aux yeux du lecteur, on me permettra de les passer sous silence ».

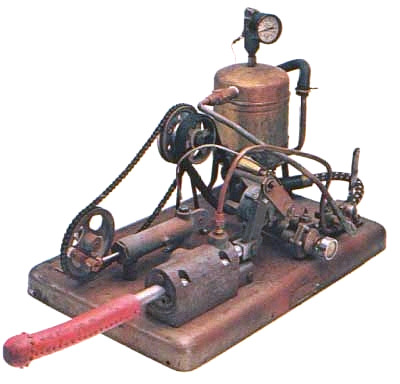

Au 19ème avec le traitement de l’hystérie, le toucher devient un problème : les massages pelviens mettent trop de temps et on cherche à tenir à distance l’utérus et le sexe féminin des mains des médecins. L’objet devient donc une médiation pour répondre à la question qui occupe les médecins : comment provoquer un orgasme dans un corps féminin en un minimum de temps et avec un maximum d’efficacité et sans toucher ?

Le vibromasseur est donc le meilleur remède après des tentatives avec des chaises, des bâtons, des tables,

des douches…

En 1883, le docteur Joseph Mortimer Granville invente un appareil thérapeutique appelé marteau de Granville ou percuteur ou vibromasseur qui est destiné à lutter contre les douleurs musculaires. Il a été détourné de son usage par d’autres médecins, qui s’en servent pour masturber leurs patientes.

Puis, apparaît le Weiss entre 1870-90 que Charcot à La Salpêtrière, utilise.

À l’exposition universelle de Paris un grand nombre d’appareils sera exposé, mais ils sont encore trop encombrants pour un usage domestique.

L’Electro massage, ou machine de (John) Butler sera commercialisé d’abord dans un but médical puis dans un but domestique. Disons, pour rire qu’en tant que technologie domestique de la production de plaisir le vibromasseur contemporain descend de la machine de Butler.

Avec la vente par correspondance dans les années 10, on peut le diffuser, à titre de « petit appareil électroménager à usage personnel ». Les publicités de l’époque, quoique subtiles, révèlent son usage réel, même si toutes les femmes en photographie se frottent la joue d’un air sérieux avec. Une publicité trouvée dans la revue Women’s Home Companion en 1910 promet « à chaque femme la quintessence de la jeunesse éternelle ». Une autre affirme : « Grâce à lui, vous sentirez palpiter en vous tous les plaisirs de la jeunesse. »

L’hystérie a des symptômes proches d’une autre maladie qui donnera lieu à d’autres technologies : la maladie masturbatoire. La masturbation se pathologise en raison de théories énergétiques du corps (cf Manifeste contra-sexuel). Le plaisir est un sous-produit d’un système énergétique global, l’énergie du corps doit être utilisée pour le travail ou l’activité sexuelle dédiée à la procréation donc la masturbation est une perte d’énergie (qui peut amener à des formes de dépression). La différence avec la condamnation morale historique de la masturbation depuis la Renaissance par l’église, puis sa pathologisation, c’est qu’au 19ème, elle peut être réprimée technologiquement par toute une série d’appareil, que je ne vous décrirais pas mais qui s’apparentent clairement à de la torture, de la ceinture de chasteté à des appareils affreux qui doivent empêcher tout frottements produits par Kellogs et Graham. Tout l’enjeu de ses appareils est d’éviter la connexion main / parties génitales, c’est la connexion interdite.

Kellogs et Graham ont aussi percé dans les céréales et ce n’est pas un hasard, selon moi, s’ils mettent au centre de leur activité le petit déjeuner familial-patriarcal. Avec cette opposition petit-déjeuner / masturbation, c’est un système politique qui s’exprime.

D’un côté, avec la masturbation, la jouissance est une perte d’énergie, de l’autre, avec l’hystérie on doit provoquer l’orgasme à l’aide d’un appareillage technologique. Ce qui est sûr c’est que l’orgasme féminin est paradoxal. Le vibromasseur est donc une technologie efficace de répression et de production d’orgasme qui vont, quoi qu’il en soit dans le sens d’une gestion de la sexualité féminine.

L’usage des vibromasseurs à la maison reste un tabou, car les femmes qui l’utilisent ont peur d’être frigides aux hommes, d’être vues comme des masturbatrices. On pourrait se demander si c’est que dans ces cas, le plaisir qui est recherché est non-hétérosexuel, ou du moins échappe à la conjugalité parce qu’elle se branche sur la machine. Les crises hystériques sont une des maladies les plus fréquentes, on parle de pandémie à l’époque. Une pandémie du corps de la femme qui se refuse à l’hétérosexualité, dans ce qu’elle organise de la sexualité (la femme est disponible mais ne décide pas de son propre désir, si elle en a un par elle-même, elle est malade).

Le corps de la femme hystérique est un genre de machine capricieuse qui ne réagit pas aux stimuli de la pénétration hétérosexuelle et qui doit être connectée à l’appareil.

L’orgasme est donc le produit d’un double-bind, pharmakon, la maladie et la guérison : c’est à la fois le vice masturbatoire à combattre et la guérison hystérique, il doit être réprimé par la force des appareils et doit être provoqué par des technologies de pointe. Ce qui est sûr, c’est que dans les deux cas, l’orgasme est représenté comme n’appartenant pas à la femme.

Le vibromasseur est donc un objet étrange : l’orgasme vient de la machine. On a créé une machine pour remplacer le meilleur traitement selon Bienville, c’est à dire le pénis. Mais dans la création de cette machine pour remplacer le pénis, il n’y a pas d’homme. C’est une machine qui d’un coup se détache de son origine imaginaire : l’homme et son pénis qui soignerait la femme atteinte de fureur, ou la femme récalcitrante aux stimuli hétérosexuels. Et contrairement au pénis, la machine ne faillit jamais.

Lorsque Preciado écrit « L’orgasme vient de la machine. La femme connectée est la machine qui jouit. », ce n’est pas que la machine jouit pour moi. C’est que je deviens la machine, je suis une machine à orgasmes. Il y a une mécanisation du plaisir, mécanisation qui parfois paraît magique : comment ça peut marcher à tous les coups ? Ce plaisir mécanique est sans faille. L’objet prend mon corps, mon vagin se mécanise, c’est à dire, il n’est plus pris dans un monde imaginaire, par exemple, celui de l’hétérosexualité. Il n’est pas dans un monde imaginaire, non, il ne fait que répondre à un signal électrique, et il jouit de ce signal. Ou alors, s’il est pris dans un monde imaginaire, c’est justement un monde de l’hybridation entre mon corps et la machine, qui ne font qu’un, un monde sans faille.

La machine pourrait ne jamais s’arrêter, le corps devient une machine à orgasme. Le déplacement qui s’opère, n’est pas, comme avec le gode, un déplacement de genre. C’est une hybridation entre inanimé et animé. Mon corps n’est plus un corps, et l’objet de mon plaisir est cette machine, ce bruit de machine qui ne s’arrêtera seulement quand mon corps n’en pourra plus. Mon corps jouit de la machine, sa seule limite étant, contrairement à la machine qui s’arrête quand elle n’a plus de piles, que ça ne peut pas durer indéfiniment. Peut-être ce qui met fin à cette hybridation merveilleuse entre sexe et vibromasseur, c’est la limite. La limite de ce qu’un corps peut supporter, de quelle dose de plaisir. C’est dans cette notion de limite que se redessine une différence entre mon corps et l’objet.

La force de la technologie et des discours sur le sexe, est qu’elle ne réprime pas mais qu’elle construit un certain type de désir. On ne peut se targuer d’être indifférent au plaisir technologique. La technologie du sexe crée des énoncés de vérités sur nos désirs. Elle les modifie, les assouvit.

La technique est un micro pouvoir artificiel et productif selon Foucault relu par Preciado, qui n’opère pas de haut en bas mais circule à tous les niveaux de la société (niveau abstrait de l’état à celui de la corporalité) Le contrôle de la sexualité n’est pas l’interdiction de certaines pratiques mais la production de différents désirs et plaisir qui ont l’air de dériver de prédisposition naturelles (hétérosexualité…) qui seront ultimement réifiées et objectifiées comme des identités sexuelles.

Les techniques disciplinaires de la sexualité ne sont pas un mécanisme répressif mais des structures « re » productrice et techniques de désir et de plaisir qui génèrent les sujets du savoir.

Pour Haraway, la force avec laquelle de discours féministe a désigné le corps féminin comme produit de l’histoire politique et non d’une naturalité est une des grandes ruptures épistémologiques du 20ème siècle. Mais pour nombre de féministes des années 70-80, plutôt anti-tech, la technologie renvoie à un ensemble de techniques qui objectifient et contrôlent leur corps. Il faut donc se libérer du pouvoir coercitif des mâles et de la technologie, ce qui aboutit à une re-naturalisation : une réduction et diabolisation des technologies de sexe, le corps des femmes doit redevenir purement naturel et le pouvoir dominateur des hommes est transformé en techniques de contrôle et de possession technologique sur ce qui serait la capacité la plus essentielle des femmes : la reproduction. Toute forme de technologie est assimilée au patriarcat et la femme est donc repoussée vers un essentialisme reproducteur.

Il y a un échec du féminisme institutionnel à concevoir les technologies comme sites de résistance. Il faudra attendre le queer et les mouvements trans, où la modification du corps devient une lutte politique pour que la technologie ne soit pas un mal absolu, mais à voir en quoi, vouloir s’en abstraire est vain.

« Si le corps est une technologie, alors il faut l’adapter pour construire son propre corps, son propre sexe. »

Le terme adapter est utilisé par Preciado et nous pourrions y voir un terme économique : l’adaptabilité néo-libérale. À réfléchir.

Nous allons voir en quoi le gode est une tentative de désaffectation des organes sexuels tel qu’ils apparaissent comme naturel dans l’hétérosexualité : un bon vieux missionnaire avec un vagin qui s’ouvre et un pénis qui pénètre. La jouissance est déplacée de deux manières : notre propre corps n’est pas forcément familier, il ne nous apparaît pas comme évident, ou donné. Mais il y a besoin de distance, de la médiation d’un outil pour que justement, il puisse apparaître dans toute son étrangeté. Le gode est un outil de l’étrangeté, qui fait trembler le mythe de la présence à soi. Dans cet autre qu’est le gode, dans la distance étrange d’être soi-même un corps, il peut remettre en question les frontières de nous-mêmes.

2. Le gode, l’impur dans la baise

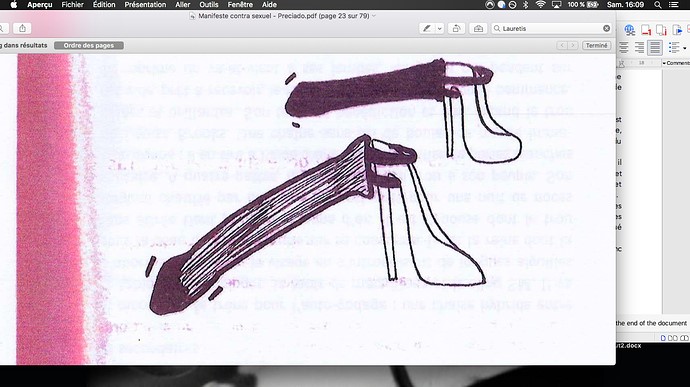

Paru en 2000, tout d’abord en français, le Manifeste contra sexuel est un des premiers textes connus de Paul B. Preciado. Il voit dans la structure sociale un contrat social hétérocentriste, qui comprend notamment un découpage du corps selon des zones de pouvoir dans la sexualité : le pénis, et le vagin pour recevoir le pénis, ces « performances normatives qui s’imposent dans le corps comme des vérités biologiques ».

Preciado cherche à remplacer ce contrat social hétéro par un contrat social contra-sexuel, qui est « une théorie du corps, qui se trouve en dehors de l’opposition entre masculin et féminin entre mâle et femelle entre hétérosexuel et homosexuel. Il définit la sexualité comme une technologie et considère les différents éléments du système de sexe et de genre (…) tout comme ses pratiques et ses identités sexuelles ». La contra-sexualité se donne pour objet d’étude les transformations technologiques des corps sexués et genderisés.

Contra c’est le contrat et aussi ce qui est contre. Soit tout contre la sexualité, soit contre une sexualité hétéro. La société contra sexuelle favorise le développement de tous les savoirs et de toutes les technologies qui vont dans le sens d’une transformation radicale des corps et d’une interruption de l’histoire de l’humanité en tant que source d’oppression généralisée et cela par une pédagogie sexuelle high-tech afin de maximiser les surfaces érotiques, de diversifier et d’améliorer les pratiques contra-sexuelles. C’est donc l’érotisation du corps contre l’architecture érotique des corps hétérosexuels présentée comme la seule possible.

Dans le livre il y a des propositions de contrat, pour les différents membres de la société contra-sexuel. Dans ces contrats, on renonce à son identité sexuelle, renonçant à toute idée naturaliste d’eux même, et le contrat ne se rapporte qu’à l’acte lui-même.

Preciado cherche à créer une nouvelle géographie du corps grâce à l’anus, et au gode. Chaque partie du corps peut-être un gode, mais c’est aussi le gode tel qu’on le pratique, c’est à dire du caoutchouc. Le gode oscille constamment entre une figure mythique de déplacement des zones de plaisir, donc ma main peut—être un gode pour le cul de X, mais aussi le gode en tant qu’objet détaché de mon corps et ayant cette étrangeté dont nous parlions. J’en parle ici, plutôt comme de l’objet millénaire devenu objet-caoutchouc.

Parce que les stéréotypes de genres sont abolis, le nouveau centre universel contra-sexuel devient l’anus. Le fist-fucking est une des hautes technologies de la contra-sexualité, car dans l’architecture corporelle politique, il y a un oubli de l’anus : parce que c’est une zone sans différence sexuelle, et une zone de refabrication du corps en tant que contra-sexuel. Il est abandonné de l’hétérosexualité comme n’étant ni une zone de romantisme ni un organe de reproduction.

Tout le délire autour des contrats politiquement pose un problème. On peut dire que cela vient clairement d’une culture du SM, où les comportements sexuels sont réglés par contrats. Cette idée du contrat, même si elle se rattache à un imaginaire social-démocrate gênant, est une première réponse à notre problème de la présence, du donné, ou de la spontanéité supposée du corps : avec un contrat, on détermine son désir comme ne découlant pas des corps en présence qui le trouvent ou qui le décident, c’est quelque chose de déterminé à l’avance. Le contrat est fait dans la distance des corps pour ensuite se rassembler et trouver du plaisir dans son exécution.

**1. Dénaturaliser le pénis, dénaturaliser le plaisir

Quelle est la logique du gode ? Est-ce une parodie ironique ou une répétition grossière de pénis, ou ni l’un ni l’autre ? Est-ce une rémanence de l’ordre patriarcale ? Et en quoi la baise avec un gode n’est pas hétérosexuelle ?

Dans beaucoup de discours lesbiens et féministes des années 80, le gode est mal vu : ce serait un objet qui recentrerait la sexualité lesbienne autour du phallus. Dorothy Allison parle très bien de sa honte du gode auprès des féministes avec lesquelles elle s’organise, notamment dans Peau.

Ce serait à la fois du phallocentrisme et la projection du désir des hommes dans la sexualité lesbienne, car ça répond unilatéralement à la question : mais comment les lesbiennes baisent sans pénis ?

Mais le fait d’avoir sorti du corps, sous forme de gode, l’organe qui institue le corps masculin doit être compris comme un acte structural et historique décisif dans le processus de déconstruction de l’hétérosexualité comme nature.

L’invention du gode, c’est la fin du pénis comme source de la différence sexuelle.

« Si le pénis est à la sexualité ce que dieu est à la nature, le gode rend effectif la mort de dieu annoncée par Nietzsche dans le domaine de la sexualité ».

Mais qu’est-ce que nous dit le gode que le féminisme ne nous dit peu ? La dénaturalisation féministe du genre initié par Beauvoir : on ne nait pas femme on le devient échoue en ne procédant à la pareille pour les hommes. La femme est construite, mais l’homme et son pénis serait naturel. Et si la grande question du féministe a toujours été : est-ce qu’une femme existe, elle n’a jamais été est ce qu’un homme existe ? Le gode vient offrir une réplique au pénis. On ne naît pas homme.

Le gode vient dénier l’authenticité du pénis car il est une réplique de forme, de taille de pénis, mais il est détaché du corps masculin. Et il en reste toujours extérieur, qu’il s’ajoute ou se substitue au sexe, il est en dehors du corps organique. Il peut se rapprocher tant qu’il veut de l’original, il ne sera jamais l’original, il est duplicable à l’infini. Des milliers et des milliers de bites à vendre. Et dans cette distance qu’il ne comblera jamais, il dresse le pénis contre sa naturalité.

Avoir un pénis, c’est être maître dans l’hétérosexualité. Mais en avoir deux, c’est une monstruosité, et quel est le gode, et quel est le vrai pénis, lorsqu’ils sont deux ? Et ne pas avoir de pénis, et d’un coup avoir un gode, cela rend monstrueuse cette femme naturelle faite pour recevoir.

Parce qu’il est étranger à l’organe, et qu’il restera toujours une copie, le gode détourne le sexe de son origine authentique. Le gode produit une technologie sexuelle du pénis, au risque de se substituer au pénis, qui est pointé non plus comme masculinité authentique mais comme technologie de genre. Le pénis doit trembler devant le gode, car finalement, les pénis ne sont rien de plus que des godes, sauf qu’on ne peut pas les acheter. Le gode dit que le pénis comme sexe est un mensonge, dans cette distance d’avoir l’original qui ne sera jamais comblée.

Et c’est cette distance qui est fondamentale dans l’utilisation du gode : on n’utilise pas un pénis, on ne veut pas utiliser un pénis, ce que l’on veut utiliser c’est un gode car il est fondamentalement autre chose dans la production de sens.

Le gode produit non pas du même mais de la différence, il génère la différence mais il ne s’identifie pas à elle parce qu’il n’est pas une essence, il ne fait que trahir et parodier la vérité de l’hétérosexualité.

Le gode est un objet mobile, qui n’a pas vocation à faire croire qu’il est un pénis (les godes ont cette force de la réplication un peu cheap qui est forte parce qu’elle est cheap. Par exemple, la question des veines sur les godes. Les veines en caoutchouc sont étranges, on se demande si on doit y croire, c’est comme si l’objet devenait se déguiser en organique.)

Grâce à cette mobilité, parce qu’il s’accroche au corps pour un temps, parce qu’il devient organe, le gode joue un rôle de limite mouvante car il renvoie à l’impossibilité de délimiter un contexte : il remet en question la possibilité de considérer le corps comme contexte propre de la sexualité. Il remet en question l’idée selon laquelle le corps masculin est le contexte naturel de la prothèse du pénis.

Et par là même, il restructure ce que l’on entend par organe : il devient organe, il désorganise (dés-organise) les pénis et vagin, se substitue, et se substitue dans une différence. Le plaisir n’est plus dans les organes organiques, il est dans cet écart, dans ce déplacement des frontières du corps effectué par le gode.

On parlait de déterritorialisation du plaisir et de la cartographie hétérosexuelle, le gode vient donc comme une forme nomade et mobile du désir, il peut aller partout, et décentrer les zones de plaisir. D’ailleurs, pour celle ou celui qui porte un gode, le plaisir vient du gode, pas du corps.

Le corps devient une superficie, un terrain de déplacement et d’emplacement du gode.

**2. L’étranger dans la baise

Lorsqu’on baise avec un gode, il y a un certain nombre de corps et une chose, ou un certain nombre de choses.

La prothèse (sexuelle) a un statut en lisière : elle signifie l’impossibilité de tracer des limites nettes entre le naturel et l’artificiel, entre le corps et la machine. En effet, elle appartient au corps vivant pour un temps mais résiste dans le même temps à son incorporation définitive : elle reste une prothèse.

On peut enfiler un gode, puis l’enlever, la prothèse est détachable, remplaçable. Même dans le cas des mutilés, le membre ajouté n’est jamais tout à fait le membre. On peut toujours changer de prothèse, même si c’est une jambe. La prothèse reste toujours à la limite du corps et ne fait pas semblant d’être du corps. Elle s’entretient donc comme objet, même lorsqu’elle est attachée au corps mais semble aussi douée de vie.

C’est cette distance, toujours maintenue entre le corps et la prothèse qui introduit une distance d’avec son propre corps, parce qu’il est en prise avec un objet qui le modifie, le rend plus étranger, et qui pourtant résiste à une incorporation, ce n’est pas un « nouveau corps », c’est un autre corps.

« Le gode, c’est donc l’étranger dans la baise. Le gode est l’impropre qui vient dénier la vérité du plaisir comme étant quelque chose qui s’originerait en moi. Le gode vient nier que le plaisir a lieu dans un organe qui m’appartient. Le gode est l’impropre, l’abject, en ce qu’il est un objet non organique. »

Grâce à l’étrangeté du gode, mon corps même devient possiblement étranger. Enfin, on peut affirmer que ce corps n’est pas inné, qu’il n’est pas familier. Avoir un corps, ça coule pas de source, et le gode nous dit, comme pour nous rassurer, « t’inquiètes pas, c’est bizarre ».

Avoir possiblement un phallus alors qu’on n’en possède pas habituellement, c’est se donner la possibilité de ne pas se reconnaître soi-même, c’est enfin nommer l’éléphant dans la pièce de : à quoi correspond ce corps ? Car ce corps, n’est jamais tout à fait moi, il est constamment autre, alien.

Le gode opère donc comme coupure d’avec le corps, il ne répond pas à un manque (manque de phallus), il déplace le supposé centre organique de production sexuelle dans un lieu externe du corps.

La coupure d’avec le corps opérée par le gode déplace des centres de significations (pénis- pénétration- chatte). Le gode trahit l’organe anatomique en termes d’excitation sexuelle en se déplaçant vers d’autres espaces de signification qui vont être resexualisés. N’importe quoi peut devenir gode, même un pénis. Ce qui fait du gode le gode, c’est ce rapport maintenu d’étrangeté, cette distance d’avec l’organe, et donc d’avec son propre corps.

Où se trouve le sexe d’un corps qui porte un gode ? Qui jouit ?

Le gode, dans sa déterritorialisation des zones érogènes hétérosexuelles du corps baisant, remet aussi en question les limites de la chair comme limites du corps. Le plaisir peut venir du gode lui-même, il ne se limite plus au corps organique, il étend le corps organique, sans se doter de vie, c’est une prothèse de jouissance. Mais lorsqu’on porte un gode, où se trouve le sexe organique de celui qui le porte ? Est-il toujours là en tant que sexe ? Dans cette hybridation, la frontière entre organique et inorganique tremble.

Car, la relation entre le corps et la machine n’est pas un simple assemblage de parties articulées pour accomplir une tâche. La relation entre corps et machine crée non pas une addition mais un rapport différent au corps. Peut-être dire une hybridation serait à la fois idéologique et faux, disons une : 1+1 n’est pas égal à 2. Mais pas non plus à 3. Disons que 1+1 reste 1+1.

3. Les sextoys connectés

Après cet historique de plusieurs types de sextoys, on assiste ces dernières années à un développement de sextoys connectés. Ceux-ci apparaissent comme une hybridation nouvelle entre corps organique, et machine reliée à un cloud. On relie nos corps à du soi-disant immatériel, on se traduit en données pour jouir, ou alors on jouit des données, ou alors on jouit de la traduction.

***a) Éjaculer des données, produire des images

Aujourd’hui, des hommes peuvent se masturber et ensuite publier leurs données, leur performance sur les réseaux sociaux grâce au SexFit, le bracelet connecté qui analyse les données. La masturbation est présentée, dans les pubs, comme un entraînement, on est revenu à un plaisir qui sert, je me masturbe comme je me purge. Un plaisir sportif, un plaisir de corps sain pour le capitalisme, ces corps qui se branlent comme ils font du crossfit, dans leur salon. La masturbation est entrée dans le domaine du bio (dans le sens des légumes bios de supermarché), du sain, du régime, du sport, de l’utile.

Ce que l’on produit en jouissant, ce n’est plus de la reproduction, du sperme ou du plaisir, c’est de la donnée. Hefner en mettant en place un bordel multimédia faisait jouir de l’image, du flux. Aujourd’hui on produit de la donnée personnalisée. Ce que l’on appelle le quantified self, la quantification de soi à travers des instruments de mesures technologiques, de la montre qui analyse le pouls, à la balance connectée, à l’application qui analyse le sommeil jusqu’aux sextoys connectés, définit ce nouveau rapport médicalisé et analytique à son propre corps : enfin, j’ai les outils pour être ma propre police.

Le corps devient un ensemble de données médicales, précises, de courbes et de schéma. De performances : en combien de temps ais-je joui ? Avec quelle image ? Peut-être un algorithme pourra déterminer que X aime jouir avec des images de montagnes, qu’il jouit plus vite avec des pornos gonzo ? Le rapport médical au corps se transfère envers un rapport auto-médiqué à son propre corps, Doctissimo pour soi, un Doctissimo interprétatif, à l’affût de l’anomalie du chiffre. On devient son propre analyste, son propre flic, et son propre champion du monde du sport. On peut exposer ses performances, partager ce dont nos corps sont capables. Spinoza dirait « ce qu’un corps peut ».

Si le capitalisme modèle et crée des désirs, le capitalisme connecté se nourrit littéralement de son caractère masturbatoire. 1/3 de la bande passante d’internet est utilisé par du porno. Et des casques de réalité virtuels branchés à des masturbateurs masculins permettent de mimer des gestes des actrices, afin d’être comme dans le film. Les films ne produisent plus vraiment des images fantasmatiques. La disparition de l’écran de projection au profit du corps dans l’espace, du être comme là. Dans ces deux dispositifs de visions, on voit bien que l’on entretient la distance, tandis que l’autre la comble. Cet espace entre le spectateur et l’écran, qui était le rapport premier à l’image : l’image c’est l’image, je ne peux pas être DANS l’image, je regarde l’image. Ça y est, je peux être dans l’image et bouger mon bassin en croyant y être.

Dans le 2ème chapitre de Testo Junkie, Preciado parle du caractère masturbatoire de la technologie, le capitalisme carbure à l’excitation générale, on branle le capital pour participer à ce qu’il appelle cette « grande éjaculation planétaire ».

Deux choses, je ne vais pas m’étendre parce que tout se révèle être extensif, et donc ces expressions paraîtront peut-être trop « expressions vides ». Mais ce dont il parle c’est de tout ce travail sexuel, de tout ce désir sexuel créé, et entretenu par le capitalisme : le travail sexuel est devenu le processus de subjectivation, et la possibilité de faire du sujet une réserve inépuisable d’éjaculation transformable en abstraction, en données numériques et en calcul.

Nous avons avec Hefner que la sexualité se transforme en image et que cette image est produite de la valeur et un empire masturbatoire masculin hégémonique. Je disais avec cette image de la pin-up qui montre sa radio que c’était idée qui devenait excitante que la technologie pouvait tout montrer et que c’est ce tout qui est excitant : aujourd’hui avec le vibromasseur Svakom Gaga qui est doté d’un appareil intégré, on peut « découvrir les parties les plus intimes de votre partenaire et sauvegardez les photos ou les vidéos sur votre smartphone ou votre ordinateur. Comprend un câble USB et CD ».

Je crois que c’est ce vibromasseur qui m’a donné envie de faire tout ça, parce que ça me casse la tête. Bien sûr, le plaisir ne se trouve pas du tout dans le moment même de se masturber. Le plaisir vient du fait de créer des images de soi, à l’intérieur, mais excitée. Et il n’y a plus aucune opération de métaphore : revivre ses orgasmes comme il est proposé de le faire, c’est voir de la chair qui bouge, c’est pas métaphorique. Je me demande ce qui se passerait si j’envoyais mon intérieur à quelqu’un en bluetooth. J’ai vu des vidéos d’une femme, qui teste le vibromasseur. On la voit se filmer en train de parler, mais autant Svagom Gaga a une caméra, il n’a pas de micro. Elle se filme, elle parle mais on ne l’entend pas, et à un moment, elle ouvre la bouche et filme l’intérieur de sa bouche comme si c’était un vagin. Puis, ça s’arrête. Et j’ai vu les dents et la glotte de cette femme. Une télévision russe a fait une démonstration de l’appareil : des gants en latex noirs manipulent l’objet. Puis, il pénètre sas relâche un vagin en caoutchouc : l’écran est scindé en deux : l’intérieur et les gants en latex qui manipulent le vagin. Le corps sans métaphore, encore une fois, c’est un corps médical. Finalement, les caméras sur qui filment l’intérieur des intestins et autres anus, ça fait longtemps. « The Closer you get, the more details you’ve got ». C’est finalement un travail de précision qu’on nous demande, une exploration scientifique de soi-même et sur laquelle on peut se branler. Bien sûr ça marche avec FaceTime. On peut donc plugger son vibro sur face time. Je ne sais pas ce que ça dit sur nos visages. J’imagine que ce n’est pas qu’un visage dit plus qu’un intestin, c’est qu’on a plus de clés interprétatives d’un visage. Le vagin depuis l’intérieur est un langage peu parlé, des images qu’il faut apprendre à analyser.

Nous disions que l’orgasme permettait de sortir de soi, de son corps, sûrement. Mais là on se regarde depuis l’intérieur sortir de soi. C’est une vision biologique, une preuve que tout se passe, bien dans le corps, que sinon on ne verrait rien. Or on doit voir quelque chose pour bien l’envoyer en bluetooth.

***b) CYBER SEX : L’interface s’efface

Dans les publicités pour les gode connectés, deux choses sont mises en avant :

la première étant la réduction du bruit mécanique liée à la technologie plus développée, donc une invisibilisation du mécanique. Comme je disais, ce qui me plaît dans le romasseur, c’est le bruit lui-même, le fait que justement, je sois en prise avec une machine. La machine veut se camoufler en tant que machine invisible. Contrairement aux combinaisons des années 90 où il était impossible d’oublier que ce qui se jouait c’était une pratique sexuelle à distance parce que les ordinateurs étaient grands, les gens branchés littéralement à des câbles, aujourd’hui on veut oublier l’interface. La distance était rendue visible par une installation bien trop complexe pour être commercialisée, aujourd’hui, la plupart des gode sont connectés sans que cela ne change grand-chose au tarif, ou à la pratique. Enfin c’est un plus, et cela peut s’oublier.

Le sexe à distance a commencé au milieu des années 90, et il était lié au monde de l’art, et du BDSM (https://vimeo.com/62553692)

C’était des installations extrêmement complexes, de combinaisons en latex, équipées de harnais électriques et de capteurs qui allaient avec la distance déjà présente dans le BDSM. Il y a mise en scène, on créé un monde pour ses désirs, on ne peut pas croire qu’on est en train faire autre chose que ça : au fond la mise en scène permet de ne pas mentir sur ce qui se joue.

En 2003, Second life fait son entrée sur le marché, et en 2006 sont lancés des vibromasseurs connectés en USB qui permettent d’avoir des sensations « réelles » depuis l’avatar.

Le cybersexe est un terme générique, induisant l’utilisation d’outils dans les pratiques sexuelles et incluant toutes les pratiques cybersexuelles.

Le cybersexe passif : (passive cybersex) consommation passive d’œuvres érotiques ou pornographiques véhiculées par des media. (magazines, BD, DVD, webzines...)

Le cybersexe interactif : (interactive cybersex) Consommation "semi-active" d’œuvres érotiques ou pornographiques ayant des caractéristiques interactives sommaires. (jeux vidéo, animations graphiques interactives, stimulations électro-mécaniques automatiques,FPS ) mais n’établissant pas de relation ni d’interaction avec un autre partenaire humain.

Le cybersexe connecté : (wired cybersex) Pratiques cybersexuelles mettant en relation des humains au travers d’un système technique. (téléphonie, informatique, mécanique, virtuel, réseaux sociaux, télédildonique)

Les dispositifs d’interactions cybersexuelles en réseau sont des systèmes relativement sommaires en termes de stimulation physique, essentiellement à base de vibration, ou stimulations électriques synchronisées avec des représentations en 3D temps réel.

Mais notre système cognitif réagit de façon très différente selon qu’ils sont en mode "automatique", activés uniquement par l’informatique, ou en mode "téléopérés" par un autre humain.

L’efficacité sensuelle des stimuli électriques et mécaniques est décuplée si nous savons que c’est un humain qui détermine l’intensité et le type de stimulations. Pour le cerveau, la "signification" du stimulus change, l’effet aussi. On jouit donc de l’autre caché. Ce n’est pas ce que la machine a d’autre qui excite, c’est l’humain à distance.

***c) Le contrôle à distance

La deuxième chose centrale dans les sextoys connectés, c’est le contrôle, via une application.

La publicité joue sur le « jeux coquins » de couples hétérosexuels qui peuvent mutuellement contrôler le plaisir de leur partenaire via l’application.

Le terme de contrôle à distance revient très souvent. Ce que l’on fait via cette application c’est contrôler la jouissance de l’autre, let on ne peut pas s’empêcher de penser à l’histoire du vibromasseur au début, c’est à dire des médecins qui contrôlent des orgasmes. Bien sûr, ce n’est pas « homme contrôle le plaisir de ta femme ». C’est « femme, tu peux contrôler le plaisir de ton homme ».

Je ne sais pas à quel moment, comme horizon désirable, le fait de contrôler le plaisir de quiconque est devenu un argument de vente. Quelle étrange manière de s’exciter de la domination, non pas en la jouant, mais en la rendant cool. Parce que oui, c’est super cool, c’est coquin même.

Aujourd’hui, donc, il y a une simultanéité possible de la jouissance malgré la distance par le biais d’une application. On peut se dire que cela ne change pas, on pouvait s’exciter avec des téléphones fixes. On n’a pas dû attendre les sextos pour se masturber en pensant à quelqu’un. Même si lors d’une correspondance érotique, selon la distance, il ne pouvait pas y avoir de simultanéité de l’acte de masturbation. Si ta lettre met trois mois à arriver, bon... De ce fait, l’effet produit dans le réel n’est pas ce qui m’échappe mais ce qui ne m’échappe pas. Avec mon téléphone, je n’ai de possibilité d’action que par ma voix, je peux donner des ordres, mais cela ne peut que m’échapper.

Dans le dispositif du contrôle via l’application, c’est la négation de la distance en tant que distance. On peut faire comme si on faisait l’amour, on peut faire comme si on jouissait ensemble. Je te déclenche, tu jouis, nous sommes en face-time. Que l’on soit face à face dans la fameuse présence, ou à travers l’application, on joue à la même chose. L’application s’excite de la distance en niant cette distance. On se dit que c’est comme si on était ensemble et tout est mis en place pour qu’on le croit.

La question du consentement se pose d’autant plus, que c’est un geste où l’on n’est pas confronté aux effets qu’il a directement dans le réel. J’appuie sur un bouton et cela déclenche des choses dans le corps de l’autre.

C’est un geste intrusif malgré la distance, pour compenser les kilomètres. Sur une des publicités pour ce sextoys, un couple qui est connecté à distance entre New-York et Londres, comme une image de ce capitalisme qui ne connaît plus la distance, et qui, de fait, peut en faire son nouveau régime politique. Dans des AirBnB, en FaceTime.

Nous avons des distances de sécurité dans le bus, mais nous ne connaissons plus la distance entre New-York et Londres pour avoir partagé un moment d’intimité sexuelle comme cela est dit sur la publicité.

Avec les sextoys connectés on mime la présence, on mime une relation sexuelle qui serait du même, on veut dans ce rapport technologique mimer l’être ensemble, mimer une sexualité hétérosexuelle basée sur le contrôle du corps de l’autre, dans la distance ou dans la présence. On triche avec les kilomètres.

On fait comme si c’était pareil, et c’est cette équivalence qui ne fait plus résonner dans ce objet technologique étranger sa fonction d’étrangeté mais qui veut plutôt le rendre familier.

La publicité propose même de sauver le couple de l’adultère : en mimant la présence, on sauve un ordre hétérosexuel. On a réencodé l’objet.

On assiste donc à une reterritorialisation d’une pratique sexuelle hétérosexuelle, alors même qu’elle est à distance. La question de la distance, n’est donc pas, comme nous l’avions compris une question de kilomètres, mais bien une question d’avoir de l’autre en soi, de déterritorialiser son propre plaisir.

Trahir la présence.

« On trahit les puissances fixes qui veulent nous retenir, les puissances établies de la terre. (…) Traître au monde des significations dominantes et de l’ordre établi. C’est très différent du tricheur : le tricheur lui, prétend s’emparer de propriétés fixes, ou conquérir un territoire, ou même instaurer un nouvel ordre. Le tricheur a beaucoup d’avenir mais pas de devenir ».

Dialogues, Gilles Deleuze et Claire Parnet

Ce que les sextoys peuvent nous permettre, c’est de trahir, trahir l’ordre genré du monde, trahir cette soi-disant familiarité que l’on devrait avoir avec notre corps, trahir une identité et donc une jouissance codifiée par un genre construit. L’objet est de l’autre en nous-même et pourrait permettre une plus grande distance, et dans cette distance c’est une naturalité des corps qui est mise à mal. Nous avons vu que certaines pratiques ne trahissent pas, mais trichent car elles miment la présence et réencodent le désir malgré la distance, les écrans, et tout ce qui fait que nous ne reconnaîtrions plus le jardin d’Eden.

Tricher, c’est mimer la présence.

Trahir c’est accepter qu’on ne sache pas ce que signifie sensiblement être en présence de son corps.

Par rapport à toutes ces nouvelles technologies de la jouissance, la question n’est pas de choisir d’être des cyborgs ou non. Nous sommes des cyborgs incorporant des prothèses cybernétiques et robotiques.

Mais les technologies ne sont pas des objets neutres, dans un paradis scientifique.

Toutes ces technologies (des systèmes high tech de la communication internet au baiser) sont des systèmes politiques qui viennent assurer la reproduction de structures socio-économiques précises. Pour Donna Haraway, les cyber technologies sont le résultat de structures de pouvoir autant qu’elles représentent un site de résistance, et un espace de réinvention de la fiction de la nature.

Mais comme le mouvement le plus sophistiqué de la technologie, c’est de se présenter elle-même comme nature, peut-être qu’un critère est justement de se méfier de ce qui se présente comme de la nature. De ce qui vendrait, car c’est une stratégie marketing, du plaisir comme « en vrai », là où on pourrait jouir de la distance à son propre corps dans ce qu’il ne nous appartient pas, et dans la distance à l’autre dans ce qu’il ne nous appartient pas non plus, et dans le fait que notre jouissance n’est jamais complètement nôtre, ni sienne et que c’est dans ce geste de trahison à la présence à nous-même, à la nature, qu’il peut y avoir des lignes de fuites.

« il y a toujours de la trahison dans une ligne de fuite ».

Deleuze

(Jenny Fer)

[1] Second Life (SL) est un métavers (ou univers virtuel) en 3D sorti en 2003 et gratuit. Ce logiciel permet à ses utilisateurs d’incarner des personnages virtuels dans un monde créé par les résidents eux-mêmes. Les utilisateurs peuvent concevoir le contenu du jeu : vêtements, bâtiments, objets, animations et sons, etc., ainsi qu’acquérir des parcelles de terrain dont ils obtiennent la jouissance en utilisant une monnaie virtuelle auprès de Linden Lab, la société qui édite le programme informatique open-source. Celle-ci gère la connexion et le rendu graphique de l’univers virtuel, et assure la maintenance du matériel requis pour l’hébergement des données. Ayant connu une grande médiatisation en 2003-2007 (d’où l’investissement de divers acteurs commerciaux et institutionnels pour y être représentés), l’univers connaît un franc déclin à partir de début septembre 2007, à la fois à cause de la crise des subprimes, qui affecte aussi les banques de Second Life2, et du fait que la plupart des investisseurs et clients ont déserté un espace virtuel (offre en ligne) considéré comme trop complexe et redondant3. Cependant, l’univers est pérenne, le nombre de connexions quotidiennes étant de l’ordre de 60 000 depuis le 1er janvier 20121.

[2] Manifeste contra-sexuel (trad. Sam/Marie-Hélène Bourcier), Diable Vauvert, 2011 (1re éd. 2000)

[3] Manifeste cyborg et autres essais. Sciences - Fictions - Féminismes, Anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Paris, éditions Exils, coll. « Essais », 2007.

[4] Pornotopie : "Playboy" et l’invention de la sexualité multimédia, Paris, Climats, 2011.

28 Juin 2020

« Dans cette addition de « je » incapables de former un « nous », la faiblesse devient une ressource politique et l’être victime un statut social porté en étendard. »

Pour une éthique transféministe des archives