« L’œil dévorera l’œil au point nul éternel »

(Roger Gilbert-Lecomte)

Présentation de Henrik Olesen

L’artiste dont il va être question ici n’est pas un outsider du monde de l’art : ni un jeune marginal, ni un vieil oublié. Né au Danemark en 1967, vivant aujourd’hui à Berlin, Henrik Olesen a fait son chemin. Il a exposé dans plusieurs des plus grands musées du monde et son nom est régulièrement à l’affiche d’expositions sur les questions homosexuelles [1]. Si je pense avoir à le « présenter » ici – aux lecteurs de Trou noir –, c’est au vu : 1) du fréquent désintérêt, voire de la méfiance des milieux militants pour l’art actuel ; 2) de ce que je considère comme un retard de la critique à l’endroit d’une œuvre dont la cohérence doit être recherchée, démontrée et discutée ; 3) de la rareté de cette œuvre en France. Les Parisiens ont pu visiter il y a trois ans, galerie Chantal Crousel, une bonne exposition de l’artiste, mais qui n’a pas eu de suite [2]. Les rétrospectives ont eu lieu à Bâle et à Malmö, en 2011, puis à Madrid, l’an dernier ; elles ne sont pas venues en France. Le centre Georges-Pompidou ne possède qu’une œuvre déjà assez ancienne (2007) et, à ce que je sais, ne la montre pas. Some Faggy Gestures, le livre tiré de l’« atlas » d’Olesen (Some Gay-Lesbian Artists and/or Artists Relevant to Homo-social Culture Born Between c. 1300-1870), a été coédité en 2008 par les Presses du réel, en anglais ; il est aujourd’hui épuisé.

Je partirai de cet atlas, qui a marqué les esprits. On y voit, collées sur panneaux noirs, quelques centaines de reproductions d’œuvres et de documents montrant les gestes, postures, pratiques, images, signes, échos attestés ou supposés d’une « culture homosociale » antérieure à la définition médicale de l’homosexualité (1871). Le projet était ambitieux, et peu importe ici pourquoi je trouve la forme finale décevante ; il suffit de constater que l’artiste n’a pas continué dans cette voie. Non seulement il a renoncé à produire de l’archive gay, mais son travail plastique ultérieur ne doit rien au matériel iconographique accumulé pour Some Faggy Gestures. Juste après la fin du travail sur l’atlas (vers 2007), Olesen a inauguré une trajectoire qui, parce qu’elle a fait œuvre (parce qu’elle a requalifié l’espace des objets), a montré les limites d’un art dit « postconceptuel » dont il était jusque-là un représentant exemplaire. Deux personnages ont patronné cette bifurcation : le poète Antonin Artaud (1896-1948) – celui des dernières années, occupé à « refaire corps » – et le mathématicien Alan Turing (1912-1954), pionnier génial de l’informatique et homosexuel réprimé par l’Angleterre de l’après-guerre. Entre 2007 et 2011, Olesen réalise un ensemble de travaux associant directement le « corps sans organes » du premier à la « machine universelle » du second.

L’installation Mr. Knife & Mrs. Fork, conçue au Studio Voltaire (à Londres) en 2009, marque sans doute le nouveau départ de Henrik Olesen. C’est en tout cas ce que suggère la récente rétrospective madrilène, où elle occupe la première salle. Mr. Knife & Mrs. Fork (titre pris chez l’écrivain surréaliste homosexuel René Crevel (1900-1935)) met d’ailleurs en scène un départ : la fuite d’un personnage abstrait – l’enfant-angle – hors de la famille nucléaire, hors du « triangle œdipien ». Le scénario psychogéométrique vient d’Antonin Artaud ; Olesen l’a trouvé tout interprété dans L’Anti-Œdipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari. L’idée plastique, elle, vient d’une frappante gravure reproduite dans Surveiller et punir et qui illustrait l’un des premiers traités français d’orthopédie au dix-huitième siècle. Le résultat est un féroce portrait de famille : les figures parentales, littéralement réduites à des tasseaux de bois dressés dans l’espace, sont comme les tuteurs abandonnés par l’enfant-branche tordu placé dans un angle de la salle d’exposition. Une suite de planches intitulée Papa-Mama-Ich-Maschine a accompagné et en partie expliqué l’installation : Mr. Knife & Mrs. Fork, avec son « livret », est un travail « apropos reproduction », à propos de la reproduction sexuelle, de la génération biologique, à laquelle il s’agit pour Olesen d’opposer un programme de « self-production » machinique qui passe lui-même par la reproduction technique (le texte est un montage de citations inscrites en surimpression sur les pages d’un grand quotidien britannique). L’« autoproduction » est une propriété du corps sans organes selon L’Anti-Œdipe ; elle désigne chez Olesen la construction du corps-machine poétique. Papa-Mama-Ich-Maschine est la lettre d’adieu de cet enfant-machine qu’est l’enfant-angle : un adieu aux parents et aux organes biologiques.

Une grosse chaussette blanche, un peu anachronique, est posée sur le sol au pied des figures-bâtons. L’artiste aime les hommes, et il a toujours su disséminer, dans une œuvre à bien des égards abstraite, les images ou traces poignantes du désordre postcoïtal.

Les premiers travaux autour d’Alan Turing précèdent de peu Mr. Knife & Mrs. Fork, et l’Anglais est resté jusqu’à aujourd’hui la figure clé d’une martyrologie artistique qui permet de compter Olesen parmi les artistes et poètes ayant construit un « mythe personnel » en rupture avec les schémas biographiques normatifs [3]. J’ajoute immédiatement que l’artiste ne se méfie pas seulement de la biographie, mais aussi d’une histoire patriarcale qui n’a retenu des formes de vie homosexuelles qu’une galerie de « génies victimisés », avec les effets subséquents d’héroïsation désexualisante [4]. Henrik Olesen pouvait faire avec Alan Turing ce qu’Antonin Artaud avait fait avec Gérard de Nerval et Vincent Van Gogh, ces « suicidés de la société » : il pouvait se donner une autre généalogie. Mais il fallait aussi inverser le « processus de désexualisation » historique, il fallait sexualiser la martyrologie, c’est-à-dire érotiser ce que l’artiste appelle la « position » de Turing, celle d’un « serviteur de la société » (« servant of society »), au service en l’occurrence de l’armée et du gouvernement britanniques. L’érotisme de la hiérarchie militaire vient alors colorer le martyre de Turing : « I AM, SIR, YOUR OBEDIENT SERVANT [5] ». Olesen est l’artiste qui, en reconsidérant la vie et l’œuvre d’Alan Turing, a repensé la martyrologie gay comme une contre-généalogie masochiste. Ce n’est pas une pétition de principe. Je vais essayer d’expliquer comment il a fait.

Le geste, de fait, est complexe et rigoureux. Le titre générique des œuvres sur Alan Turing est How Do I Make Myself a Body ?, en écho au chapitre de Mille plateaux intitulé « Comment se faire un corps sans organes ? » (Gilles Deleuze et Félix Guattari, 1980). L’ensemble est un portrait multiple de Turing en fantôme machinique : les superpositions photographiques disent la spectralité d’un être de « reproduction » (technique). Or, « MACHINES ARE SLAVES ». En bon deleuzien, Olesen a identifié la principale invention du mathématicien, le modèle logique appelé « machine de Turing », à la « machine désirante » masochiste supposée traverser tout « serviteur de la société » [6]. La machine de Turing est en effet l’esclave parfait, l’esclave « universel ». L’artiste la présente comme « un système virtuel, capable de simuler le comportement de n’importe quelle autre machine, y compris elle-même. Elle n’existe réellement que lorsqu’elle a une tâche spécifique à accomplir, et alors elle n’est plus elle-même, mais seulement ce qu’elle est en train de faire [7]. » C’est le trope théorique de l’imitation-simulation qui a mis Olesen sur la voie d’une autre reproduction, machinique et masochiste. On va voir en quoi l’œuvre de l’artiste est, comme le test de Turing, un « jeu de l’imitation » (imitation game) [8].

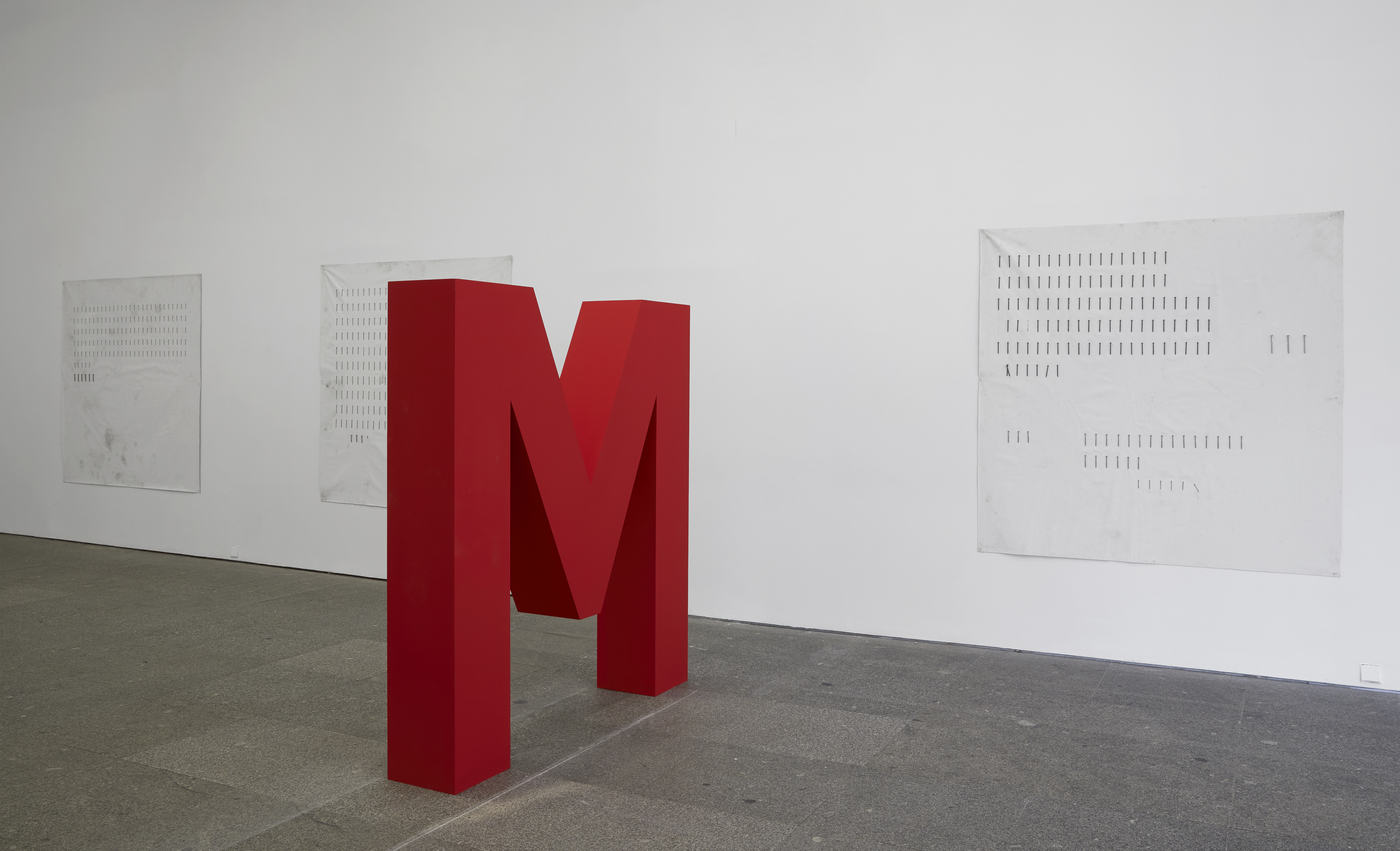

En 2008, Olesen fait tourner la machine de Turing dans l’histoire de l’art. En tant que machine désirante, elle se voit raccordée aux petites machineries psychosexuelles des avant-gardes (celles notamment de Francis Picabia, auteur de La Fille née sans mère). En tant que machine de langage, en tant que paper machine, elle découpe et éclate les mots en lettres qu’elle recombine en constellations anagrammatiques qui sont des analogons du néocorps. Olesen replace le dernier Artaud dans l’histoire du poème spatialisé, auprès de Kurt Schwitters et de Guillaume Apollinaire. Il va plus loin : avec son portrait imaginaire de l’inventeur gay de l’ordinateur, il enrôle le code informatique dans la « tradition parallèle des contre-codes subversifs [9] » produits par la subculture gay pour déjouer interdictions, surveillances et répressions (l’artiste prend l’exemple du « code mouchoir », Hanky Code). Et, là encore, ce n’est pas une idée en l’air ; la rêverie cryptologique commande des associations précises qui prennent forme dans des objets. L’ensemble intitulé The Master-Slave Dialectic, en 2011, fait plus spécifiquement du système binaire un code sadomasochiste : le binary digit (bit) engramme la « dialectique » sexuelle du maître (le un) et de l’esclave (le zéro). Pour The Master-Slave Dialectic, l’artiste colle sur des toiles des alignements discontinus de clous et de vis qui font comme de grandes lignes de code (Untitled), et il place devant elles un grand M (la lettre M) en bois, de la taille d’un homme debout : une grande lettre bien campée sur ses deux jambes. C’est bien sûr l’initiale du mot Master, et l’initiale est la lettre maîtresse dans un mot, celle qui marche en tête, celle qui reste quand on abrège ou quand on forme un sigle. Repeinte en rouge pour la salle Turing de l’exposition de Madrid, elle ressemble à une lettrine hypertrophiée qui serait sortie des pages de texte abstraites restées au mur. Son titre, The Body of the Master, invite même à rester dans le vocabulaire de l’enluminure pour parler de lettre figurée – « figurée », ici, par le seul agrandissement tridimensionnel. L’artiste avait utilisé pour Papa-Mama-Ich-Maschine les alphabets anthropomorphes de la Renaissance germanique. Le vieux modèle de l’anatomie de la lettre est en fait venu métaphoriser la cryptographie gay, où les signes codent pour du corps. À voir ce que l’artiste en fait, on se dit que l’histoire du cruising lui a montré ce que le théâtre balinais avait montré à Artaud : « de véritables hiéroglyphes qui vivent et se meuvent [10] ». On peut d’ailleurs regarder les toiles à clous comme des « tableaux de chasse », des séries de séries d’amants-pénis. On peut aussi y voir des chaînes de production (production lines) placées sous l’œil du contremaître. Des versions ultérieures de la toile à clous s’appellent Produce (2017). La métaphore plastique n’a pas l’univocité du code.

Je n’épilogue pas sur l’esprit de jeu et l’humour âpre qui guident une telle approche. Faut-il qualifier cette approche de « dialectique », en prenant au sérieux la référence à la célèbre dissertation hégélienne sur la dialectique du maître et de l’esclave ? Je pourrais, en développant les observations qui précèdent, montrer qu’il y a chez Olesen un jeu proprement dialectique entre le texte et le geste, mais ce serait aller trop loin et trop vite. Hegel identifiait la dialectique au « travail du négatif », et quiconque a seulement traversé une exposition de Henrik Olesen a vu qu’il fait travailler le négatif. Il y a une dimension logique, opératoire. Comment se faire un corps sans organes ? Eh bien, en niant les organes, et la litanie d’Artaud revient constamment dans les objets et les titres de l’artiste : « Pas de bouche / pas de langue / pas de dents / pas de larynx / pas d’œsophage / pas d’estomac / pas de ventre / pas d’anus [11]. » Le corps-machine est en soi une première négation de l’organe, remplacé par la pièce. Entre 2008 et 2011, Olesen travaille beaucoup avec le matériel de construction le plus commun : clous, vis, outils de bricolage, câbles, etc. Mais les objets sont épars – bits and pieces, dirait-on en anglais – ou pris dans des constructions lâches, parfois dans des configurations sérielles ou tabulaires, jamais dans des assemblages figuratifs (les corps-bâtons de Mr. Knife & Mrs. Fork sont une exception et en fait un cas limite). On peut aller jusqu’à dire que l’artiste montre plutôt des pièces-organes sans corps. Mais il n’a jamais prétendu présenter le corps-machine sans organes, au contraire. Il faut appliquer au néocorps ce qu’Olesen dit de son portrait de Turing en spectre cyborg : c’est « quelque chose que l’on ne pourra jamais voir, qu’il faudra garder en imagination [12] ». L’artiste est délicat ou rusé, il peut énoncer sous forme de rêverie futuriste ce qu’il présente ailleurs comme une impossibilité politique. Le néocorps reste le corps de la dissidence gay : il ne peut pas et ne doit pas être figuré ni dans les coordonnées « normales » (normatives) de l’espace straight, ni dans celles, normalisées, de l’espace minoritaire homologué, du « site culturel ghettoïsé [13] ».

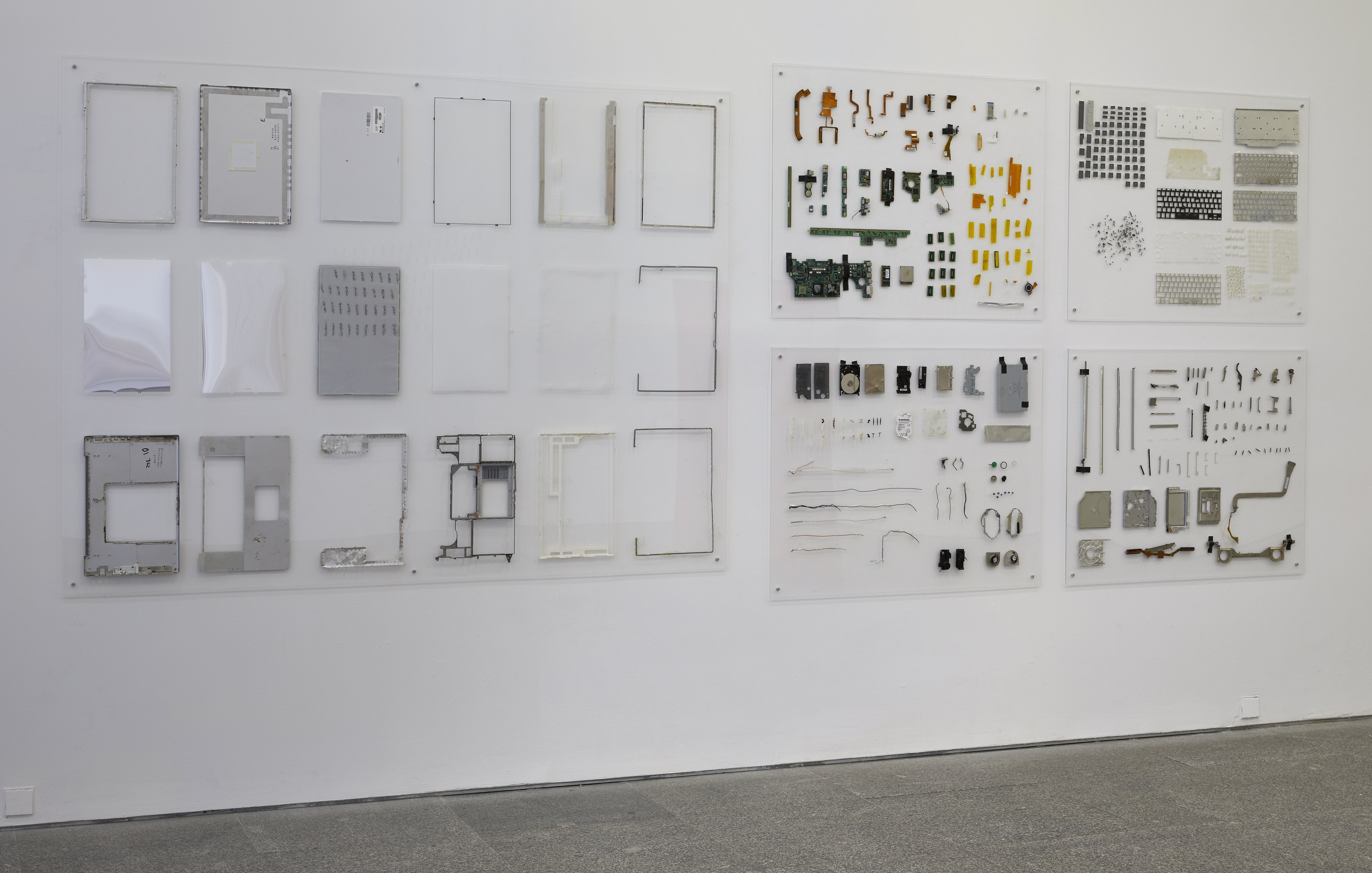

Pour penser et mettre en œuvre ce vide politique – en tant que cause et conséquence de l’invisibilité du néocorps –, Olesen interprète ce qu’Antonin Artaud avait nommé le « principe des boîtes ». La boîte est chez Artaud l’élément de base de la construction du corps poétique, ou en tout cas le plus polyvalent : c’est une image à la fois de l’organe (la bouche comme « boîte à clous », les poumons comme « boîtes de souffle »…), du corps vidé de ses organes (« squelette sans intérieur ») et de la matrice artificielle au sein de laquelle se reconstruit ce corps, souvent associée au tombeau ou au cercueil où se prépare la résurrection. Artaud, pour se refaire un corps, empile des boîtes, emboîte des blocs d’anatomie mythique. Chez Olesen, l’objet boîte représente aussi le contenant architectural et institutionnel de l’objet d’art, c’est-à-dire la salle d’exposition et, par synecdoque, le musée ou ses équivalents. Réciproquement, le lieu d’exposition est souvent pensé par l’artiste comme une sorte de boîte optique, un parallélépipède rectangle dont les faces internes (les murs) seraient les surfaces de projection de l’irreprésentable corps-machine poétique. On pourrait parler d’une étrange alliance entre Artaud et Marcel Duchamp, celui du Grand Verre et des spéculations sur la quatrième dimension. En 2010, Olesen démonte son vieil ordinateur, puis son imprimante, pour en coller toutes les pièces, soigneusement rangées par taille, sur des panneaux de plexiglas : I Will Not Go to Work Today. I Don’t Think I Will Go Tomorrow (Machine Assemblage). C’est une mise au point didactique sur l’équivalence entre organes et pièces (ou éléments), mais aussi sur l’existence négative du corps sans organes. Le sous-titre contradictoire – « assemblage » pour un désassemblage – dit l’ambiguïté d’une construction antifonctionnelle : la dissection du corps-machine le débarrasse de ses organes (et, avec eux, de ses impératifs productifs), mais ces pièces sont aussi la seule preuve visible de l’opération et les seuls matériaux disponibles pour une construction plastique. Il faut accélérer imaginairement l’opération. Si l’assemblage adopte la forme bidimensionnelle et figée de la planche anatomique ou du dessin technique, c’est qu’il a lieu au mur, ou comme mur, et que le mur est cette limite imposée à l’explosion-dispersion d’un corps multidimensionnel car virtuel. Jacques Derrida avait parlé à propos d’Artaud d’une parole « soufflée », à la fois volée (arrachée au corps et donc réifiée), imposée (par un souffleur, un double) et projetée (proférée, expectorée). Moyennant un jeu de lettres, on pourrait parler pour Olesen d’un corps exp(l)osé, à la fois explosé et exposé (ex-posé, figé, classé). Projection et réification, construction et dispersion, autoproduction et reproduction, sont à peu près toujours des couples dialectiques chez Olesen. La construction du néocorps passe par le morcellement du corps, mais cette mise en pièces implique sa réification. C’est sans doute, par rapport à Artaud, un nouveau tour de vis de négativité. Le poète a continuellement, quoique de diverses manières, opposé le corps vivant de l’acteur à l’œuvre écrite en tant qu’objet mort ; l’artiste surjoue au contraire la réification, pour garder au corps poétique son indétermination morphologique et donc sa force de rupture utopique. La réification est une stase. Rien ne bouge, généralement, dans une exposition d’Olesen : il n’y a ni vidéo ni performance. Cette idée d’un théâtre d’objets qui soit un théâtre arrêté ou suspendu (très nette dans Mr. Knife & Mrs. Fork) rapproche Olesen d’un autre très bon artiste du moment, Peter Friedl, qui, à vrai dire, est bien plus ferme que lui sur les limites politiques de la performance en tant qu’autovalorisation du corps vivant-visible [14]. Elle l’éloigne peut-être des expériences gays ou queers de la scène. C’est à vérifier.

En 2013, Olesen ne fait plus explicitement référence à Turing et amorce un virage qu’on peut dire psychédélique. La tabularité pseudo-industrielle se relâche, mais la logique projective est maintenue : la pièce-organe plus ou moins readymade est simplement remplacée par la feuille imprimée et collée, plan sur plan, pour de nouvelles synthèses objet-image-texte. Les photographies de quartiers de viande collées sur bâches, dans St. George & the Dragon (2016), entérinent le principe des boîtes sous la forme la plus crue. L’équarrissage est une traduction anatomique directe de la projection géométrique : il y a analogie entre le quartier de viande (le corps débité, ouvert et suspendu) et la surface photographique bidimensionnelle, elle-même collée sur un support plat, la bâche, elle-même appliquée (« accrochée ») au mur. Les travaux inspirés de Surveiller et punir, vers 2018, sont l’aboutissement de ce système. Les Boxes de l’ensemble Hey Panoptikon ! Hey Asymmetry !, fixées au mur et ouvertes sur la face avant, sont les modèles réduits de cellules panoptiques devenues machines hallucinogènes : leurs faces internes et externes sont les écrans où se projettent et se diffractent les images. L’artiste s’est senti obligé de rappeler que ses nombreuses mises en abyme sont des artefacts panoptiques, aux divers sens du mot « artefact ». On comprend pourquoi la complexité constructive, plus ou moins perdue au niveau des objets, doit pour lui être récupérée au niveau de l’espace réel de l’exposition. Olesen est à son meilleur quand la pauvreté voulue des assemblages – ou leur apparente nonchalance – sert directement la précision perspectiviste de l’accrochage. Le Danois a de multiples talents, c’est notamment un bon graphiste et un illustrateur inventif, mais c’est aussi et surtout un artiste qui sait altérer un espace.

La rétrospective du musée Reina Sofía – un ancien hospice, comme l’institution s’est alors plu à le rappeler – a fort bien déployé l’an dernier ce que je viens d’appeler un système. Il vaudrait mieux parler d’un corpus : corps second, artificiel, manifesté dans un ensemble d’objets, mais aussi corpus de références. Olesen articule des références, il s’approprie l’art du passé, il ne cesse de citer poètes (dont beaucoup de Français, ce qui n’a rien d’évident aujourd’hui) et penseurs (dont beaucoup de Français, ce qui est banal aujourd’hui…). Il lui arrive de reproduire à l’identique ou presque certaines œuvres d’artistes entrés dans l’histoire de l’art du vingtième siècle (Man Ray, Sol LeWitt, Claes Oldenburg, Anthony Caro) ; ces répliques ne sont pas de simples citations, ce sont ce que la tradition des beaux-arts appelait des copies de maître – en fait, leur subversion sadomasochiste. Quand le maître n’est plus simplement l’artiste modèle mais le représentant abstrait d’un sadisme de structure, alors la copie n’est plus l’exercice de l’élève ou du disciple, mais bien l’opération d’une machine-esclave qui n’a pour elle que d’être neuve, mobile et capable de métamorphose infinie (de simulation « universelle »). L’artiste s’est demandé un jour pourquoi et comment il a pu s’intéresser autant au premier groupe surréaliste parisien, notoirement homophobe ; il revendique alors « un point de vue [vantage] situé quelque part entre la fascination et le déni, et teinté de masochisme [15] ». Ce ne sont pas là des tropismes personnels, ou pas seulement ; l’artiste définit une position et en fait une poétique, celle qui a cristallisé autour de la machine de Turing. Il ne s’agit plus, alors, d’injecter des références gays SM (Tom of Finland) dans les romans-collages de Max Ernst, en une sorte de retour du refoulé homoérotique (Anthologie de l’amour sublime, 2003) ; il s’agit de poser que, pour un artiste gay, c’est la référence elle-même qui est masochiste, c’est l’inscription dans l’histoire de l’art canonique qui est assimilable à un acte de soumission masochiste. Or, comme on sait, le maso n’est pas celui qui s’avoue vaincu, bien au contraire. Et le déni n’est pas de la lâcheté psychologique, c’est l’opération perverse fondamentale, qui selon Freud clive le sujet sur le mode du « je sais bien mais quand même » (que la mère n’a pas de pénis, dans le cas paradigmatique de la Verleugnung fétichiste). Olesen sait-bien-mais-quand-même que « l’histoire est straight ». La libre fétichisation des œuvres du passé est une stratégie de réappropriation qui doit pallier ce que l’artiste pense comme un déficit ou un biais structurel de l’histoire de l’art homosexuel. Dans la lutte culturelle gay, le déni de réalité est une condition du passage à l’offensive.

L’artiste semble rattacher ses travaux de copie à son projet altergénéalogique : « [It’s] like choosing what kind of people you belong to. This is very queer [16]. » Le point de vue masochiste complique à coup sûr la tâche de l’enfant queer se recomposant une famille, mais c’est bien ce point de vue qui permet de faire coïncider le réseau associatif et le déploiement spatial du corpus. Je vais essayer de donner un exemple un peu développé en repartant du grand M rouge, The Body of the Master. Il y a deux ans, l’artiste en a fait une réplique transparente (en plexiglas) pour l’intégrer à l’ensemble Hey Panoptikon ! Hey Asymmetry !. Il intitule cette nouvelle version Referring to : The Master-Slave Dialectic !, en référence à l’ensemble de 2011. La transparence de l’objet dit donc à la fois l’invisibilité du surveillant panoptique (ou la visibilité totale du surveillé) et l’autoannulation mimétique de la machine-esclave déduite de Turing : on peut dire que Referring to… s’efface, littéralement, dans la référence à son original, The Body of the Master. À Madrid, l’artiste place ce second M dans la dernière salle, face à la fenêtre qui donne sur la « salle rouge » de St. George & the Dragon, où le décor grand-guignolesque des quartiers de viande entoure une réplique de Early One Morning (1962), l’une des master pieces – toute rouge – du sculpteur anglais Anthony Caro (sir Anthony Caro, 1924-2013). Or The Body of the Master, bien en amont (dans la salle Turing), a clairement été repeint pour annoncer cette salle rouge : le rouge est la couleur héraldique de saint Georges, dont un texte au mur rappelle qu’il est le saint patron de l’Angleterre et des machines de guerre – et à ce double titre, doit-on deviner, le maître symbolique d’Alan Turing. L’artiste a collé un portrait de George Harrison sur la copie du Caro, en double référence au saint guerrier et à un personnage trouble de Dhalgren (l’opus magnum de l’écrivain de science-fiction gay Samuel R. Delany, paru en 1975) qui porte le même nom que le guitariste des Beatles [17]. Quelques vers de Hölderlin sont là, collés au sol sous les célèbres trois premiers vers de l’Enfer de Dante, pour rappeler le fil rouge du body of the master : « Mon Maître et mon Seigneur ! / Ô mon Guide ! / Pourquoi être resté / si loin de moi ? / Et quand je t’ai cherché parmi les Anciens, / les héros et les dieux, / pourquoi t’es-tu tenu à l’écart ? / Et maintenant mon âme est pleine de deuil… » (« L’Unique », 1826 [18].) Comprendre : j’ai erré parmi les grands écrivains du passé, les ténors de la sculpture moderne, les saints et les stars, à la recherche du corps unique et unifié, qui fait défaut, et ma dérive associative est comme le cercle infernal que je dessine autour de cette absence. C’est la machine masochiste qui parle ici, avec les mots de Hölderlin : elle a trouvé dans l’archive des crises du lyrisme romantique de quoi faire entendre l’appel de détresse et de désir qui accompagne ses opérations de copie. Le grand M transparent, à la fenêtre, figure l’adresse transcendante du poème, c’est-à-dire qu’il la ramène à un dispositif de regard : l’œil panoptique est bien celui d’un maître invisible, qui « reste loin ». Referring to : The Master-Slave Dialectic ! est donc un titre plus malin qu’il n’y paraît. L’acte de la référence, ici inscrit, s’incarne dans l’espace actuel de l’exposition sous la forme d’un jeu de renvois perspectifs et/ou associatifs qui tous interprètent l’asymétrie du rapport maître-esclave. The Body of the Master et Referring to… étaient à Madrid comme deux bornes entre lesquelles couraient les lignes de force sadomasochistes du corpus. La plus directe de ces lignes passait par le détournement érotico-mystique d’une image héroïco-mythique : le combat avec le dragon. Mais où est le chevalier et où est le monstre ? On ne découpe pas figurativement Early One Morning comme on a découpé physiquement les carcasses accrochées tout autour. Seule la légende, aux deux sens du mot, induit l’idée d’un duel ; l’abstraction résiste au couteau de la vision claire et distincte (partes extra partes), mais elle prend alors en charge une hybridation, une intrication anatomique, qui est d’ailleurs une vieille ficelle de l’érotisme graphique. Le corps-à-corps figural ne peut être qu’un point aveugle du réseau perspectif ; la dialectique spatialisée du maître et de l’esclave doit y déraper dans la monstruosité. Il faut comprendre ici que cette « monstruation » (Mehdi Belhaj Kacem) est, au même titre que la copie, un événement susceptible d’affecter l’unicité de « l’unique » (der Einzige, the only one, qui n’est pas forcément the early one...).

Retenons ceci : copier les maîtres (les œuvres des « pères »/pairs ou les signifiants du pouvoir) est une façon de remplacer la généalogie « naturelle » des influences artistiques par une traduction spatiale des rapports de pouvoir sexualisés. Le perspectivisme du corpus vise à un affolement des jeux de position historiques, histoire de l’art comprise. Il est à peu près aussi vain de recenser les influences « stylistiques » subies par l’artiste Olesen que d’affirmer l’originalité de son vocabulaire. Les emprunts ou clins d’œil au minimalisme et au postminimalisme sont évidents, mais peu significatifs. Oui, par son travail de formalisation de l’anatomie, Olesen rappelle parfois Bruce Nauman. Certes, telles de ses boîtes font penser à celles de Donald Judd, telles autres à celles de Paul Thek, etc. Ce sont à mon avis des fausses pistes, qui négligent les ressources propres d’un artiste européen. Par son tropisme littéraire, par son usage ironique de la géométrie aussi peut-être, par sa noirceur hypercritique enfin, Henrik Olesen ne peut, je crois, être affilié qu’à Marcel Broodthaers (1924-1976), artiste-poète, interprète de Magritte et de Mallarmé à l’heure du Pop Art, et père putatif de la « critique institutionnelle » en art. Il semble en effet qu’Olesen tente aujourd’hui de faire avec Artaud et Foucault ce que Broodthaers a fait hier avec Mallarmé et Marx. Je veux dire que sa dialectique du néocorps et de l’organe-objet rappelle celle du Livre et de la marchandise chez Broodthaers. Dans les deux cas, la pensée d’un poète est réactivée et dialectisée à l’aune d’un diagnostic politique – règne de la valeur marchande chez Broodthaers, extension du régime de surveillance et d’assignation chez Olesen –, et une idée négative (dialectique) de l’espace d’exposition vient porter la critique de l’espace public. Si la réification est plus ambiguë chez Olesen, c’est qu’il ne peut pas penser « fétichisme de la marchandise » sans penser métamorphose et hybridation [19]. L’inflexion correspond au tournant « biopolitique » (Foucault), qui a fait du corps le lieu d’exercice privilégié d’un pouvoir irréductible à la pure et simple « aliénation ». Ce n’est pas un hasard si Olesen, il y a deux ans, a dû revenir à Foucault pour faire le point sur le corps sans organes. L’artiste jouait depuis dix ans des correspondances entre les organes chosifiés d’une anatomie constructive, avec leur rigidité mécanoïde, et les formes symboliques d’une géométrie corrective (disciplinaire). Comme avant lui le Californien Mike Kelley (1954-2012), Olesen a voulu tirer les conclusions du constructivisme social pour le constructivisme artistique. Partant d’Artaud, il a envisagé que la charpente du corps coïncide avec la structure même du pouvoir : que la règle qui frappe le corps masochiste lui donne aussi sa colonne vertébrale (comme dans l’image collée sur The Discipline and Punish Box !, 2018) ; que l’angle droit qui permet la construction soit aussi l’estampille de la rationalité biopolitique (Hey Geometry !, 2018). Le constat éclaire le chemin parcouru, qui est une sorte de fuite en avant hors de la figurabilité. Parce que le corps est construit par le pouvoir, la construction devait intégrer son contraire. Une fois mise en place sa poétique postartaudienne, Olesen a oscillé entre un déploiement baroque (ou psychédélique) d’imagerie et une poétique plus froide et « minimale » du vide liminaire et de l’absence. Je note que ces dernières années, Roger Gilbert-Lecomte (1907-1943), le poète mystique de La Vie, la Mort, l’Amour, le Vide et le Vent (1933), a relégué Artaud à l’arrière-plan. Olesen avait besoin d’une idée moins saturée du vide, sans perdre en intensité visionnaire. On pourrait parler, finalement, d’une interprétation mystique de la critique institutionnelle. Extase et objet redeviennent en tout cas les deux pôles critiques de l’expérience artistique.

Cette trajectoire, je l’ai dit, a été globalement mal comprise ou mal décrite. La plupart des commentateurs ont produit des gloses diversement inspirées qui, souvent par manque d’attention à l’esprit de jeu ultraprécis qui caractérise Olesen, finissent par émousser la pointe conceptuelle de l’œuvre ; d’autres, plus sceptiques, reprochent à l’artiste de s’enfoncer dans l’hermétisme et l’autoréférentialité [20]. L’artiste est en partie responsable de cet état de fait : il ne prend plus beaucoup la parole. Il y a longtemps qu’il n’a pas donné un texte de combat du genre de « Pre Post : Speaking Backwards » (la préface de Some Faggy Gestures), où il renvoyait dos à dos les présupposés hétéronormatifs des artistes les plus avancés des années 1960-1970 (Vito Acconci en tête) et les facilités rhétoriques d’une critique gay-friendly qui n’a pas intégré la rigueur intellectuelle de l’art postduchampien. Un certain silence théorique, donc, depuis quelques années. De fait, en s’éloignant des formes repérables de la contre-information « postconceptuelle », Olesen désertait un champ du savoir-pouvoir. Ceux qui le lui reprochent ne veulent pas voir combien ce champ est désormais balisé par une grille sociothématique qui bride l’énergie psychique et l’invention plastique. Pour peu qu’on veuille bien penser avec les formes et suivre le détail des réseaux associatifs, il apparaît bien au contraire que l’œuvre, depuis une dizaine d’années, a beaucoup gagné en clarté logique, en complexité interne et en violence poétique. Aussi sa relative infortune critique est-elle une bonne illustration de la stérilité du débat serpent-de-mer qui oppose formalistes « bourgeois » et antiformalistes « engagés ». Voilà qu’un artiste rigoureux tire quelques formes énigmatiques d’un espace d’invisibilité sociale – d’un « trou noir » –, et on le voit tomber dans un trou critique. Je pense que la paresse intellectuelle se confond ici avec la peur de la poésie, mais je ne veux pas minimiser les effets de désorientation historique, dont je ne peux moi-même m’exempter. Il ne suffit certes pas de saluer la façon dont Olesen a renoué certains fils de l’art moderne. Il suffit encore moins de montrer que son (anti)historicisme pervers rompt avec l’éclectisme postmoderniste comme avec un continuitisme confiant du type « vie des formes » (Henri Focillon). On peut toujours inscrire Olesen dans une lignée artificialiste qui remonterait au dandysme baudelairien et réunirait Wilde, Jarry, Marinetti, Artaud et Warhol. Il y a une généalogie de la pensée antigénéalogique. Mais ces grands dandys formeraient-ils une sorte de club qu’Olesen le rejoindrait bien tard. Il est possible que le formidable devenir-machine d’Andy Warhol – ce parfait self-made-man – ait à la fois accompli et épuisé la stratégie dandy : elle débouchait avec le dernier Warhol sur la médiatisation acritique de soi. Olesen n’est pas un dandy, mais il relance la machine homosexuelle de copie dont l’inventeur est peut-être Lautréamont (avec les plagiats des Chants de Maldoror) et que William S. Burroughs a utilisée pour tenter de retourner les mass media contre eux-mêmes. Olesen est moins ambitieux – moins fou ? – que Burroughs, mais plus précis. En installant sa machine de copie dans les arts plastiques, il articule au moins deux difficiles questions : celle de l’interprétation libertaire du sadomasochisme (de l’érotisation de l’autorité, authority) et celle de la critique du système libéral de l’art (de la valorisation d’une « fonction auteur », authorship). Si je dis vrai, Henrik Olesen confie à l’art le réarmement critique du mouvement gay après la libération sexuelle.

« THE FIGURE OF THE SUFFERING SERVANT IS A TROUBLING INHERITANCE. » L’artiste, aux prises avec la figure de Turing, a recopié la phrase dans Donna J. Haraway, qui réfléchissait alors sur l’avenir de « l’humain dans un paysage posthumaniste » [21]. Pour Haraway, le suffering servant retrouve une valeur « figurative » et une force prophétique à la faveur des crises de l’universalisme libéral. Ces figurations novatrices n’en passent pas moins, selon elle, par des « contrefaçons » symboliques qui sont autant de « traductions non innocentes » de l’humanisme judéo-chrétien. Haraway commente le parcours et les discours de la militante afro-américaine Sojourner Truth, qui connut l’esclavage. Olesen, lui, pense à la servitude volontaire d’Alan Turing, qui n’a pas témoigné et ne s’est pas révolté (sinon par le suicide), mais qui a inventé un nouveau corps, sa machine abstraite, en laquelle l’artiste a pu voir un équivalent posthumain, non figuratif et scriptural, de ce que Haraway appelle l’« orateur extatique » (ecstatic speaker) – celui qui au cœur de la crise assume les contradictions et se fait l’agent d’une transvaluation. Si l’extase de la machine abstraite est masochiste, c’est d’abord qu’Olesen devait formaliser artistiquement la regrettable mais passionnante hétéronomie de la sexualité. Je rappelle que Freud avait réélaboré la notion de sadomasochisme pour rendre compte d’un jeu de place fantasmatique : le couple sadisme-masochisme montrait à l’inventeur de la psychanalyse la dimension identificatoire, mimétique, de la sexualité [22]. Plus tard, le SM codifié des gays avait suggéré à Foucault l’utopie d’une réversibilité accélérée et ludique des rapports de pouvoir. Il faut voir qu’Olesen ne s’est pas arrêté à ces conceptions polarisées, qu’il a voulu approfondir l’identification victimale jusqu’à traverser le miroir, non seulement du sujet, mais de l’humain. Il a rêvé sur l’intelligence artificielle ; il s’est intéressé à la sexualité animale [23]. Et s’il attribue à la machine un plaisir de souffrir, c’est sans doute moins par simple anthropomorphisme poétique qu’au nom d’un « masochisme originaire » qui peut venir réactiver, surtout chez un artiste, l’idée assez dix-huitième-siècle d’une sensibilité de la matière. Car la virtualité de la machine n’a rien à voir avec l’idéalité du concept. Comme d’ailleurs une bonne part des premiers artistes conceptuels, Olesen travaille ostensiblement sur la matière imprimée (printed matter), c’est-à-dire en l’occurrence qu’il travaille assez salement les documents (griffonne, fait des taches, laisse les traces de colle, etc.). J’ajoute qu’il se réfère volontiers au « bas matérialisme » de Georges Bataille, à forte composante mystique et masochiste : l’humain – la figure humaine – doit pour Bataille s’humilier extatiquement dans la matière. Haraway est plus douce (et écologiste), mais travaille dans ce sillage. J’écris sans doute ici pour des lecteurs bien disposés vis-à-vis de la fantaisie postmoderne, de la mutagenèse déconstructionniste, mais je rappelle une chose importante : c’est à l’art moderne qu’il revient d’abord d’avoir tenté de rabaisser l’orgueil de l’Homme. Qui ne voit qu’il avait raison d’essayer ? Qui ne voit qu’il faut continuer ?

« … A TROUBLING INHERITANCE » : tout se passe comme si Olesen entretenait le « trouble » masochiste en opposant l’une à l’autre plusieurs idées de l’« héritage » : l’hérédité génétique, la filiation symbolique, l’influence artistique, la fidélité politique… Mais en quoi précisément ce masochisme de la référence et de la copie dépasse-t-il la posture victimale ? Faut-il y voir aussi une stratégie citationnelle à la Judith Butler, c’est-à-dire la réappropriation performative d’un poncif homophobe ? Je rappelle d’abord qu’en Europe au moins, l’influence, le fait d’avoir ou de subir une influence morale, était encore il y a quelque cent cinquante ans une affaire « homosociale » : l’homosexualité d’avant l’« invention » de l’homosexualité n’était pas une identité, c’était le résultat toujours craint d’une influence, d’une « corruption » interpersonnelle. La sexualisation de l’influence, chez Olesen, est donc une machine de guerre anti-identitaire qui vient de loin. La copie est le comble qui révèle l’opération, en la plaçant résolument sur le terrain de l’art. Quand, en 1930, Mario Praz concluait sa grande somme sur le « romantisme noir » en opposant la vigueur « barbare » de Gabriele D’Annunzio au « mimétisme passif » d’Oscar Wilde, il s’appuyait sur des binarismes culturels durables [24]. De fait, la « stérilité » homosexuelle et ses palliatifs présumés – excès parodiques, idolâtries douteuses, mythomanies livresques, préciosité, maniérisme, ou pur et simple plagiat – ont longtemps inquiété une critique plus ou moins ouvertement classiciste, viriliste et vitaliste (ou biologisante). Les choses sont bien plus embrouillées aujourd’hui, après que le parodisme postmoderniste a nivelé les stratégies critiques de citation. Mais je garde l’hypothèse : en citant et copiant tous azimuts, Henrik Olesen ne « performerait » pas telle posture de genre ou telle injure de casseur de pédé, mais bien les supposées débauches intertextuelles d’un art gay auquel on dénie toute prétention au contre-canon. L’artiste citerait l’accusation de citationnisme, en somme, en chassant bien au-delà des terres gays. Ce serait une contre-offensive néodécadente déglamourisée.

Je n’ai pas trouvé mention de cette possibilité métacitationniste chez Butler, qui s’est peu frottée à l’histoire de l’art. Où ailleurs ? Je passe sur les âneries récentes, d’inspiration plus ou moins deleuzienne, quant à une supposée « postcritique » masochiste opposable au « sadisme critique » [25]. Je suis prêt à affirmer qu’Olesen est l’un des rares artistes qui aient vraiment fait quelque chose de Deleuze, de la philosophie deleuzienne du simulacre (entre différence et répétition), mais je laisse à d’autres le soin de le démontrer. Je mets simplement en garde contre l’évacuation moniste du négatif. À ma connaissance, les ponts n’ont pas encore été lancés entre le corpus Olesen et ce qu’on a appelé la negative queer theory (Leo Bersani, Lee Edelman) : il va falloir le faire, histoire de tester la solidarité des enjeux sexuels, poétiques et politiques. Leo Bersani, ne l’oublions pas, est un littéraire ; il n’aurait pas pu défendre son idée non relationnelle du sexe, son « homoïté » postidentitaire, sans convoquer la charge antisociale de l’art [26]. J’ai évoqué Lautréamont ; il faut peut-être remonter à Sade, dans l’œuvre duquel Annie Le Brun a vu l’action d’une « machine réductrice » athée, trop vite freinée et récupérée par l’industrialisme humaniste du dix-neuvième siècle [27]. La même Annie Le Brun note quelque part qu’il y a quelque chose d’agressif dans la soumission pédagogique de Juliette. On sent cette agressivité dans la machine-esclave d’Olesen.

Psychiquement parlant, l’idée serait peut-être d’acter le maintien, contre vents et marées, des cultes phalliques, en consentant à entrer comme par en dessous dans les tératologies, dans les devenirs cyborgs, voire dans les « métamorphoses du Mal » (Georg Trakl). Vers 2016, Olesen a creusé son érotisme dystopique de toute la profondeur du thème infernal (Inferno ; St. George & the Dragon). On pourra, au choix, évoquer les liens tangentiels mais avérés entre satanisme et culture gay (pensons à Kenneth Anger) ou diagnostiquer un retour de flamme introspectif et peccamineux – « névrose diabolique » (Freud) ou hermétisme démoniaque (Kierkegaard) –, chez qui a trop sacrifié à l’eudémonisme de l’immanence. Je parlerais tout d’abord d’un certain esprit de suite dans l’analité. L’enfer est bien sûr le grand paysage fécal, le lieu de toutes les pollutions, de tous les mélanges. Le beau photomontage intitulé Inferno, assez typique du talent de l’artiste, montre comment il entend désormais jouer sur les deux tableaux du psychédélisme fécal (traitement matiériste, coloriste et kaléidoscopique d’une imagerie stercoraire : égouts, décharges… avec boucs sataniques) et du négativisme anal (jeux sur la forme et la contre-forme, sur le noir et le blanc, sur la réserve ou le vide). Car il y a bien deux fonctions : c’est dans l’anus qu’opère imaginairement l’annihilation fécale des différences, mais c’est aussi par l’anus que le corps excrète, que l’un devient deux, que sont délimités un dehors et un dedans. Artaud a refusé cette division excrémentielle du corps, et avec elle la séparation de l’œuvre et de la vie, la dérivation du corps-pensée vers la « littérature ». Il hurle (expectore) qu’il ne veut pas chier ; il tente d’expulser tout ce qui menace l’intégrité du corps avec la rage psychique d’un être qui, analité psychotique oblige, voit cette expulsion même empêchée par le perpétuel renversement du dehors et du dedans, du contenu et du contenant. Le psychanalyste Guy Rosolato, qui a pointé la chose, parle d’une « ambiguïté de l’expulsion » [28]. La lutte qui en découle conditionne la forge du corps unitaire à une scatologie poétique : c’est le tout du corps qu’il faut finalement expulser (projeter) dans la réalité, mais l’anatomie imaginaire se resserre alors sur un trait axial comme durci par la rétention fécale – ce « bois ano-phallique de fer » dont Olesen multiplie les variations plastiques depuis 2009. L’artiste avait en réalité trouvé dans l’ambiguïté de l’expulsion de quoi télescoper érotisme anal et critique institutionnelle. C’est ainsi, je crois, qu’il faut comprendre maintes interventions architecturales d’Olesen, de même que le pot de Nutella placé dans la boîte-maquette de Mr. Knife & Mrs. Fork (un carton de Doritos annonçant une « chilli heatwave »), ou encore la phrase de Naked Lunch citée à la toute fin de « Pre Post : Speaking Backwards » : « The way out is the way in. » L’œuvre entre alors en discussion avec la vaste anthropologie du tabou, de Georges Bataille à Mary Douglas et au-delà. L’avant-dernière exposition de l’artiste (ab 22. Mai 2020, à la galerie Buchholz de Cologne), qui montrait des tableaux inspirés de L’Homme ouvert (L’Autopsie) (1928) de Jean Fautrier (1898-1964), confirme cette clé scatologique, en rouvrant une question surgie dans les années 1950 : l’« informel ». Le corps sans organes est pour Olesen un corps sans forme(s). Cette tentative picturale est surprenante, mais compréhensible si l’on rapporte les notions de non-forme et de matière picturale au système projectif décrit plus haut. Je n’en dis pas plus, n’ayant pas vu l’exposition en question [29].

La logique anale/fécale du corpus éclaire surtout l’équation critique entre extase et réification, à moins que ce ne soit l’inverse. Artaud nous permet de concevoir l’excrétion comme une sorte d’analogon physiologique de la réification, ou la réification comme une sorte d’excrétion métaphysique : l’œuvre est le déchet mort (statique) d’une vie toujours déjà « ex-statique ». Mais l’évacuation d’un corps intégralement fécalisé est aussi une modalité, sinon une condition, de l’extase mystique. Alors qu’il purifiait à son usage la logique soustractive du corps-machine sans organes, l’artiste tirait, pour ainsi dire, le rien vers le vide, l’objet quotidien dérisoire (le « rien », du latin res, « chose ») vers l’espace négatif. À vrai dire, ce mouvement traverse, dans différents sens, toute la modernité artistique. Dès Mallarmé et le cubisme, la dialectique proprement constructive de l’un et du multiple, de l’œuvre unitaire et de ses éléments constitutifs, est hantée par le négatif, avec son coût psychique en termes de destructivité et d’impersonnalité. Le jeune Mallarmé, peu après sa « crise de Tournon », faisait encore mine de s’en étonner : « Je suis véritablement décomposé, et dire qu’il faut cela pour avoir une vue très une de l’Univers [30] ! » Olesen ne cherche même pas « une vue très une de l’Univers », mais des perspectives inversées sur une société divisée par la « longue crise de la définition sexuelle moderne » (Eve Kosofsky Sedgwick). Pour cela, il multiplie les plans de réalité susceptibles d’accueillir ou de relayer la négation, en soumettant l’opération logique à un véritable démon de l’analogie. Alors, on l’a vu, les dualismes s’alignent ou s’emboîtent : dualismes de la présence et de l’absence (la mystique), du visible et de l’invisible (le panoptique), du maître et de l’esclave (le SM), du plein et du vide (la plastique), du un et du zéro (le code informatique). Le cahier des charges « conceptuel » n’en sort pas indemne, mais se resserre aussi sur ce que Jean-François Chevrier appelle les « aventures de la différence spatiale », à savoir le jeu des partages définitionnels et institutionnels qui organisent l’expérience de l’espace [31]. C’est justement parce que l’art de la modernité éprouve les limites du musée – comme espace protégé et comme instance d’homologation – qu’il permet à Olesen de poser une congruence entre sa pensée spatiale de l’extase et les apories des luttes gays ou queers [32]. Il est alors impossible de décider si Olesen décrit une impasse ou s’il indique une issue : c’est une œuvre critique.

Quelques mots encore sur le négatif. J’ai déjà parlé des Untitled de 2011 (les toiles à clous) ; en 2018, la discrétisation des organes débouche sur les As Yet Untitled (Sans titre encore), avec leur « vide de verre » (Roger Gilbert-Lecomte) [33]. Ce sont des boîtes transparentes pour des organes absents, c’est-à-dire à la place des organes absents et en vue des organes absents (du corps à venir) [34]. Henrik Olesen est un peu un artiste de science-fiction et il a parfois présenté la « projection du véritable corps » (Artaud) comme une projection temporelle, une pré-vision futuriste. Mais il mentionne aussi les thèses de Lacan sur l’illusion du moi, de ce moi qui est corporel, qui ne peut qu’anticiper sa cohésion dans l’unité spéculaire du corps (c’est le « stade du miroir »), avant que le sujet ne prenne consistance dans la nomination [35]. Olesen, dont l’exemple d’Artaud a fait une sorte d’anarchiste de la morphologie, compte bien sur le fait que la parfaite maîtrise sensori-motrice n’arrive jamais, qu’aucun centre de contrôle fantasmatique ne vient résorber une fois pour toutes le désordre pulsionnel (le morcellement du corps), mais il doit aussi tenir le nom à distance. As Yet Untitled : il n’y a pas encore de titre parce qu’il n’y a pas encore de nom, parce que la nomination n’a pas encore fait consister un imaginaire morphologique dans l’espace hégémonique de la filiation patronymique [36]. Le « pas encore » est donc ambigu : il peut dire à la fois l’attente du corps utopique et la tentative pour repousser (ajourner) l’assignation unitaire, individualisante [37]. Or cette ambiguïté recoupe celle du vide de verre. Les As Yet Untitled sont contemporains des travaux autour de Surveiller et punir : si le corps est absent, s’il n’est « pas encore », le pouvoir, lui, est, selon Michel Foucault, « toujours déjà là », et partout, « coextensif au corps social » [38]. Il est ce qui assure la production sociale des corps, à laquelle l’artiste entend résister. Comme Lars Bang Larsen le suggère à raison, il y a du Bartleby chez Olesen, il y a la répétition d’un test sur la poursuite d’une grève métaphysique [39]. C’est au corps que l’artiste fait dire « I will not go to work today. I don’t think I will go tomorrow ». On peut noter qu’Olesen travaille souvent par séries, en numérotant les objets. C’est une pratique banale, mais qui tend à marquer chez lui le caractère itératif de cette négation, de cette rétention absurde, qui dans les As Yet Untitled se résout formellement en une déclinaison ou modulation du vide, au sein duquel il faut probablement entendre la pulsation sourde, automatique, de la pulsion de mort. Il y a une fausse unité qui éclate dans le vide, et il y a une récursion du zéro qui ne veut « pas encore » passer au un, comme le 666 de la Bête s’obstine à ne pas atteindre le divin 7. La vacance subjective pourrait seule déjouer la transparence panoptique, mais la jouissance masochiste, qui semble pouvoir donner accès à cette vacance (extatique, mystique), nécessite justement le regard du maître. Henrik Olesen pense et crée dans ce paradoxe, auquel il semble vouloir donner une portée politique large. Nous sommes ramenés au clignotement subjectif suggéré par les toiles à clous sans titre, à la jouissance de qui, devant le corps du maître, n’est pas toujours un « qui ». L’artiste, en s’éloignant d’Artaud et de Turing, a cherché d’autres manières de planter le « clou de la douleur », de passer ou de ne pas passer de zéro à un et de un à zéro, mais la cohérence du corpus semble encore tenir à ce moteur paradoxal. Essayez d’affirmer la singularité vide, essayez toujours, semble nous dire l’artiste. Annulez-vous, nous dit-il en même temps. Par la drogue, l’art ou la sodomie, à votre guise, mais annulez-vous.

Je conclus. J’ai bien conscience d’avoir exposé les choses de l’intérieur d’un certain champ culturel, champ dont je reconnais volontiers – mais déplore – l’aspect ésotérique. Je devais montrer qu’une puissante rêverie spéculative guide l’art d’Olesen, qu’elle n’est pas réductible à la somme de ses nombreuses références, et que seule une approche associative permet d’en suivre les développements plastiques. Le reste n’est qu’hypothèse ; je n’ai évidemment pas le fin mot éthique et politique d’un tel cristal de négativité. J’ignore surtout ce que des individus moins familiers d’art, ou des collectifs de lutte, pourraient déduire de ce corpus, de l’avènement de ce nouveau corps-machine poétique. Les obstacles sont plus faciles à deviner. L’activiste suivra ses réflexes critiques et dénoncera, au mieux, une rêverie inoffensive car désincarnée – l’activiste sait ce que peut le corps, n’est-ce pas ? –, au pire une version arty de la fantasmagorie transhumaniste. Je ne dis pas qu’il aura tort, mais je me tourne d’abord vers celui dont l’expérience du trou noir a affûté ce que le poète John Keats a appelé la « capacité négative », la capacité à se maintenir dans l’incertitude. Bien des questions restent ouvertes. Olesen semble très conscient du fait que l’autoproduction du corps n’est pas simplement une nécessité gay, mais aussi un corrélat de la subjectivation néolibérale, c’est-à-dire de l’économie psychique propre à celui que Foucault appelle l’« entrepreneur de lui-même ». Les affinités entre l’idée de corps-machine et celle de « capital humain » sont d’ailleurs incontestables. Et après tout, l’autonomie de l’individu est la première des promesses du libéralisme politique. Pour ma part, je n’ai pas encore réussi à établir si cette œuvre permet vraiment de penser ces contradictions-là [40]. De l’artiste ou de moi, il y en a donc au moins un qui est politiquement timide. On le serait à moins, mais ce n’est pas une raison pour se reposer sur ses acquis. Le poststructuralisme, sur lequel Olesen s’appuie parfois si pesamment, a beaucoup obscurci la critique de l’économie politique, quand il n’a pas directement servi à légitimer les vastes machinations du capitalisme dit « cognitif » (ceci induisant peut-être cela). On me dira que ce n’est pas le problème d’un Henrik Olesen, je répondrai qu’il faudrait que ça le devienne. L’artiste évoquait il y a quelques années « le bruit néolibéral qui ne disparaît jamais [41] » ; alors que ce bruit de fond vient, non pas de disparaître, mais de changer brutalement de tonalité, il faut s’attendre à ce que les signaux d’autoproduction s’altèrent en conséquence. Je veux dire que la crise économique en cours va probablement exacerber les ambivalences de l’autos. Car l’autonomie est à la fois un délire du sujet et une visée normative de l’individu, à la fois un piège de l’exploitation et une promesse de l’émancipation. Je ne digresse pas ; il faut vigoureusement rebattre les cartes et décompartimenter les régions de la pensée. Henrik Olesen fraye des pistes, et j’estime que les gays communistes, entre autres, auront un jour à prendre position sur une œuvre qui compte parmi les plus fortes de ce début de vingt-et-unième siècle [42]. Trop de militants jettent aujourd’hui le bébé artistique avec l’eau du bain capitaliste. Quoi qu’en disent certains critiques, quoi que j’aie pu dire moi-même, Henrik Olesen est resté un artiste conceptuel, c’est-à-dire un artiste dont l’activité, en posant la question de l’art, appelle un débat critique qui conteste les frontières sans cesse consolidées par la reproduction culturelle. Susciter ce débat, le préparer du moins, était le but de cette « présentation ».

Adrien Malcor.

[1] On trouve sur le site de la galerie Buchholz une chronologie des expositions de Henrik Olesen : https://www.galeriebuchholz.de/artists/henrik-olesen/cv/.

[2] J’ai rendu compte de cette exposition sur le blog « À qui veut » des éditions L’Arachnéen : http://www.editions-arachneen.fr/?p=5608.

[3] C’est ce qu’a montré Jean-François Chevrier dans l’exposition Formas biográficas. Construcción y mitología individual au musée Reina Sofía de Madrid (2013-2014, reprise en Carré d’art de Nîmes en 2015). Voir J.-F. Chevrier (avec la collaboration d’Élia Pijollet), Formes biographiques, Paris, Hazan / Carré d’art Musée d’art contemporain de Nîmes, 2015 (sur Olesen, p. 209-221 et 223). Je montrerai ailleurs que la rétrospective Olesen organisée quatre ans plus tard par le Reina Sofía fut un bon test monographique pour cette thèse forte des « formes biographiques » (telles que bricolées à l’ombre de l’idéal constructif moderne). Je décrirai alors l’œuvre que je ne fais ici que présenter.

[4] Olesen déclare en 2009, à propos de la vie de Turing : « What interested me very much about this story was the strange phenomenon that whenever we encounter homosexuals in history, it is mainly as suffering and victimized geniuses. It seems like certain kind of words and bodies are fetishized and turned into literal authenticity. Like Oscar Wilde and Quentin Crisp, for instance, would appear to be suffering outlaws within certain highly rigid classifications that are both disempowering and desexualizing. And this process of desexualization of homosexuality is a part of how history works, it seems like the only way for homosexuals to be included in patriarchal/heterosexual history writing. » (« Future Bodies and Gendered Prophecy : Henrik Olesen », Mousse Magazine, no 18, avril-mai 2009, en ligne : http://moussemagazine.it/henrik-olesen-luigi-fassi-2009/.) La thèse est inspirée, parfois au mot près, de Donna J. Haraway (voir D. J. Haraway, The Haraway Reader, New York, Routledge, 2004, p. 3-4).

[5] Some Illustrations to the Life of Alan Turing, 2008, reproduit dans How Do I Make Myself a Body ? Henrik Olesen at Malmö Konsthall and Museum für Gegenwartskunst Basel, cat., Ostfildern, Hatje Cantz, 2011, p. 63-64, et dans Henrik Olesen, cat., Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2019, p. 124-127. Toutes les citations infra en capitales sont tirées de Some Illustrations… : ce sont les intertitres qui segmentent cette biographie illustrée.

[6] Le geste d’Olesen boucle une boucle dans l’histoire intellectuelle. Deleuze et Guattari décrivent en effet les machines désirantes comme des « machines abstraites » ; ils avaient trouvé cette notion chez le linguiste Noam Chomsky, qui s’était lui-même appuyé sur la machine de Turing pour construire sa « hiérarchie » des grammaires formelles.

[7] Some Illustrations to the Life of Alan Turing, 2008, reproduit dans Henrik Olesen, op. cit., p. 125. La machine de Turing, est-il écrit juste avant, est « universelle, pure fonction : à la fois “le travail” et “ce qui travaille” [both “the works” and “that it works”] dans toute computation ». Je traduis.

[8] Il faudra montrer comment l’équation posée par Olesen entre autoproduction, imitation et masochisme retrouve les bases psychosexuelles de la pensée de Turing lui-même. Jean Lassègue a identifié le rôle, dans l’œuvre du savant, d’un « fantasme de parthénogenèse » par « sacrifice de la peau », qu’il rattache au fantasme de « peau commune » (à la mère et à l’enfant) décelé par Didier Anzieu dans de nombreux cas de masochisme sexuel. Voir J. Lassègue, « Le test de Turing et l’énigme de la différence des sexes », dans Didier Anzieu (dir.), Les Contenants de pensée, Paris, Dunod, 1993, p. 145-195, et id., Turing, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Figures du savoir », 1998, partie iv, « La cohérence du projet de Turing. Du symbole au symbolique », p. 145-197 (sur la peau commune et la parthénogenèse, p. 183 sq.).

[9] « Pre Post : Speaking Backwards », dans Some Faggy Gestures, Zurich, JRP Ringier / Les Presses du réel, 2008, p. 13. Je traduis.

[10] Antonin Artaud, « Sur le théâtre balinais », Le Théâtre et son Double (1938), repris dans Œuvres, éd. Évelyne Grossman, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2004, p. 540.

[11] Antonin Artaud, cahier 374, novembre 1947, dans Œuvres, op. cit., p. 1581.

[12] E-mail de l’artiste à Lars Bang Larsen, cité par L. Bang Larsen, « On Striking and Body Making », dans How Do I Make Myself a Body ?…, op. cit., p. 24. Je traduis.

[13] Je reprends ici une formule employée par l’artiste dans « Pre Post : Speaking Backwards » (Some Faggy Gestures, op. cit., p. 21).

[14] Friedl déclarait l’an dernier : « Performance today makes me feel quite uncomfortable. Yes, I think it’s a fashion, which has a lot to do—when there’s nothing better to do—with the capitalization of the body and gestures of estrangement and alienation. Working with one’s own body has become a kind of self-optimizing exercise, close to complicity with capitalist positivity. Performance has become the mainstream model of social behavior. Now everybody’s performing, every chief executive expects you to perform. I don’t understand why the art world—always so keen on “resistance”—has embraced this deformation so wholeheartedly. » (Claire Tancons, « Portrait of the Artist as a Dramatist : A Conversation with Peter Friedl », E-flux Journal, no 103, octobre 2019 ; en ligne : https://www.e-flux.com/journal/103/289590/portrait-of-the-artist-as-a-dramatist-a-conversation-with-peter-friedl/.)

[15] Propos cités par Nicholas Cullinan, « 1000 Words : Henrik Olesen », Artforum, no 48, octobre 2009 ; repris par Helena Tatay, « An Introduction to the Work of Henrik Olesen », dans Henrik Olesen, op. cit., p. 15. Je traduis.

[16] Cité par Helena Tatay, ibid., p. 5.

[17] L’artiste a illustré Dhalgren (After Dhalgren, 2015).

[18] J’utilise, légèrement modifiée, la traduction par Geneviève Bianquis de l’hymne « Der Einzige » (Friedrich Hölderlin, Poèmes/Gedichte, Paris, Aubier/Montaigne, 1943, p. 403).

[19] L’artiste a collé dans sa No Mouth No Tongue Box de 2018 une photocopie sur feuille A4 de l’entrée « Métamorphose » du « Dictionnaire critique » de la revue Documents (1929-1931). Il y a encadré les lignes suivantes, de Michel Leiris : « Je plains les hommes qui n’ont pas rêvé, au moins une fois dans leur vie, de se changer en l’un quelconque des divers objets qui les entourent : table, chaise, animal, tronc d’arbre, feuille de papier. Ils n’ont aucun désir de sortir de leur peau… » (C’est moi qui souligne la mention justifiant le collage.) Les animateurs de Documents, Georges Bataille, Carl Einstein et Leiris, parièrent sur le ou les fétichismes pour résoudre ou intensifier ce qu’André Breton appela quelques années plus tard la « crise de l’objet ». Sur le rôle de la peau dans le masochisme, qui pourrait éclairer la pratique du collage chez Olesen, voir les indications données note 8.

[20] Voir Pujan Karambeiji, « No Windows but Doors : Henrik Olesen », Mousse Magazine, no 69, automne 2019 ; http://moussemagazine.it/henrik-olesen-pujan-karambeigi-2019/.

[21] Voir Donna J. Haraway, The Haraway Reader, op. cit., p. 3, où l’auteure introduit à son essai « Ecce Homo, Ain’t (Ar’n’t) I a Woman, and Inappropriate/d Others : The Human in a Post-Humanist Landscape » (ibid., p. 47-62).

[22] Voir Sigmund Freud, Pulsions et destins des pulsions (1915), trad. Olivier Mannoni, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2012. Je n’ignore pas que Deleuze a cherché dès 1967, avec son livre sur Leopold von Sacher-Masoch, à briser cette unité sadomasochiste. Mais je n’ai pas trouvé chez Olesen de référence à cette lecture deleuzienne, ni d’ailleurs à l’œuvre de Sacher-Masoch.

[23] Voir l’exposition The Comparison Species Manifesto (2014), qui repart de la pensée de Donna J. Haraway, et auparavant le work in progress nommé Lack of Information (2001).

[24] Voir Mario Praz, La Chair, la Mort et le Diable dans la littérature du dix-neuvième siècle. Le romantisme noir (1930, 2e éd. 1966), trad. Constance Thompson Pasquali (1977), Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1999, p. 340. En France, l’élaboration psychanalytique la plus poussée de ce discours normatif est le fait de Janine Chasseguet-Smirgel, qui, sur la base de la théorie freudienne du prégénital, distingue l’artiste créateur et l’esthète pervers idéalisateur et fabricateur (Éthique et esthétique de la perversion, Paris, Champ Vallon, 1984). Dans « Pre Post : Speaking Backwards », Olesen appelle à réexaminer sans lunettes hétérovitalistes la carrière du peintre américain Washington Allison (1779-1843). J’ajoute qu’il faudrait aussi, si cela n’a pas déjà été fait, relire sous l’angle homosexuel la dimension parodique et référentielle de l’œuvre d’Alfred Jarry, auquel Olesen s’est intéressé.

[25] Je vise la « pop’philosophie » de Laurent de Sutter, qui me paraît être un bel exemple de dandysme attardé et de snobisme déguisé.

[26] J’apprends in extremis que la dernière exposition de l’artiste (voir note 29) contient un tableau intitulé Leo Bersani Fantasy. (Si ce grand nom de la pensée gay est apparu auparavant chez Olesen, cela m’a échappé.) Le tableau – un pastiche très sommaire ou dégradé de Fautrier – porte les inscriptions suivantes : « PLASTICITY/ LEO BERSANI ??? / THE ANTI-SOCIAL... » Nous sommes visiblement invités à questionner la fantasy suivante, a priori commune à l’artiste et à l’auteur : celle d’une « plasticité » subjective fondée non pas sur la reconnaissance de l’altérité mais sur une matériologie extatique.

[27] Voir Annie Le Brun, Soudain un bloc d’abîme, Sade, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1986, chap. vii, « La mécanique dans le boudoir », p. 235-270.

[28] Voir Guy Rosolato, « L’expulsion » (1976), dans La Relation d’inconnu, Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l’inconscient », 1978, p. 131-142.

[29] Sur l’exposition de Cologne, voir le site de la galerie Buchholz : https://www.galeriebuchholz.de/exhibitions/henrik-olesen-koln-2020/. Je pars voir la dernière exposition de l’artiste, à Bruxelles, au moment où je dois terminer ce texte. Il semble qu’elle en confirme les thèses principales, sur la copie et la mystique. Voir le site de Dépendance : http://www.dependance.be/current/.

[30] Stéphane Mallarmé, lettre à Eugène Lefébure du 27 mai 1867, dans Œuvres complètes, éd. Bertrand Marchal, t. I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1998, p. 720-721.

[31] Voir Jean-François Chevrier, Œuvre et activité. La question de l’art, Paris, L’Arachnéen, 2015.

[32] Il en irait de la politique gay comme du drame artaudien selon Guy Rosolato : « Au moment de sortir on se retrouve dedans ; et inversement quand on est sur le point de rentrer, on passe au-dehors. » (G. Rosolato, « L’expulsion », dans La Relation d’inconnu, op. cit., p. 135.) À rapprocher, par exemple, du rapide état des lieux fait dans le texte de présentation de l’exposition Oh Girl, It’s a Boy ! (Kunstverein de Munich, 2007), dont Henrik Olesen fut l’un des commissaires : https://www.kunstverein-muenchen.de/en/program/exhibitions/past/2007/oh-girl-its-a-boy.

[33] « Le vide de verre » est le titre d’un poème de Roger Gilbert-Lecomte (repris dans La Vie, l’Amour, la Mort, le Vide et le Vent et autres textes, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 2015, p. 83). Sur ce motif, voir aussi, par exemple, « Chant de mort Cristal d’ouragan » (ibid., p. 97).

[34] J’ai décrit plus précisément ces boîtes en 2016 (voir note 1).

[35] L’artiste cite à plusieurs reprises la phrase suivante, tirée en fait d’un livre anglais d’introduction à la lecture de Lacan : « The ego is thus always an inauthentic agency, functioning to conceal a disturbing lack of unity. »

[36] Je m’appuie ici sur les formulations de Judith Butler dans « Le phallus lesbien et l’imaginaire morphologique », Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe », trad. Charlotte Nordmann, Paris, Éditions Amsterdam, 2018, p. 95-143.

[37] Cette ambiguïté se réduit peut-être si, comme Chevrier (Formes biographiques, op. cit., p. 207-212), on rapporte l’œuvre d’Olesen à l’idée chez Robert Musil d’« amorphisme humain ». Musil associe le « dixième caractère » de l’homme à « l’imagination passive d’espaces non encore remplis » ; il évoque « un espace invisible et vide dans lequel la réalité se dresse comme une petite ville de jeu de construction abandonnée par l’imagination » (L’Homme sans qualités (1930), trad. Philippe Jaccottet, Paris, Seuil, coll. « Points », 2011, vol. I, p. 42-43). Les expositions réalisées par Olesen en 2018-2019, avec les As Yet Untitled et les Hand-painted Surfaces, illustrent parfaitement ces formules de Musil. Les récentes recherches du côté de l’Informel pictural (voir supra et note 29) confirment-elles l’axe « amorphiste » ?

[38] Michel Foucault, « Pouvoirs et stratégies » (entretien avec Jacques Rancière, 1977), dans Dits et écrits, éd. Daniel Defert et François Ewald, vol. II, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2001, p. 418-428, citations p. 424 et 425.

[39] Voir Lars Bang Larsen, « On Striking and Body Making », dans How Do I Make Myself a Body ?…, op. cit., p. 14-25.

[40] J’ai bien une piste : le goût de l’artiste pour les « menus ». Voir la liste des « quelques corps parmi lesquels choisir », dans How Do I Make Myself a Body ?, ou son travail de 2013 (expositions Hysterical Men et The Walk) autour du sommaire de l’important numéro anthologique que la revue Semiotext(e) consacra en 1981 à la sexualité (Polysexuality). Olesen n’est évidemment pas le seul à voir que la défense libérale du « choix sexuel » alimente le supermarché néolibéral des identités, mais sa position – d’artiste – est là encore d’une intéressante ambiguïté. Je l’étudierai dans un texte ultérieur.

[41] E-mail de l’artiste à Lars Bang Larsen, cité par L. Bang Larsen, « On Striking and Body Making », dans How Do I Make Myself a Body ?…, op. cit., p. 16. Je traduis.

[42] Je n’entends pas, évidemment, « identifier » un ou des groupes parmi les franges anti-identitaires de la galaxie LGBT. Je m’adresse simplement à ceux qui considèrent que la société hétérosexuelle-bourgeoise n’a jamais véritablement craint qu’une seule « dissidence sexuelle », celle qui implique le prolétariat, et qu’aucune politique de visibilisation ne pourra jamais éclairer le fond sexuel de la vie gay, à savoir les pratiques non domestiques et transclasses. Je le fais parce que je suis curieux de voir comment les politiques du trou noir ou de l’angle mort vont dépasser l’antimarxisme foucaldien, et parce que je pense qu’en effet les « ébauches de la sortie de la chambre » (pour reprendre un intertitre d’Igitur détourné par Olesen) sont celles d’un contre-monde vivable.

« On va voir que Béryl Coulombié, partie non pas de Marcel Duchamp mais de Monique Wittig, transforme vite et plutôt vigoureusement. »

28 OCTOBRE 2020

Deux valises contenant des documents inédits de Jean Genet vont être rendues publiques. Entretien avec Marguerite Vappereau.

28 février 2020

Sur l’archive vive, l’activisme, l’université, les gilets jaunes.

28 mars 2022

Il pourrait bien s’avérer que nos espaces les plus familiers soient le fruit d’un contrôle façonnant les corps jusqu’à les meurtrir.

28 novembre 2021

« Les fétichistes sont de nature romanesque et sont souvent de grands romantiques. C’est ce qui m’attire chez eux. »