L’écrivain palestinien Karim Kattan, vient de faire paraître un recueil de poésie, Hortus conclusus aux éditions de l’Extrême contemporain. Cette rencontre est l’occasion de revenir sur le rapport entretenu entre l’écriture du romancier et poète Karim Kattan et les catastrophes continuelles du pays où il a grandi : la Palestine.

Par ce titre accordé à la présente discussion, je voulais mettre en relation l’urgence du temps présent avec le devoir d’envisager un futur et de rendre justice au passé – et tout cela bien sûr contre la catastrophe, la nakba, mais aussi avec. Pourquoi avec ? Parce que c’est un constat, que nous vivons, aimons, luttons, écrivons, à l’intérieur d’un contexte de domination. Et cette domination cherche à imprimer sa marque sur ces cibles, à coloniser les terres, les relations, les narrations, l’histoire. Dès lors, écrire avec la catastrophe veut dire que même le texte le plus normal et le plus objectif n’échappe pas aux conditions matérielles que la catastrophe impose. Il m’a semblé retrouver cette interrogation dans la littérature de Karim Kattan : la catastrophe, bien que toujours mise à distance, voir effacée, est toujours là quelque part, inscrite dans un espace invisible. Il invente des manières de lui faire faux bond pour ne pas être entachée par elle, mais pour cela il doit reconnaître sa présence et les différentes formes qu’elle prend.

Le poète palestinien Mahmoud Darwich évoque la nakba comme une blessure fondatrice de l’identité palestinienne. Pour lui, elle n’est pas un simple événement historique, mais une expérience existentielle, intime et collective, profondément liée à l’exil, à la mémoire, et à la perte. La poésie palestinienne tient pour lui une place importante dans le mouvement de résistance, notamment parce qu’elle est la mémoire d’un traumatisme auquel elle tente autant que possible de donner une forme, un langage et une transmission.

Photo : ©Rebecca Topakian

Cet entretien a été réalisé le 15 mai 2025, journée de commémoration de la nakba dans le cadre du festival Académie des mutantes au CAPC.

Entretien

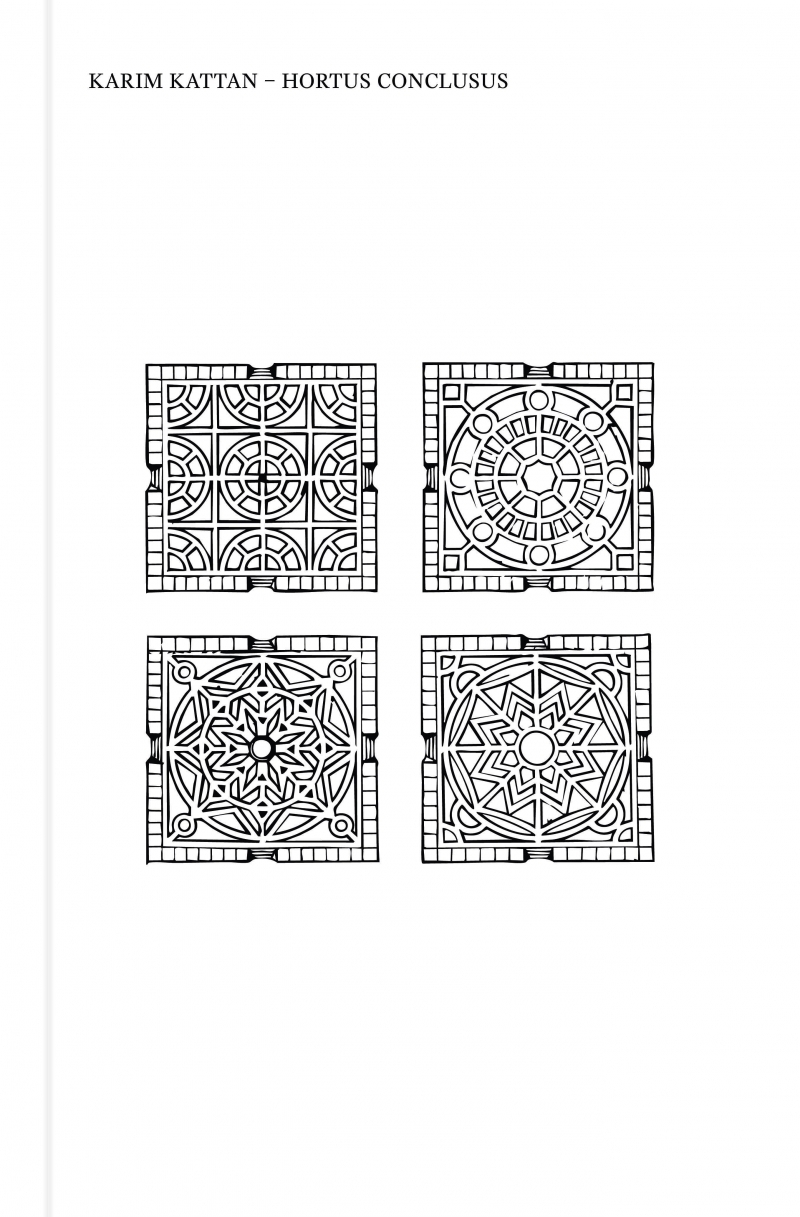

Mickaël Tempête : Karim, tu es romancier, ta famille vit à Bethléem et tu écris essentiellement en français, parfois en anglais. On te doit le recueil de nouvelles Préliminaires pour un verger futur, les romans Le Palais des deux collines et L’Éden à l’aube, le recueil de poèmes Hortus conclusus qui vient tout juste de paraître, et tu as également signé la postface de Que ma mort apporte l’espoir, un ensemble de poèmes gazaouis sélectionnés et traduits par Nada Yafi. Pour commencer Karim, ma première question est de te demander ce que cette journée du 15 mai, commémoration de la Nakba, évoque pour toi dans le contexte actuel. Et aussi quel sens aurait pour toi une « commémoration » ?

Karim Kattan : Peut-être pour la nakba, deux choses dans la continuité de ce que tu cites de Mahmoud Darwich. Pour ceux qui n’auraient pas ce concept en tête, des Palestiniens ont aussi théorisé l’idée d’une « nakba perpétuelle ». La nakba n’est pas seulement vue comme un événement historique sur les années 1945 à 1949, mais également un processus en cours. Et donc la nakba devient non seulement l’événement d’un nettoyage ethnique, mais également ce qui se déploie par des structures sur les années. Et pendant que tu parlais, je réfléchissais à une chose, que le propos majeur israélien pendant de longues années a été de dire « il n’y a pas de nakba, c’est faux, ça s’est passé autrement, c’est une guerre de libération, etc. » Le changement de paradigme incroyable ces deux dernières années, c’est que j’ai l’impression que les Israéliens ne disent plus qu’il n’y a pas eu de nakba, ils disent « oui il y en a eu une et on va refaire ça ». Je crois qu’ily a eu une transformation du concept. Des dirigeants israéliens disent même « vous n’avez encore rien vu ». Moi, je pense à ça en ce moment, quand on parle de nakba. Parce qu’en effet, pour réfléchir à partir de l’angle littéraire, quand on écrit en tant que Palestinien, on écrit toujours à partir d’un trou noir, c’est une métaphore que j’utilise souvent, il y a un trou noir constitutif ou structurant, qui serait notamment la nakba. Je pense qu’aujourd’hui on est à un moment où la société palestinienne est refaçonnée dans tous ses aspects, y compris dans la manière qu’ont les Palestiniens d’écrire. Ce qui se passe va profondément modifier notre rapport au texte, son sens, comment on veut qu’il se déploie dans le monde, à qui on s’adresse quand on écrit un texte. Il y a alors ce deuxième trou noir, bien plus énorme quelque part, qui est ce qui se passe en ce moment, qui va fondamentalement changer tout ça.

M.T. : Ton dernier livre Hortus conclusus, est accompagné d’une préface de ta part qui le resitue par rapport à la guerre en cours et l’intensification coloniale qui s’ensuit, ce qu’elles font à une ville comme Bethléem, tandis que le précédent, L’Éden à l’aube, sorti un an après le 7 octobre en est dépourvu. Toi qui fais avant tout le choix de la fiction, es-tu parfois rattrapé par la nécessité du témoignage et de la contextualisation ?

K.K. : Il y a en effet eu une évolution majeure. Pour recontextualiser, quand l’Éden à l’aube est paru, à la rentrée littéraire de 2024, c’est un livre qui était essentiellement fini bien avant le début de cette séquence. Et je me posais deux questions, est-ce qu’il faut du paratexte, une préface ou autre, et est-ce qu’il faut que je modifie le texte lui-même pour qu’il reflète cette nouvelle réalité ou non ? Après une réflexion très longue que j’ai partagée avec d’autres camarades écrivains et écrivaines palestiniennes, moi j’ai décidé que le roman devait, et avait même pour obligation de ne pas se soumettre à la temporalité de la violence qu’on nous inflige. Et que justement, c’était un espace qui permettait de s’inscrire dans une temporalité différente. J’écris de temps en temps, par exemple, des tribunes. Là, je suis en effet dans la temporalité de l’immédiat, de la crise immédiate. C’est important de réussir à s’inscrire ailleurs aussi, à faire les deux, pas seulement l’un ou l’autre. Par exemple, mon amie Yara El-Ghadban, qui est une fabuleuse écrivaine palestinienne francophone de fiction. Yara a publié un magnifique roman à la rentrée littéraire qui s’appelle La Danse des flamants roses. Elle, au contraire, a fait le choix du paratexte. Je mentionne ce choix-là parce qu’aujourd’hui ma position c’est de dire que tout choix que fait un Palestinien est bon choix. Personne ne va venir vous expliquer ce qui est bon, ce qui n’est pas bon. En fait, il y a un spectre de manières d’inscrire son texte. Cette année, quand la date de sortie de Hortus Conclusus approchait, je me suis dit que je ne pouvais pas le sortir sans préface. Ce serait indécent. Je ne sais pas exactement pourquoi. Est-ce que parce qu’il s’agit d’un recueil de poèmes auquel il fallait que je donne une cohérence, là où le roman se passant en Palestine, tient de fait un discours sur ça. Même si je me réclame de la fiction, il dit quelque chose de la colonisation. Les poèmes le font aussi, évidemment, mais peut-être que j’avais besoin d’une contextualisation un peu plus solide, sachant que la préface parle de ça très frontalement. Mais en tout cas, moi-même, je n’ai pas compris pourquoi ça me paraissait si évidemment inacceptable que le recueil paraisse sans préface. Comme tu le dis, mon choix personnel est un peu complexe. C’est-à-dire que je me réclame très fort de ma liberté fictionnelle et que cette fiction est évidemment soumise à la réalité matérielle, puisqu’on n’écrit pas dans un vide, mais qu’elle me donne une liberté qui, à un certain stade, serait non négociable. Je ne sais pas. Vraiment, la réponse est : je ne sais pas. Ce sont des réflexions en cours et parfois de jour en jour j’ai des réponses différentes à cette question. Tout ce que je sais, c’est qu’intuitivement je ne pouvais pas ne pas écrire cette préface.

M.T. : L’Éden à l’aube, paru chez Elyzad, est un roman sur l’amour naissant entre deux mecs, Isaac et Gabriel. Pour se séduire et pour retenir la présence, l’un raconte des histoires à l’autre, plus ou moins inventées, issues de mythes. Le ciel en est le témoin et le narrateur, il possède à la fois une position surplombante mais pas omnisciente (son point de vue s’arrête où il n’y a plus fenêtre pour voir à travers) et une position non humaine. Quel enjeu y avait-il à expérimenter ce type de narration ?

K.K. : C’est là que ce que j’adore dans les moments en tant qu’écrivain et en tant que lecteur, c’est les narrateurs. Le concept de narration je le trouve extraordinaire. Et donc, en général, j’aime bien jouer avec ça, voir ce qu’est cette chose qui parle dans un texte. Et L’Éden à l’aube, quand j’ai commencé à l’écrire, j’avais le désir que ce soit narré par des choses non-humaines. Mais j’en avais plusieurs au début. Dans les premières versions, je faisais parler plusieurs narrateurs différents. J’aime bien le raconter parce qu’à un moment on a l’objet final qui est le fruit d’un travail souvent fastidieux, bourré d’erreurs et de fausses pistes. Mais il y a une généalogie à tout ça, il y a une archéologie du texte. Au début il y avait trois narrateurs, et déjà le ciel, il y avait un oiseau, et il y avait, une grande trouvaille de l’époque, une basket ! (rires) J’ai longuement écrit avec la voix de la basket jusqu’à ce que je me rende compte que c’était un peu nul. J’aime bien le mentionner parce que parfois quand on sait ça, on peut se dire que le ciel parle comme une basket (rires), on voit qu’il y a des traces.

J’ai mis du temps à me rendre compte que le ciel, qui était là depuis le début, était exactement la manière dont je voulais raconter cette histoire. Pour toutes sortes de raisons, mais j’en donnerai une seule qui me semble... Enfin, deux. Alors d’abord, il y a le voyeurisme parce qu’ayant besoin de passer par les fenêtres, il est inévitablement voyeur dans sa manière de regarder les intimités, et ça, je trouve ça assez marrant. Et une autre raison qui a trait au roman palestinien, c’est que le ciel est un ciel réel, pas un ciel métaphorique, c’est la chose qui est en regard de la terre, qui embrasse un territoire sans comprendre forcément les frontières et les temporalités. Ça me permettait de m’affranchir un peu du temps et de l’espace et de replacer la Palestine dans un temps beaucoup plus long et dans un espace beaucoup plus vaste. Parfois, on fait des choses qui ne sont pas forcément visibles dans le texte final, mais elles nous permettent d’avoir un espace de réflexion plus grand.

M.T. : Dans tes livres, les lieux, les corps et les souvenirs semblent traversés par des métamorphoses : les frontières entre réel et imaginaire se dissolvent, les identités se déplacent. Que signifie pour toi cette logique de la transformation ? Est-elle une manière de survivre à la dépossession, ou une forme de résistance narrative ?

K.K. : Je suis content qu’on me pose ce genre de question parce que L’Éden à l’aube est un livre de métamorphoses. La raison principale, quand même, toujours, est le kiff esthétique. C’est-à-dire que c’est ce que j’aime, c’est ce que parfois j’aime lire, et donc j’aime écrire les choses qui me donnent du plaisir. Ce qui m’intéresse c’est un peu une forme d’incohérence psychologique des personnages parce que je trouve que nous sommes incohérents. En tout cas moi je suis incohérent. J’ai fait des choses sans savoir pourquoi je les ai faites. Je fais n’importe quoi tout le temps et je trouve que le n’importe quoi c’est quand même quelque chose. C’est une activité du personnage du roman. Souvent, les personnages ne savent pas pourquoi ils font ce qu’ils font. Et la métamorphose permet de faire ça, ce sont des personnages qu’on ne peut pas attraper comme ça.

On trouve souvent ça dans plein de récits folkloriques de plein de pays différents, où il y a la poursuite d’une personne qui est poursuivie et qui se transforme d’animal en animal pour échapper au pourchasseur. Il y a beaucoup de ça dans ce roman qui, pour moi, est une livre très joyeux malgré comment il se termine, parce qu’il est vraiment défini par une forme de liberté très forte. Et cette liberté de ces deux personnages est due à cette capacité presque impensée qu’ils ont à n’être jamais eux-mêmes.

M.T. : Il y a, quelque part dans ce roman, cette phrase sur le rôle double de la cartographie : « Il y a des cartes pour se guider et d’autres pour se perdre ». D’une part, la cartographie dans son aspect parfois rectiligne, stricte et impériale, la carte qui découpe le territoire et qui marque les frontières. De l’autre, une cartographie plus malléable, instable et métaphorique.

K.K. : J’avais envie d’explorer une idée un peu difficile, qui est à la fois un rejet et une jalousie envers les structures de la modernité triomphante construites autour de plusieurs cartographies. Notamment, ce passage où les deux personnages préparent un voyage à Tel-Aviv où ils manifestent leur rejet de cette modernité que représente cette métropole, et en même temps, ils en ont aussi un peu envie de cette modernité.

Dans le roman, on ne va que deux fois à Tel-Aviv, elle n’est pas si importante narrativement mais c’est l’« autre ville » qui est toujours là, qui incarne une ultramodernité israélienne.

Il y a donc deux personnages, Isaac et Gabriel. Isaac est le conteur, qui a plein d’histoires, il parle sans cesse, tout le temps, il n’arrête pas de parler. Le ciel commente d’ailleurs qu’Isaac pense qu’il séduit les hommes en parlant alors qu’en réalité on les séduit en se taisant. Tandis que Gabriel ne parle pas beaucoup, et surtout il dessine, et donc se met en place une espèce de drague entre eux, fondée sur l’un qui parle et l’autre qui dessine des cartes. Je voulais donner au personnage de Gabriel aussi un peu de liberté enfantine, cet accès à un imaginaire total où on refonde le monde exactement comme on le veut. Je suis un enfant des années 1990, donc petit j’ouvrais Paint et je passais des heures à dessiner des cartes. D’ailleurs à l’époque que je voulais en faire ma profession : créateur de cartes imaginaires. Comme ça n’existait pas, je me suis mis à écrire. Donc ce sont deux images de l’écrivain aussi, Isaac et Gabriel.

Donc à la cartographie impériale, notamment dans l’autre description de Tel-Aviv aussi, il y a vraiment tout un truc sur la vie orthogonale, le pays vascularisé, se substitue ce truc que j’imagine, très beau et enfantin de la liberté cartographique que se permet d’imaginer Gabriel.

M.T. : Comment la fin d’un livre, le dénouement, vient-elle à toi ? A-t-elle une utilité particulière ? Te demandes-tu par exemple, si elle doit fournir une note d’espoir ? Je te demande ça, car l’Éden à l’aube est une histoire d’amour qui a une fin macabre – et c’est comme si tu décidais que le pessimisme l’emporterait dans cette histoire. Il y a cette affirmation de Mahmoud Darwich, qu’on trouve dans ce formidable livre d’entretiens La Palestine comme métaphore : « La force du désespoir réside dans le fait qu’il vous donne la capacité de composer une présence humaine nouvelle. Il s’oppose par la force créatrice à la capacité destructrice du vainqueur. Le désespoir peut recommencer la création car il est capable de trouver les débris nécessaires, ceux des choses premières ou des premiers éléments de la création. »

K.K. : La Palestine comme métaphore est un recueil remarquable. Ce qu’on oublie souvent c’est que Mahmoud Darwich est non seulement un immense poète mais aussi un immense penseur. Et on a accès à ça dans la Palestine comme métaphore.

La question du dénouement est toujours un peu compliquée. Je ne me souviens plus comment j’ai décidé que ça se terminerait comme ça se termine. Je sais que j’ai eu beaucoup de mal avec la fin, enfin je ne la détaillerai pas ici, mais cette scène en question me met extrêmement mal à l’aise, presque comme si elle était… comment dire… pornographique. Du coup, je ne la lis plus, je ne la regarde pas, elle me gêne . C’était inévitable, en fait. Cette histoire ne pouvait pas se terminer autrement. C’est-à-dire que c’est quand même l’histoire d’une échappée qui ne peut que se conclure, je crois, dans ce genre de déflagration.

Mais la vraie fin, le dénouement profond du texte, c’est ce qu’il se passe après, disons, la fin narrative. On est dans une espèce d’Éden, un renouveau du pays, de la terre, puis c’est la métamorphose ultime d’un des deux personnages.

Je pense qu’on est toujours un peu surpris par les fins. Je ne l’ai jamais fait exprès, mais de fait, c’est toujours comme ça, il y a une autre voix qui prend le relais. À la fin du Palais des deux collines, c’est une autre voix que la voix narratrice qui prend le relais. Dans mes nouvelles, à chaque fois, systématiquement, quelqu’un d’autre prend le relais de la parole qu’on a lue jusqu’à présent. Dans l’Éden, il n’y a pas de relai, puisque c’est le ciel qui continue de parler, mais il change, en fait, tout d’un coup il propose une perspective de liberté.

Entretien réalisé à Bordeaux le 15 mai 2025.

28 MARS 2021

« Aujourd’hui la police a tué un mec beau que j’ai connu. »

28 AVRIL 2020

Traduction du poème-manifeste composé par le poète chilien iconoclaste Pedro Lemebel, sur l’homosexualité, la dictature et la révolution.

28 Mars 2020

Interventions de Jean Stern à propos de son livre "Mirage gay à Tel Aviv".

28 mai 2021

Connaitre AlQaws et les queers palestiniens