En octobre 2022, paraissait du collectif l4bouche Exterminer les fœtus : avortement, désarmement, sexo-sémiotique de l’extraterrestre , en co-édition avec les éditions Excès. Dans ce texte de 1984, la chercheuse Zoë Sofia jetait les bases d’un cyberféminisme singulier en plein milieu de l’époque reaganienne.

Entretien autour de l’exposition qui a vu naître cette publication et des reprises politiques et artistiques initiées par une pensée peu connue.

Cindy Coutant est artiste, chercheuse, et enseigne à la HEAD - Genève.

Estelle Benazet Heugenhauser est écrivaine et chercheuse. Elle a récemment fait paraître Le régime parfait, chez Rotolux Press ainsi que le texte Éjaculats & Capital sur TrouNoir.

En 2020, elles ont créé l4bouche, qui performe, traduit, expose les réalités brutales nées du capitalisme tardif.

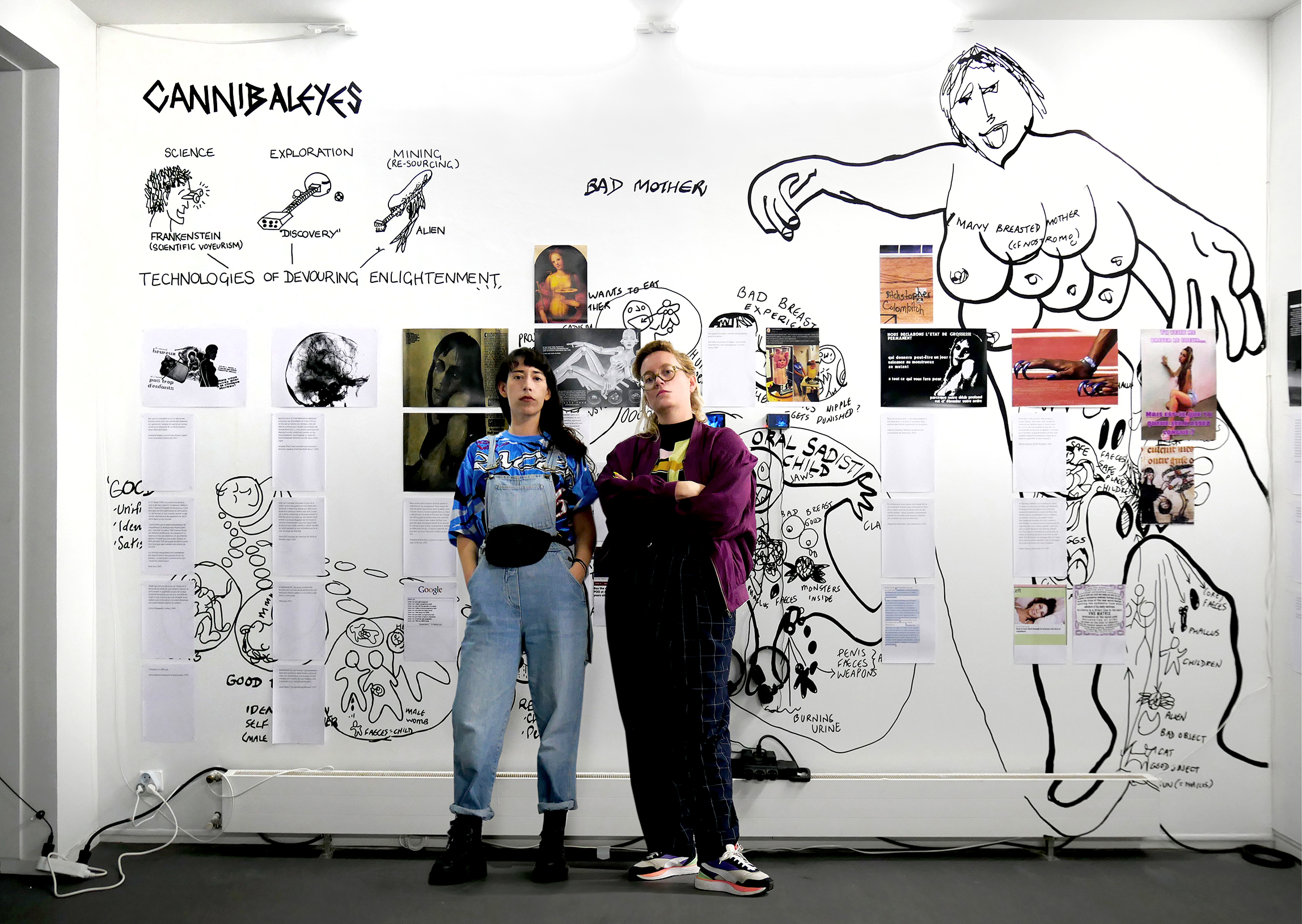

Trou Noir : L’exposition « Jupiter Space : l4bouche traduit Zoë Sofia » s’est tenue d’abord aux Limbes à Saint-Étienne [1] à l’automne 2021, puis s’est déplacée à la galerie de la Cité des arts à Paris à l’automne 2022. À quel moment est venue l’idée du livre ainsi que de l’entretien avec Zoë Sofia ?

Cindy Coutant : J’ai découvert le texte de Zoë Sofia il y a 7 ans, et la mention d’une “sexo-sémiotique de la technologie” m’a obsédée sans que je sache réellement quoi en faire à ce moment-là. Je sentais que c’était un texte difficile, drôle mais aussi violent ; qu’il contenait des clés pour ma recherche. Je l’ai gardé de côté pendant quelques années, puis j’ai proposé à Estelle qu’on le traduise. Avec Estelle, on s’est véritablement rencontrées le jour où on a compris qu’on partageait les mêmes goûts et les mêmes colères. On rit de manière cruelle des mêmes choses. De là, on a eu envie de faire des choses ensemble, on a créé l4bouche il y a deux ans.

Estelle Benazet H. : Nous sommes toutes les deux doctorantes – en création littéraire et artistique –, et nous cultivons des pratiques multiples qui débordent ces disciplines-mêmes. l4bouche est un outil qui nous permet d’imposer des objets ingouvernables : entre art, recherche, littérature, politique ; des objets qui nous échappent à nous aussi tant ils dépassent nos préoccupations individuelles. C’est une corporation qui publie, expose, avale et dégorge.

C.C. : Il faut y entendre une manière de déserter. Avec l4bouche, on voulait se confronter à des questions difficiles, auxquelles on ne peut pas répondre de manière tranchée, et faire de l’humour une arme acérée. Le texte de Zoë Sofia réunissait ces qualités. On a commencé à le traduire courant 2021. J’étais à l’époque en résidence à Saint-Étienne, et Akim Pasquet qui s’occupe de l’espace d’art des Limbes a proposé de nous accueillir. Au départ, c’était une résidence de traduction, puis c’est devenu une traduction exposée qui traverse non seulement le texte, ses concepts et ses dessins, mais aussi ses filiations et des résonances théoriques, littéraires, iconographiques et pas mal de punchlines.

Ce texte s’inscrit dans un cadre précis, celui de la Nouvelle Droite étasunienne, à partir duquel Zoë Sofia produit un croisement avec la science-fiction notamment au travers de ce mot d’extinction et de cette idée centrale : Chaque technologie est une technologie reproductive. Pourriez-vous expliciter cette proposition poético-politique, particulièrement située ?

C.C. : Zoë Sofia écrit son texte au moment où Reagan est au pouvoir, moment marquant du tournant conservateur durablement présent qui, d’une part, promeut le recours aux armes de destructions massives et, d’autre part, menace l’arrêt Roe v. Wade – qui inscrit dans la Constitution le droit à l’avortement. On observe à l’époque une rhétorique remarquablement similaire sur les deux plans : il faut empêcher les personnes d’avorter et recourir aux armes nucléaires pour la même raison, celle de défendre la vie. Zoë Sofia est alors doctorante de Donna Haraway et prépare une conférence autour de la critique du nucléaire, mais ne sait pas trop quoi écrire. Elle croise le professeur Norman O. Brown, qui lui demande alors : « Et si demain c’était la fin du monde, qu’est-ce que tu écrirais ? » C’est l’urgence de la situation qui a produit ce texte.

E.B.H. : Alors qu’on finissait la publication en juin dernier, la Cour Suprême a révoqué l’arrêt Roe v. Wade. Même si avec l4bouche, on veut précisément retracer ces infâmes éternels retours, on reste atterrées, ça n’en finit jamais. On l’a vu encore récemment, avec l’annonce du seuil dépassé des 8 milliards d’êtres humains sur Terre. Les mêmes débats puants reviennent : nous sommes trop sur Terre. Les questions sous-entendues étant : comment ralentir les naissances ? qui peut et ne peut pas vivre ? quel type de population est autorisé à donner naissance ? C’est ce discours qui revient, avec une distance nette qui se détache des corps. De même, on parle beaucoup du droit à l’avortement mais on parle très peu des stérilisations forcées des femmes non-blanches. Même si Zoë Sofia n’en parlait pas non plus en 1984, on ne voulait pas en faire l’économie. Ce sont ces corrélations qu’on retrouve dans l’exposition.

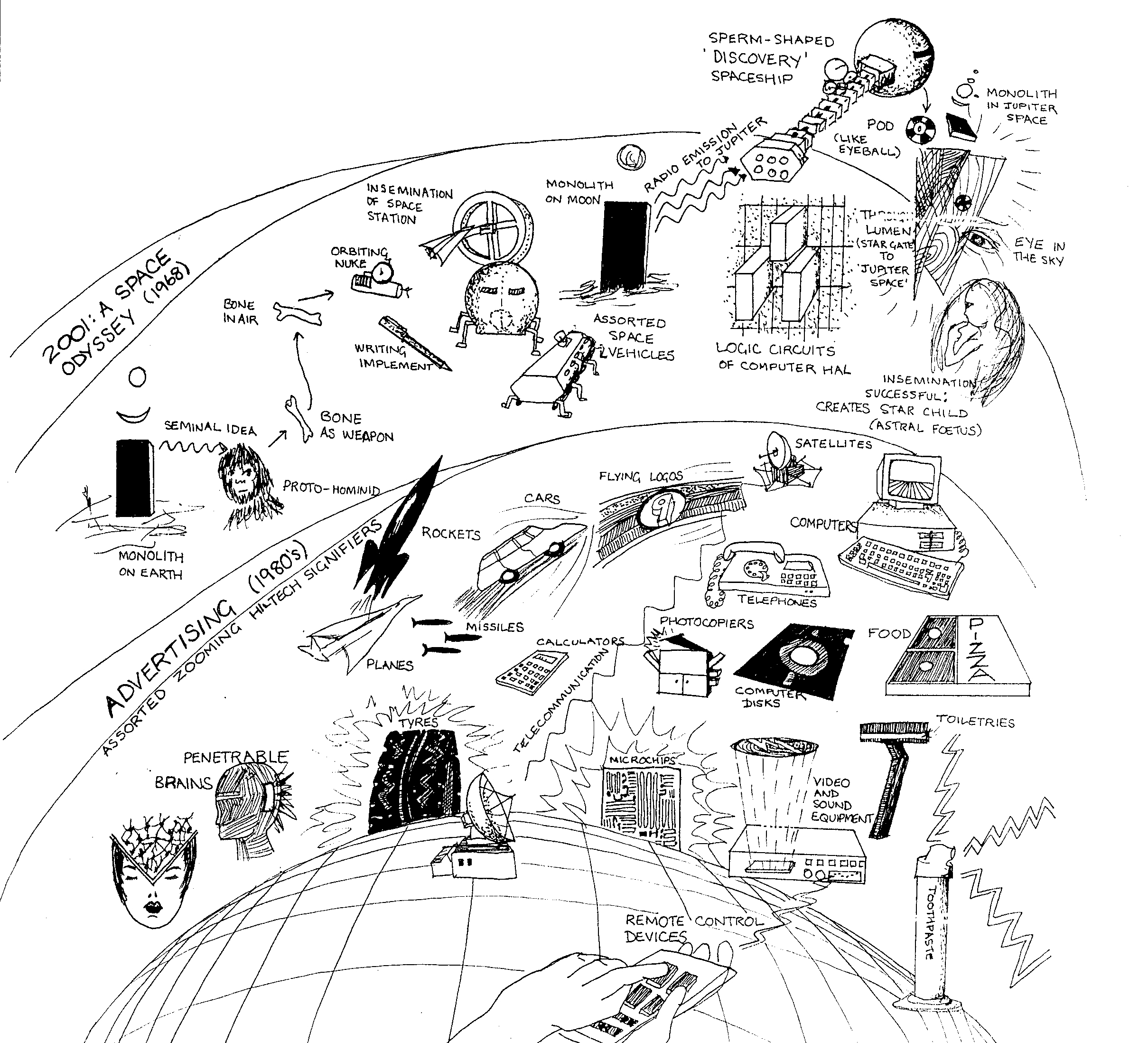

C.C. : Lorsque Zoë Sofia affirme que « chaque technologie est une technologie reproductive », elle attire notre attention sur les autres “enfants” très encombrants que nous mettons au monde : les dispositifs de distanciation qui masquent les corps pilonnés, ou les déchets radioactifs, « filles de la fission lumineuse dont les radiations consumantes continueront de griffer leurs messages monstrueux sur les corps des êtres des futurs lointains ». Dans le contexte d’une escalade militaire ou chaque partie détient le pouvoir de mettre à mort toute forme de vie, elle se demande pourquoi la question de l’extinction n’est jamais posée dans les débats publics, contrairement aux débats rageux contre l’avortement. Elle prend appui sur 2001, A Space Odyssey, qui représente la haute technologie comme mettant littéralement au monde des fœtus géants sortis de nulle part et glorifie leur nature potentiellement exterminatrice pour demander : qui, sérieusement, menace la vie ?

Vous mettez en relation le texte de Zoë Sofia avec la proposition des Rote Zora « Chaque cœur est une bombe à retardement », un manifeste dans lequel les Rote Zora pensent la question de l’avortement et du rapport entre métropole et colonie, entre avortement et stérilisation forcée. Quel écho a pour vous cette proposition politique de 1981 avec la sexo-sémiotique de 1984 de Zoë Sofia ?

E.B.H. : Ce qui était au cœur de nos discussions pendant la traduction, c’était la contre-violence armée. Que faire de notre colère ? Comment répondre à la violence instituée ? Ce sont des questions qui nous mettent au travail. Avec Cindy, on ne peut que confirmer certains arguments avancés par Rote Zora comme : « pour nous, c’est aussi une part de liberté gagnée, un sentiment de vie et de force, que de mettre un peu le feu au cul à un connard de propriétaire ou à son homme de main, à la mafia atomique. » Le rapport était nécessaire pour retracer les double standards dans l’application des droits reproductifs en fonction des populations blanches/non-blanches. Des bombes ont été posées dans des laboratoires, des voitures de connards stérilisateurs ont été incendiées, des livres ont été écrits, mais c’est comme si ça n’avait jamais existé. On se demande si d’autres bombes sont nécessaires.

C.C. : Aussi, la question des droits reproductifs est une porte d’entrée pour une question plus large dans le texte de Zoë Sofia, celle d’un récit technologique qui s’est écrit contre les corps et dont l’histoire est encore manquante. Dans l’exposition, nous voulions donc amplifier le propos, évoquer plus largement le tort global fait à la vie par la main du même spécimen. Comme le soulèvent Rote Zora, les questions cruciales dans tout ça sont : qui est le maître ? Qui détient les clés des définitions et des significations ? Qui écrit l’histoire ? L’écho est dans les questions profondes et dans la méthode pour y répondre. On a voulu démontrer sur pièces à quel point le récit technologique qu’on nous vend est mal écrit, grossier, fumeux et risible.

T.N. Ce texte de Zoë Sofia acte la naissance du cyberféminisme en ce qu’il s’écrit aussi contre un certain écoféminisme new age (culte de la Déesse, essence de la Femme) qui, lui, était profondément technophobe. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que Haraway termine son Manifeste par « Plutôt cyborg que déesse ». C’est la question de la technologie qui va polariser le féminisme des années 80, entre un écoféminisme qui est une machine à renaturaliser et un cyberféminisme monstrueux qui met un terme à l’opposition technique/nature des écoféminismes et que le Xenoféminisme viendra pleinement désactiver ou plutôt hacker.

C.C. : Le texte de Zoë Sofia me semble répondre à une histoire plus large, avec pour leitmotiv « plutôt vivante que morte », loin des luttes intestines. On peut aussi considérer qu’il s’inscrit dans la lignée des visuals/cultural studies, ou de la philosophie de la technique, et pose des questions qui débordent de leur contexte historique et peuvent continuer de nous guider. Dix ans après le texte de Zoë Sofia et son postulat selon lequel « chaque outil est un poème », Bruno Latour pointe à son tour « l’erreur » de Heidegger de poser la médiation technologique comme radicalement différente d’une poesis. La question de savoir ce que notre médiation technologique pense à travers nous et presque malgré nous reste une question importante, tout comme notre façon de nous représenter les implications que portent nos manières de découper le monde, de l’observer à distance inhumaine, de l’indexer et de le nommer.

E.B.H. : L’expo est aussi à entendre comme la continuation de « Chaque outil est un poème » : les mots et le langage ont une implication matérielle, qui peut frapper comme un objet. L’exposition cherche à cerner les visiteur.rice.s, à accumuler les preuves d’un récit technologique vicié. La prise d’otage se fait particulièrement par le langage, notamment par les concepts de Zoë Sofia qui ont cette matérialité oppressante. Nous avons tenu aussi à ajouter une voie propositionnelle à cette somme critique. En marge des murs titrés par les concepts de Zoë Sofia, nous avons nommé Xenophilia une petite salle éclairée au néon jaune radioactif dans les Limbes rassemblant des points de vues aliens qui peuvent devenir des méthodes pour riposter face à cette masse de preuves qui nous accule.

On trouve chez Zoë Sofia cette richesse de la production conceptuelle, assez caractéristique du cyberféminisme. Pêlemêle : cannibaleyes, graines spermatiques, illuminations, excrémentalisme, cerveau Jupiter, techno-digestion,… Zoë Sofia construit un univers entier avec un ensemble de notions qui se connectent dans une ultra-dépendance et qui viennent le faire consister dans une profonde cyberpoétique. Quels sont les concepts qui vous intéressent le plus et ont le plus de résonance avec votre travail esthétique mais aussi avec la manière de penser le politique ?

C.C. : Mon concept préféré est clairement l’excrémentalisme, qu’on pourrait définir comme la production d’une pensée excrémentale (donc de l’ordre du déchet) menaçante pour la vie et masquée sous un effet spécial [2] qui l’enveloppe de lumière. C’est un produit purement mental qui cannibalise, qui se fait passer pour glamour et fascinant, et éclipse d’où il vient, ce qu’il est et d’où il sort. La merde sous le masque du fascinant. On l’a notamment mis en rapport dans l’exposition avec un extrait de Tar Baby de Toni Morrison, qui offre une description du maître pour qui la merde est le principe d’organisation de l’univers.

Esthétiquement et politiquement, je me sens proche de la manière d’écrire de Zoë Sofia, de sa frontalité, son outrance. On sent chez elle le recours à l’excès comme opération pour provoquer une réaction du type « le roi est nu » avec la force de l’évidence. C’est aussi ce que j’applique dans mes films et mes performances.

E.B.H : Personellement, mon concept préféré, c’est les cannibaleyes, les yeux cannibales de la science, ou la perspective objectifiante de la soi-disant rationalité, qui scrute, cadre et évide les corps et le monde. Sur le mur Cannibaleyes dans notre exposition, on abordait cette notion via l’histoire du cerveau d’Ulrike Meinhof, prelevé de son corps à sa mort et gardé dans du formol pendant 40 ans. Le professeur qui l’a conservé (et volé) était persuadé qu’en l’étudiant, il trouverait l’origine du Mal, l’explication pathologisante de la trajectoire politique et radicale de cette femme.

Dans un texte ultérieur [3], Zoë Sofia déclare adopter « une perspective de xénologue dont la spécialité est le rêve alien ». J’ai été contaminée par ce regard xénologue lors de l’écriture de mon texte Un régime parfait : le regard de l’étrangère, de l’alien, de l’altérité radicale qui échappe au regard totalisant tant il déborde du cadre de la dite normalité. J’ai été moi-même surprise que ses concepts affectent ma fiction, que j’écrivais en parallèle de la traduction.

C.C. : Et son humour !

E.B.H : Oui, cette puissance pour retourner le désespoir.

Est-ce qu’aussi ce côté « drôle » du cyberféminisme, ce n’est pas montrer que par l’imagination (qui va être une notion clef des nouveaux écoféminismes comme Stengers), par la création de concepts qu’on considère comme « pas sérieux », on peut s’opposer à un certain partage épistémologique ? Qu’au final, cette pensée dominante est sclérosée, morte, coupée de l’imagination, enfermée dans la circularité du commentaire ? Une pensée qui justifie la domination là où pour mettre fin à cette domination il faut l’audace de l’imagination. Ne s’agit-il pas aussi de montrer que ce qui est caché derrière ce discours sérieux et neutre, c’est-à-dire un discours d’innocence, c’est tout sauf de l’innocence – « Avec le sang de qui mes yeux ont-ils été façonnés ? » demandait Haraway. C’est un refus de rendre des comptes et d’être responsable (accountability), c’est la volonté de tout maintenir en état — c’est-à-dire sans aucune possibilité de changement.

C.C. : Je ne sais pas si la liberté de ton de Zoë Sofia s’oppose au sérieux académique ou si elle décide juste de s’en foutre. Dans les échanges qu’on a eu, elle dit être rétrospectivement surprise de son culot, moins dans le ton que dans le fait de déclarer l’existence d’une nouvelle branche dans le champ de la sémiotique, par exemple. Ce qui est certain, c’est qu’il y a la force de l’urgence qui fait parler sans détour, qui l’ancre politiquement, avec la volonté d’épingler les coupables, si possible en les humiliant, d’un état de fait pourri avec un argumentaire au déroulé implacable. C’est en ridiculisant « l’irrationalité hégémonique » (comme elle le dira plus tard), en la qualifiant d’excrémentale qu’elle arrive à faire percevoir l’absurdité de ce qui se fait passer comme vérité objective.

E.B.H. : L’humour qu’elle utilise est véritablement opérant dans le sens où il met au pied du mur, et relègue toute tentative moins audacieuse à une perte de temps. Zoë Sofia nous livre des outils, et pas seulement pour le champ académique, qu’il faut s’approprier, apprendre à utiliser à l’infini. Dans l’exposition, nous avons voulu prolonger ce rire qui explosait à la lecture de ses textes en disséminant des memes glanés sur le net. C’était une manière de réactiver le sentiment de surprise, de susciter des micro-chocs visuels et textuels dans la salle d’exposition dans l’intention de court-circuiter la sagesse et le sérieux de certaines lectures et d’en revenir toujours au constat final que tout ce qu’on cherche à déconstruire est avant tout une vaste blague.

Il y a aussi une manière d’argumenter captivante chez Sofia en recourant au dessin. Quelles fonctions ces dessins ont-ils pour elle lorsqu’elle cherche à penser ces technologies de la reproduction, et 40 ans plus tard, qu’ont-ils contraint ou ouvert dans votre travail artistique ?

C.C. : Ils sont eux aussi la marque d’une grande liberté académique. Dès le moment où nous avons commencé à discuter avec Zoë Sofia, nous avons compris que notre immense intérêt pour ses dessins était ce qui la touchait le plus. Elle a même déclaré dans un entretien avec Diacritics [4] que l4bouche avait réparé quelque chose. Ses dessins sont beaux et délirants mais ce sont surtout des outils pour penser, des outils analytiques. Ils contiennent tout : ce trait rapide qui va droit au but, son impertinence, cette force de désacralisation des images/effets spéciaux qui nous empêchent de voir de quoi l’on parle réellement. Mais ce sont aussi des objets théoriques et esthétiques.

E.B.H. : Ça m’a donné envie recourir au dessin dans mes recherches ! Je repense à notre expo et à ces mouvements de dépliage (un mur, un concept) et de changement d’échelle (de la feuille au mur). Zoë Sofia nous a transmis cette liberté du jeu sémantique ancré matériellement. Il s’agissait d’éprouver la matière littéraire et plastique en remettant en jeu le corpus critique et les dessins en les déployant sur les murs. Et puis ses dessins ont un statut unique assez trouble, à la fois objets de recherche mais aussi aide à la recherche, est-ce qu’ils peuvent vivre indépendamment du texte ? Est-ce qu’ils sont des œuvres d’art ? Et quelle est leur fonction matérielle pour la recherche ? C’est bien qu’ils restent irrésolus.

Il y a un risque de parler de Donna Haraway trop longuement parce qu’on a pris l’habitude de rabattre tout un tas de penseuses sous son nom, faisant comme si ce nom fonctionnait tout seul, s’autonomisait en dissimulant les discussions collectives qui ont façonné ces théories. L’exemple de Zoë Sofia est éloquent : elle est une note de bas de page du Cyborg Manifesto. Et jusqu’à cette publication, on ne connaissait presque rien d’elle. C’est la même chose pour VNS Matrix, Veronica Hollinger,... On saisit aussi en quoi les discussions collectives – je pense ici à Vinciane Despret et Isabelle Stengers dans Les faiseuses d’histoires) – doivent désamorcer l’hypothèse du génie solitaire, de l’homme blanc civilisé qui produit tout seul, c’est-à-dire l’évidence du cerveau Jupiter.

C.C. : Il y a eu d’emblée une sorte d’accord tacite entre nous, lorsqu’on a commencé à discuter avec Zoë Sofia, celui de ne pas parler de Donna Haraway. Dans son texte « The Cyborg, its Manifesto and their relevance today », écrit 20 ans après la publication du Manifesto, elle dit sa lassitude d’être contactée lorsque Haraway décline une invitation en Australie, pour la seule raison d’avoir gravité dans sa galaxie. On ne voulait pas induire de méprise dans notre intérêt qui était bien uniquement pour elle et pour son texte et sa singularité, même si celui-ci a contribué à la pensée de Haraway – mais ça l’histoire le dit déjà.

E.B.H. : Nous avions le souci de ne pas l’attacher à une catégorie en nous adressant à elle, ni de tomber dans le piège de faire de Haraway à son tour un génie solitaire d’où serait sorti tout le cyberféminisme, toutes les remises en cause des dualismes, tous les recours aux figures du cyborg, des champignons, des bactéries et des chiens. Il s’agissait de reconnaître Zoë Sofia, son travail, le champ académique et sociopolitique multiple et insaisissable dans lequel elle s’insère, mais aussi de comprendre son parcours unique, et ses filiations propres, qui restent toujours des interprétations.

C.C. : Dans l’exposition, on a fait plusieurs rapprochements avec d’autres penseur·ses qui faisaient partie de nos corpus respectifs. Zoë Sofia, en découvrant le contenu de l’exposition, a confirmé certains de ces rapports : elle avait rencontré par exemple Jane Caputi lorsqu’elle travaillait sur les tueurs en série et partageait avec elle un corpus similaire d’images de “fertilité hi-tech”. Amanda Third, qui a écrit sur le vol du cerveau de Ulrike Meinhof, était aussi la collègue de Zoë Sofia à Western Sydney, et elle a, comme elle, bifurqué vers une recherche plus appliquée.

E.B.H. : On a aussi fait des connexions qu’elle n’a pas compris, et dont elle s’est réjouit. On a très vite senti une volonté de transmettre sa pensée et que nous en héritions à notre manière. Ce texte n’est pas, pour elle, un territoire à revendiquer, mais bien à faire grandir et elle nous a fait comprendre que c’était à nous, maintenant, d’apporter les réponses laissées en suspens.

Ça a évidemment du sens d’avoir fait ce travail de traduction et d’exposition collectivement. Dès le début, on a été en quelque sorte deux cerveaux-corps à travailler sur et autour de ce texte, à rassembler toutes les voix qui pouvaient s’y amalgamer.

Ce travail de Zoë Sofia repose sur le diagnostic d’un futur effondré : quels liens vont s’établir entre l’extinction, les rêves d’immortalité de Jupiter, et comment doivent venir y répondre des pratiques de vie — parfois dans Trou Noir on ose le terme de vitalisme. C’est là quelque chose de très important pour nos micropolitiques contemporaines que la traduction de ces textes : héritage de pensées qui luttent contre cette mort programmée au nom de l’immortalité mais aussi qui nous forcent à penser autrement face aux abstractions décontextualisées de l’hétérocapitalisme ou du pouvoir pétro-sexo-racial.

C.C. : Le futur effondré de Sofia est entré en résonance avec d’autres manières de désigner ce qui flottait dans l’air : le constat partagé par d’autres penseur·euses contemporain·es comme Berardi ou Fisher d’une lente désintégration du futur, constat aussi catastrophique que paralysant. La singularité de Zoë Sofia est de remettre en contexte ce sentiment — un sentiment et non une réalité – et de pointer qu’il s’agit là d’une opération qui a des racines culturelles et politiques que l’on peut retracer. Son futur effondré est à entendre comme un effet rhétorique très occidental qui effondre le futur sur le présent : il faut produire ce qui peut être produit, il n’y a pas d’alternative. D’autre part, si l’on poursuit sa pensée, on peut entendre le futur effondré comme une disparition ressentie de la notion même de futur tel qu’on l’entendait jusque là : le Futur, au singulier, unique et glorieux. Aujourd’hui, c’est une idée du futur qui s’effondre, non le futur lui-même, et c’est ça qui provoque un sentiment de perte. Ce qui est nullement une pensée effondriste ou parente du transhumanisme. Il s’agit plutôt d’y saisir un changement de regard : d’autres futurs sont possibles, des futurs conditionnels à partir desquels on crée l’espace nécessaire pour se poser la question de ce que l’on est en train de faire et d’où se prend la décision d’agir.

E.B.H. : Dans son texte, Zoë Sofia parle du futur effondré comme d’une conjugaison. Nous avons d’emblée été touchées par cette évidence poétique : comment une conjugaison du monde peut impliquer des effets réels et matériels ? Faut-il inventer une nouvelle conjugaison ? Zoë Sofia nous exhorte à porter une attention acccrue à nos manières de conjuguer nos temps vécus et la distance avec laquelle nous regardons les choses. Le travail commun avec Cindy nous permet de verbaliser et d’articuler nos micropolitiques, on met au travail notre colère, son potentiel de mutation en action, on réfléchit à ce qui nous prend notre temps. On réfléchit aux rapports et à la circulation de notre puissance de travail et de désir, on arrache des heures et de l’argent pour les redistribuer vers nos recherches langagières, qui de nouveau relancent les questions. Mettre à l’épreuve des contre-fictions économiques sera sûrement un de nos prochains terrains.

C.C. : Notre désir d’action est couplé à une position assez claire que nous partageons avec Estelle : nous ne nourrissons aucun espoir, sinon celui d’apprendre à regarder en face des situations où nous ne croyons à aucune réparation possible. C’est à partir de là que la discussion commence, car ce constat n’implique pas forcément qu’on se retire à la marge, qu’on cherche à donner des leçons, qu’on attende l’Apocalypse en se frottant les mains ou même qu’on s’extraie du problème, mais bien qu’on décide de donner du temps et de l’argent pour fomenter des opérations d’humiliation au sens littéral : qui rapprochent du sol. Des opérations qui font courber l’échine et font baisser la tête, nous ancrent, nous mettent nous-mêmes face à l’insoluble, à l’impossible, qui, si on a de la chance, peuvent entraîner des éclats de rire et fissurer l’hubris ou la vanité des grandes définitions pour arracher un peu de modestie.

E.B.H. : En effet : la réparation sous-entend l’idée qu’il est toujours possible de mesurer le tort, de comptabiliser les dettes et les crédits, et donc de toujours pouvoir acheter le calme. Sauf qu’on sait qui tient les comptes. Beaucoup ne se calmeront jamais.

Entretien réalisé par Quentin Dubois, novembre 2022.

[1] À propos de « Jupiter Space : l4bouche traduit Zoë Sofia » aux Limbes à Saint-Étienne lire : https://lundi.am/Penetrer-l-espace-Jupiter-et-revenir-sur-Terre

[2] « Les effets spéciaux que l’on voit dans les films de science-fiction et dans les publicités pour les produits high-tech nécessitent beaucoup d’argent, de temps, de labeur, de technologie et de technique. Tous ces efforts sont un équivalent culturel du travail du rêve, qui produit des images chargées de sens, des expressions fantastiques et poétiques mais aussi réalistes en termes de désirs et de pensées autrement indicibles ; des expressions qui échappent à la répression de la critique rationnelle. », Zoë Sofia, Exterminer les fœtus : avortement, désarmement, sexo-sémiotique de l’extraterrestre, in Entretien avec l4bouche, éd. Excès et l4bouche, 2022.

[3] Zoë Sofia, Aliens R’ Us, publié dans George E. Slusser & Eric S. Rabkin (eds), Aliens. The Anthropology of Science Fiction, Southern Illinois University Press, 1987

28 JANVIER 2021

Une lecture de l’ouvrage "Désirer comme un homme" de Florian Vörös.

28 SEPTEMBRE 2020

Examen critique du projectile politique Par delà les frontières du corps de Silvia Federici.