À Mexico, dans sa plus prestigieuse université, l’UNAM (Université nationale autonome du Mexique), la faculté de philosophie et de lettres a été occupée pendant presque trois mois par des femmes. Nous sommes allées les rencontrer fin décembre.

« On assassine nos filles dans les écoles et ailleurs, YA BASTA, camarades. Et si l’on voit qu’on est en colère, qu’on le voit, comment pourrais-je ne pas être en colère ? Je veux tout brûler ! Ils m’ont tué ma fille ! » Une femme lors de la manifestation du 25 novembre contre les violences faites aux femmes à Mexico D.F

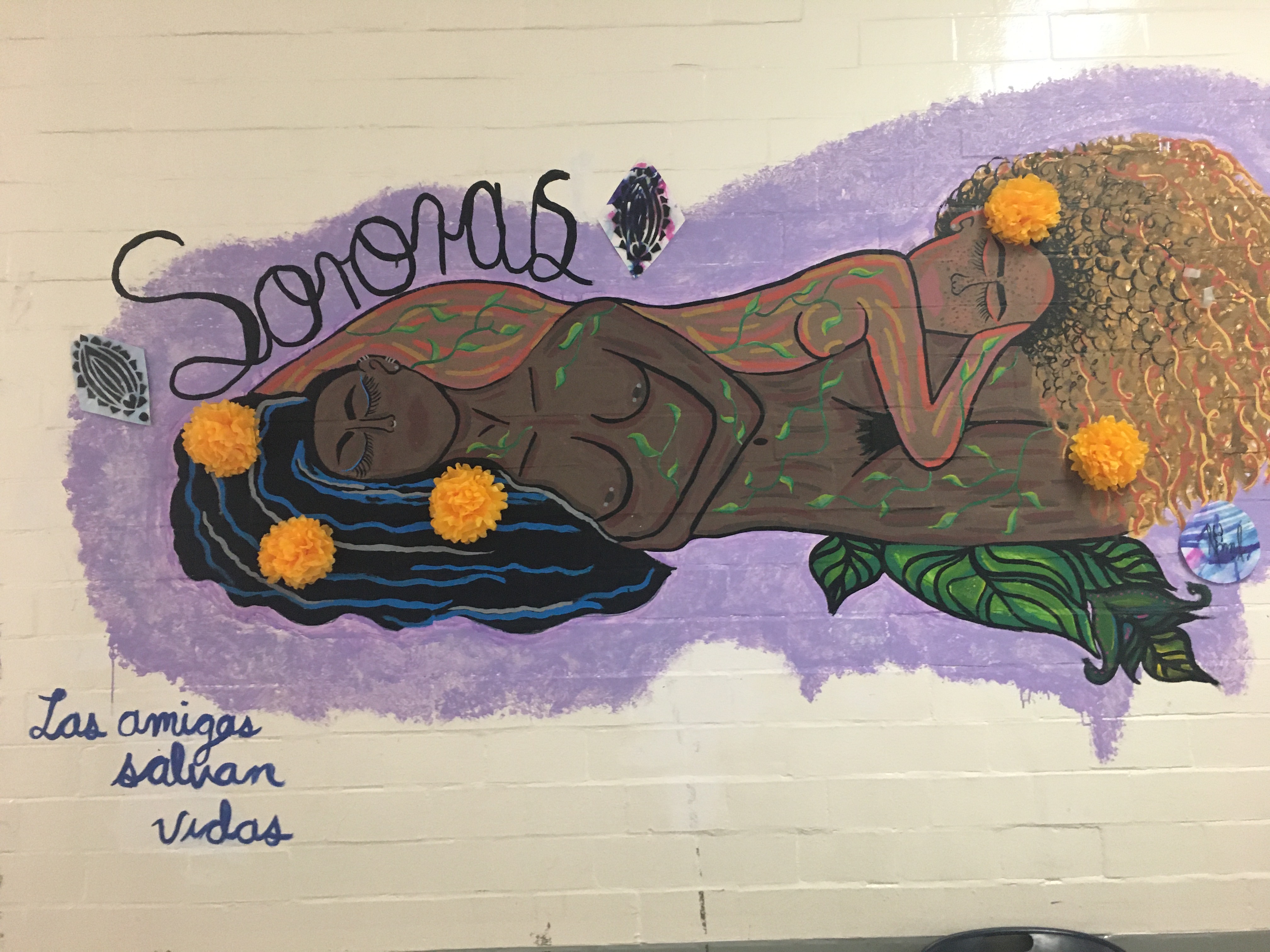

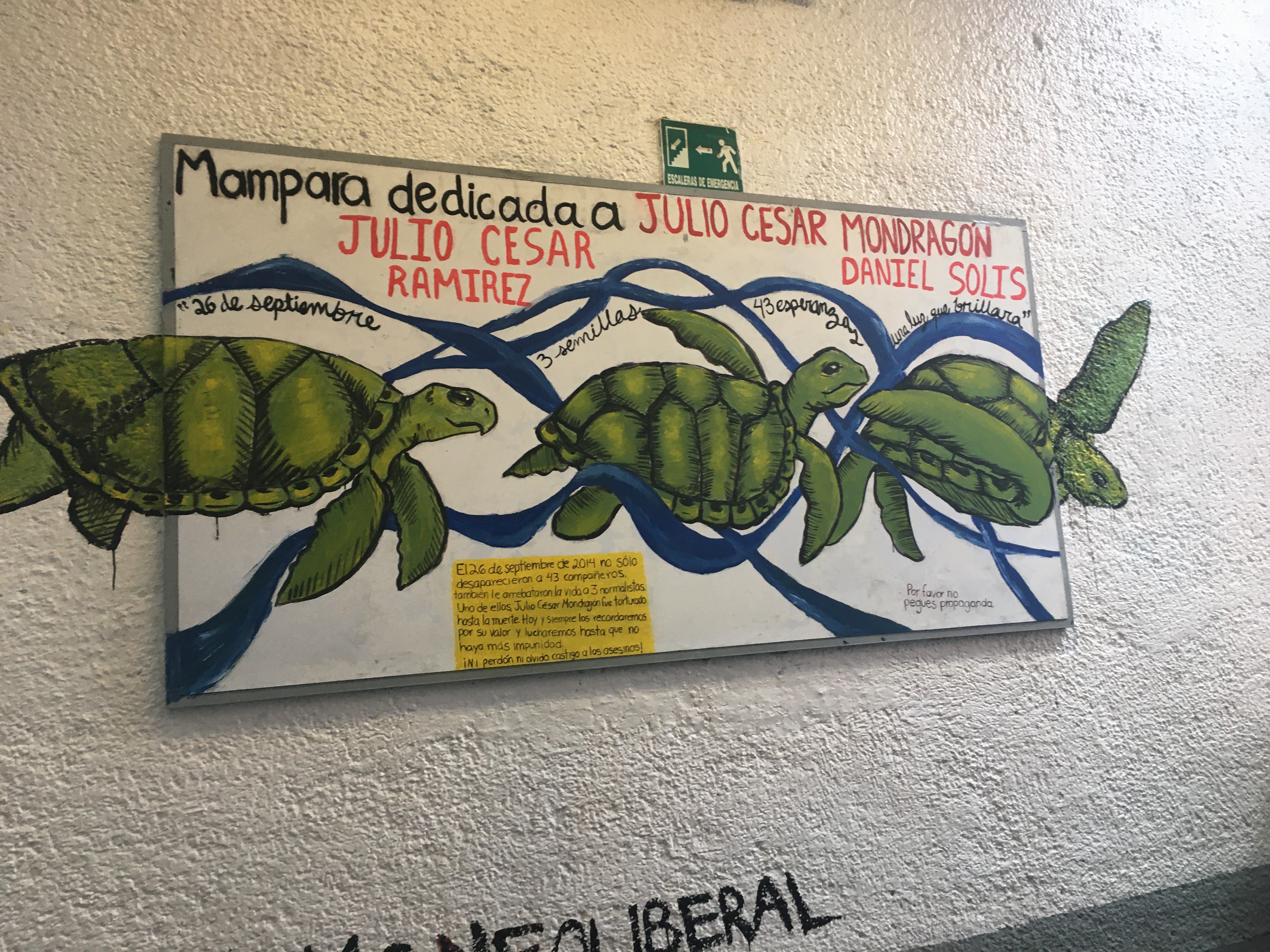

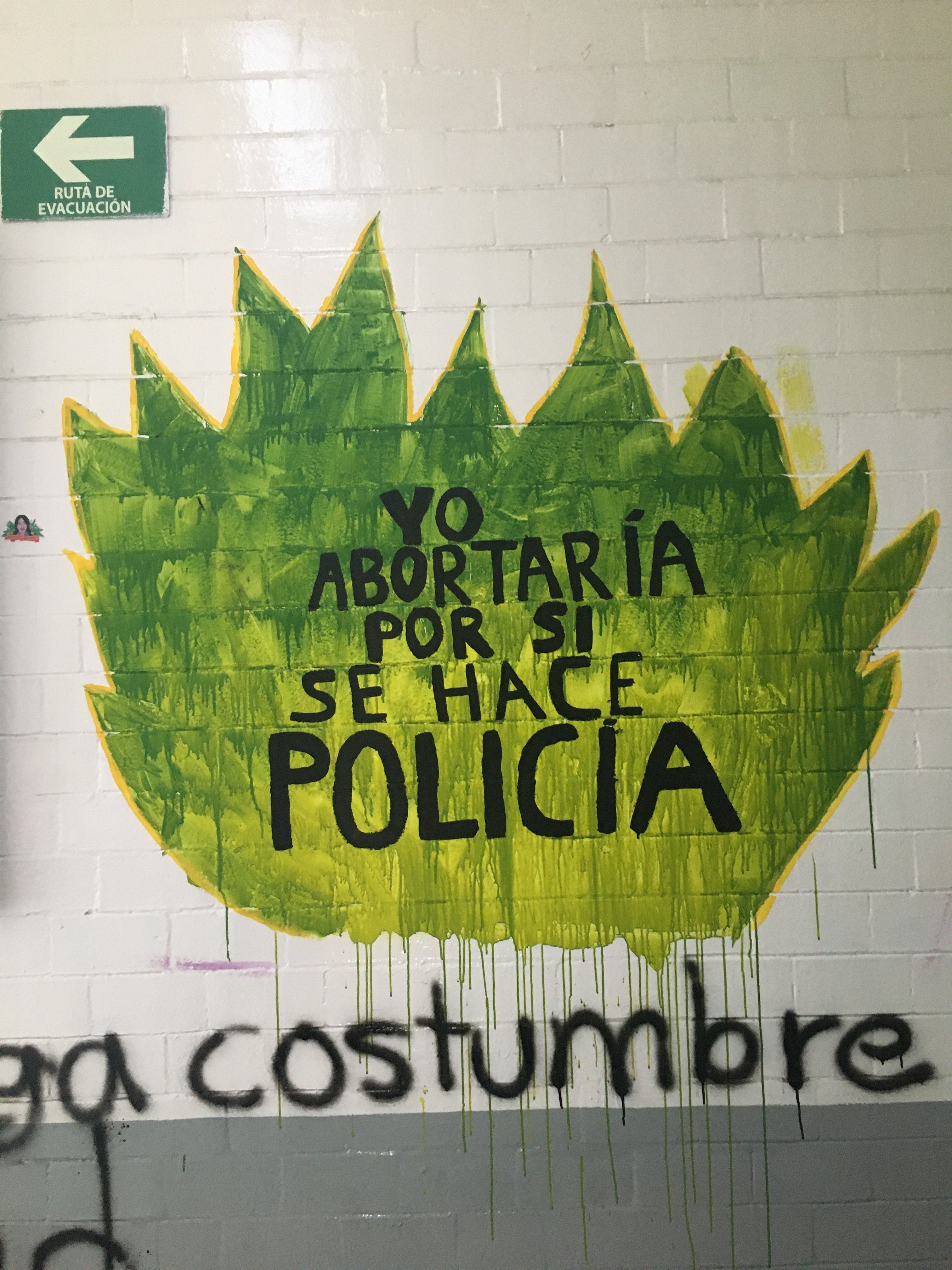

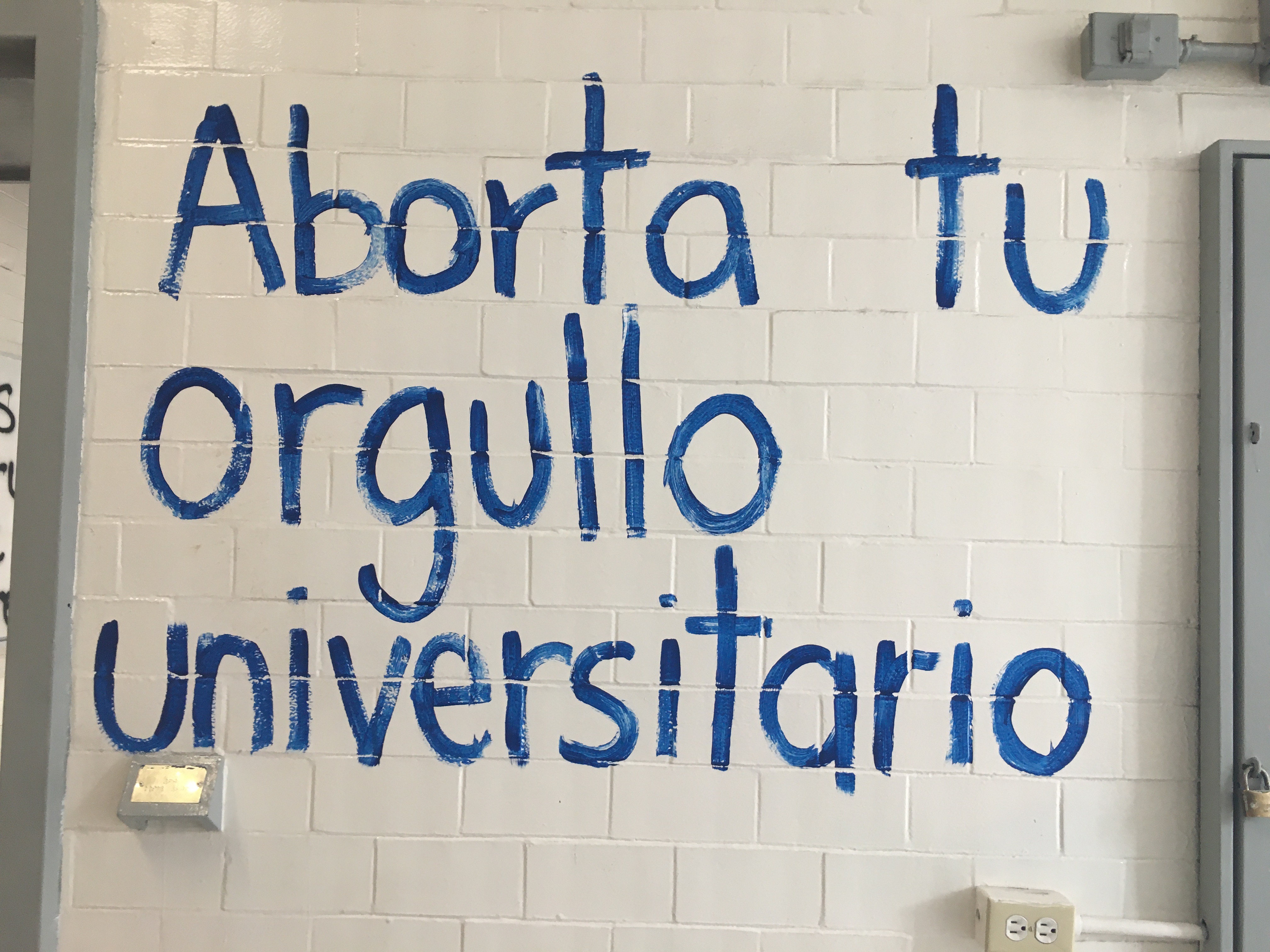

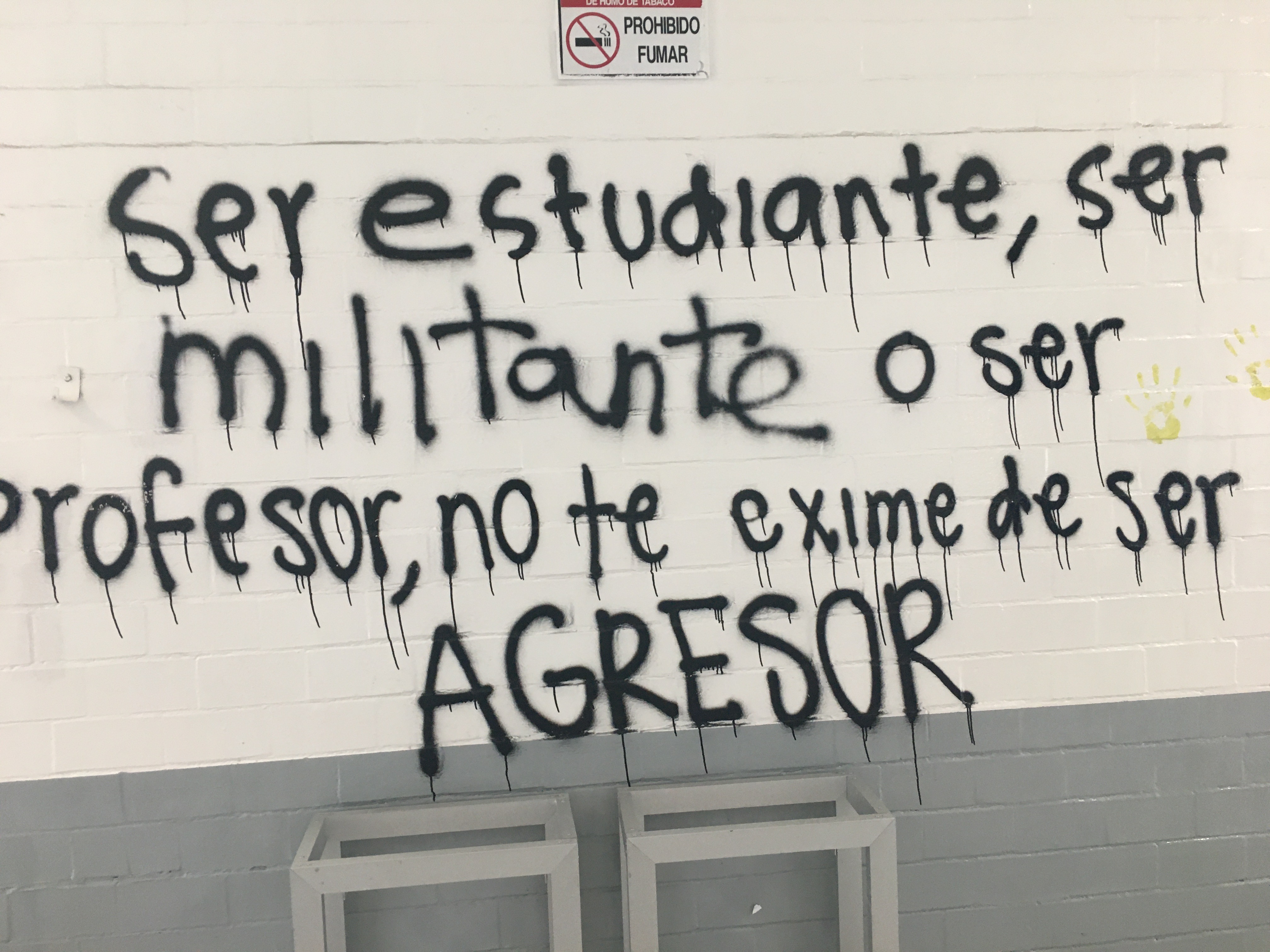

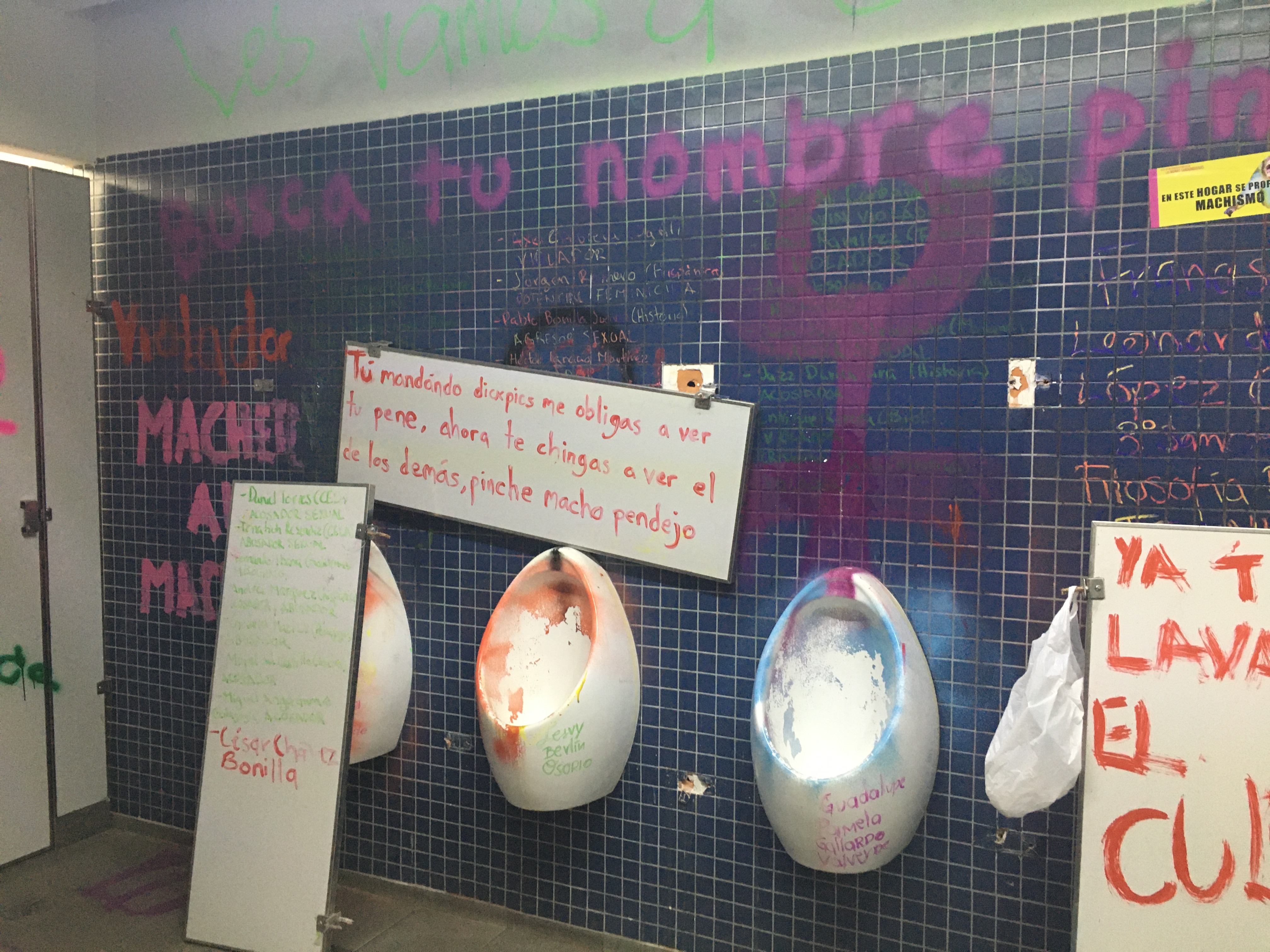

Dans ce bâtiment du campus central classé patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, personne ne rentre ni ne sort sans l’autorisation de celles qui occupent les lieux depuis alors deux mois. Tous les cours sont annulés depuis la prise de la faculté. À l’intérieur, les murs crachent la rage des ces femmes avec des consignes comme « Avorte ton orgueil universitaire », « Les murs se nettoient, les mortes ne reviennent pas », « Vous n’aurez plus le confort de notre silence », « Ils lisent des trucs féministes mais ils restent les mêmes », « Ni nos corps ni la terre ne sont des territoires de conquête ». Toute une vie s’invente à l’intérieur, la salle 102 remplie de vivres montre leur capacité et leur détermination à aller jusqu’au bout. Les fêtes approchent à grands pas, mais pour elles, Noël est annulé cette année.

Pour revenir un peu en arrière, on aimerait savoir s’il y avait déjà des groupes de femmes/féministes qui s’organisaient à l’UNAM avant cette occupation ? Et si vous vous étiez déjà organisées ensemble avant ce mouvement ?

Nous, concrètement, nous n’avions pas d’organisation à l’université avant cette prise. Nous sommes toutes étudiantes ici, mais nous venons de différentes filières et pour la plupart, nous nous sommes rencontrées ici. Auparavant, il n’y avait pas vraiment de groupes qui s’organisaient sur les questions de violences liées au genre.

Nous avons parlé avec des anciennes étudiantes féministes de l’UNAM et elles nous ont toutes répété que ce que l’on fait n’aurait pas été possible à leur époque. Pourtant, nous nous reconnaissons comme le fruit des luttes qui nous ont précédées, des femmes qui ont lutté et bataillé avant nous.

Il nous semble que cette année a vu beaucoup plus de mouvements autour du féminisme que jamais auparavant. Le 16 août 2019, il y a eu une marche énorme sur la Glorieta de los Insurgentes [1] durant laquelle il y a eu beaucoup d’actions. Le métrobus a été détruit, il y a eu plein de tags sur des monuments importants, et c’est là que ça a vraiment commencé à faire du bruit et à parler de la rage que portaient les femmes. Cette manif a été un moment pour se sentir ensemble, pour savoir que nous étions nombreuses à être en colère, que nous n’en pouvions plus et que nous étions prêtes à faire quelque chose. C’est sûr que ce qui se passe au niveau national ou au niveau de la ville de Mexico a des répercussions sur ce qui se passe ici à l’université, notre occupation est clairement le résultat de ces chaînes de grèves qui ont commencé à la Faculté d’Études Supérieures (FES) de Cautilan (État de Mexico [2]).

Avant cette période, il y avait des camarades féministes bien sûr, qui savaient que les choses n’allaient pas bien, et qui ont dû cohabiter toute leur scolarité avec des agresseurs et des violeurs mais il ne s’est jamais rien passé. Même si cela avait probablement été pensé, maintenant nous sommes en train de faire quelque chose, et ces mêmes camarades viennent ici et nous remercient en nous disant qu’il fallait que cela arrive.

Les grèves ont donc commencé, se sont succédées et nous apprenons à nous organiser sans précédent qui pourrait nous donner l’exemple et avec lesquels on pourrait s’inscrire dans une continuité. On avance à tâtons en permanence, en se demandant comment faire les choses, en créant des réponses, et c’est beau mais c’est lourd aussi.

Quel est le moment qui constitue un tournant, quels sont les déclencheurs qui mènent à ce que vous vous organisiez entre femmes au sein de l’UNAM puis à l’occupation de la faculté depuis le début novembre 2019 ?

En reparlant entre nous, on a remarqué que l’on a commencé à s’organiser davantage ensemble au moment de la création d’un « protocole du genre » par l’UNAM en 2016. Alors qu’il était censé aider les victimes de violences de genre, il permettait en réalité d’aider les agresseurs plutôt que les personnes qui subissent ces agressions.

Un autre déclencheur fut lorsque cette année, à la rentrée, l’UNAM a commencé à donner des « cours de genre » aux élèves de première année. Ces cours ont été dispensés par une prétendue avocate qui a tenu des propos très problématiques, très victimisant et inacceptables dans un contexte de prise en considération des perspectives de genre.

Mais si on parle de ce mouvement, maintenant, de la prise de la faculté de philosophie et de lettres, alors il faut surtout parler du moment où nous avons fait des fresques dans l’université. Le 2 octobre 2019, il y a eu une grève en commémoration du massacre des étudiant-es à Tlatelolco en 1968 et on a fait une fresque, qui est restée inachevée, dans laquelle on pouvait voir la Victoria alada et Artémis [3] en train de s’embrasser. La fresque a été terminée entre le 18 et le 19 octobre, pendant d’autres jours de grève décrétés à la suite du viol de l’une des élèves de l’UNAM. D’autres fresques ont été peintes, mais cette première est la seule à avoir été effacée. La direction a commencé à nous donner des excuses pour justifier pourquoi ils avaient effacé seulement cette fresque. D’abord ils ont dit qu’elle portait atteinte aux symboles de la patrie, après ils ont dit qu’ils l’avaient effacée parce que c’était une fresque « bizarre », puis qu’en fait ils s’étaient trompés et qu’ils ne savaient pas qu’il ne fallait pas l’enlever… L’effacement de cette fresque a donc été un élément déclencheur parce que c’était un acte de lesbophobie clair, et à la suite d’une assemblée non mixte, on a appelé à une grève de 12 heures le 4 novembre.

Tout cela a pris place dans un contexte de foisonnement de grèves : dans la FES de Cautilan, elles ont décidé de faire grève parce qu’il y a énormément de plaintes contre des profs et des élèves pour agressions sexuelles qui ne sont pas prises en compte. Leur grève a duré 3 semaines et elle nous a incitées, comme d’autres facs ainsi que les prépas, à lancer nous aussi des appels à la grève, voire pour certaines à tenir des occupations pendant une nuit ou une semaine.

Nous avons donc fait une grève de 12 heures, pendant laquelle nous avons exigé des excuses dignes et publiques ainsi que la destitution de la prétendue avocate qui était en réalité psychologue. Depuis le début, nous avons prévenu : « Si vous ne satisfaites pas nos demandes au bout de ces 12 heures, la grève deviendra une occupation illimitée, et les demandes augmenteront jusqu’à réclamer la destitution du directeur pour incompétence et négligence, celle du secrétaire général parce qu’il y a une plainte contre lui pour agression sexuelle depuis #metoo, ainsi que celle de l’avocat de la faculté parce qu’il met le nez dans des cas de violence de genre pour empêcher que certaines affaires aient des suites tandis qu’il permet que les plaintes pour diffamation, venant des mecs et les profs contre celles qui osent dénoncer des violences, elles, aboutissent ». Puisqu’ils n’ont pas satisfait nos exigences, nous avons commencé la prise de la fac avec ces trois demandes comme point de départ.

Quelques jours plus tard, alors qu’une manifestation passe devant la faculté d’ingénierie de l’UNAM, des étudiants sont venus agresser des manifestantes, allant jusqu’à en blesser certaines à coups de briques et de morceaux de verre. À la suite de cela, la direction de la fac d’ingénierie a bien fait un communiqué, mais dans lequel elle accuse les femmes qui manifestaient ce jour-là d’être venues pour agresser, casser des vitres et faire des tags. Et si c’est vrai que nous avons cassé des vitres et tagué, nous n’avons agressé personne ! Quant à la direction de l’UNAM, elle ne s’est même pas prononcée... C’était une omission totale, qui constitue le reflet de toutes les omissions qu’il y a tout le temps à l’université. Quelque chose de si gros et si visible, ils ont juste laissé pisser… Et puis cela montre bien que nous, les femmes et les dissidentes sexuelles, nous ne sommes pas les bienvenues dans cette université. Ça, ça a été un moment assez marquant. Cet événement a déclenché encore plus de grèves et la prise d’autres facultés. Même à la fac d’ingénierie elles ont tenu quelques assemblées alors qu’il n’y avait jamais eu une seule assemblée de femmes !

Il y a donc eu de multiples éléments déclencheurs de l’explosion mais c’est surtout un ras le bol cumulé, tout ça constitue les gouttes d’eau qui ont fait déborder le vase après tant de négligences et d’incompétence de la fac et de l’UNAM en général par rapport aux violences de genre.

À la suite de tout cela, grâce à l’occupation et après beaucoup d’heures de discussions et de nombreux groupes de travail, nous avons formulé onze demandes très élaborées concernant tout ce que nous voulons qui change, non plus seulement au sein de notre faculté mais à l’UNAM plus largement, car le problème n’est pas isolé, la violence et la complicité sont institutionnelles.

- Modification des articles 95, 98 et 99 des statuts généraux de l’UNAM, car la violence de genre n’est pas considérée comme une faute grave qui puisse conduire à une expulsion. (Alors qu’aujourd’hui, on peut être viré-e pour avoir fumé un joint sur le campus, mais pas pour une agression sexuelle.)

- Destitution du secrétaire général et de l’avocat de la faculté.

- Réouverture des cas de violences de genre au sein de la faculté.

- Transparence de l’information concernant les violences de genre au sein de l’université.

- Création d’une commission tripartite composée de travailleuses, étudiantes et professeures, chargée de superviser et restructurer les méthodes de prise en charge des violences de genre.

- Formations sur les violences de genre obligatoires pour les professeur-es.

- Mise en place de cursus et d’unités d’enseignement avec des perspectives féministes.

- Accompagnement psychologique des personnes qui dénoncent des violences de genre.

- Pas de criminalisation des occupantes ni de l’occupation ainsi que le non-effacement des tags et des fresques.

- Excuses publiques de la direction à présenter à la famille de la camarade Mariella Vanessa Diaz Valverde, disparue tandis qu’elle se trouvait sur le campus. Pour autant, le directeur Linares n’a jamais déclenché de processus d’accompagnement pour sa famille et a volontairement entravé l’enquête.

- Respect des espaces d’organisation nouvellement créés.

Notre grève est donc devenue une prise, une occupation.

La différence notamment c’est que dans le cadre des grèves, il y a un dialogue avec les autorités qui se met en place. Nous ne voulons pas dialoguer avec les autorités. En vrai, nous avons essayé mais le directeur est venu et il est reparti 10 minutes après en faisant semblant de devoir répondre au téléphone parce qu’il ne voulait pas être là. Il n’a pas voulu dialoguer alors nous nous sommes concertées pour savoir comment réagir. Aujourd’hui, nous pouvons leur dire : « Nous avons déjà formulé nos demandes, elles sont claires, elles ont été travaillées et elles sont bien structurées, on vous les a fait parvenir et vous savez que la condition pour qu’on vous rende le bâtiment, c’est de répondre concrètement à toutes et chacune d’entre elles, et selon nos conditions ». C’est pour cela que c’est une prise, parce que nous ne sommes pas en train de travailler en fonction de leurs termes ni de ceux de l’institution, en fonction de ce qui leur semble le plus facile ou de ce qui leur convient le mieux. Nous sommes celles qui avons établi les conditions. Il y a 11 demandes structurées, travaillées pendant des heures, et ils doivent les respecter s’ils veulent récupérer leurs installations.

Nous avons pu voir les fruits de notre action, nous avons vu comment le rectorat nous invite à dialoguer alors que cette même instance a nié le dialogue aux familles des disparues, alors qu’elle a refusé de parler avec les mères des femmes assassinées à l’intérieur du campus… C’est une instance où l’impunité règne, une instance horrible qui prend juste soin de ses propres intérêts. Maintenant ils viennent nous inviter pour dialoguer parce qu’ils ont besoin de leur bâtiment. Nous ne considérons pas cette invitation comme quelque chose d’incroyable ou comme un privilège. Nous nous sentons plutôt impuissantes devant le fait que nous, qui avons pris ce bâtiment, soyons invitées tandis que toutes les personnes qui en avaient besoin et qui avaient demandé de dialoguer avec le rectorat n’ont pas été entendues. Et puis on a aussi des précédents, qu’on ne veut pas laisser se reproduire. Par exemple l’année dernière, il y a eu un mouvement étudiant dans l’un des campus de l’UNAM, soutenu par différentes facultés et universités, et réprimé par les directeurs qui ont envoyé des « groupes de chocs » attaquer et blesser les manifestant-es. Une grande organisation étudiante s’était mise en place et le fruit de cette mobilisation a été une requête très bien structurée transmise au recteur : il s’en est lavé les mains. Il nous a dit « oui, oui » mais n’a absolument rien changé. Tout est retourné à la normale, il n’y a eu aucun changement, tout le monde a continué sa vie comme avant… C’est précisément ce que nous ne voulons pas qui nous arrive. L’occupation de la fac, l’arrêt des activités, c’est un moyen de leur mettre la pression, un moyen très puissant et nous en avons déjà vu des résultats : ils se sont engagés à pleins de trucs qui n’auraient jamais pu exister autrement, comme créer une commission tripartite en charge d’accompagner les cas de violences de genre alors que cela faisait deux ans que l’on essaie de la mettre en place sans succès.

Beaucoup de gens nous demandent à quoi va servir cette occupation. Nous répondons que nous avons réellement déjà réussi pleins de choses grâce à cela ! La soi-disant avocate de l’ancienne commission de genre a été licenciée, l’avocat qui accuse systématiquement de diffamation les filles qui portent plainte a été muté à une autre instance… Ils se sont déjà engagés sur différents points et nous ne comptons pas nous rendre avant de les voir réalisés. C’est la raison pour laquelle nous sommes là, en train de résister.

Et si nous faisons une prise, c’est parce qu’elle implique un non-retour à la normalité. On a interrompu une période de cours bien cadrée. On interrompt une façon de vivre également, de beaucoup de vies, en disant que cette fac, qui fait partie de nos quotidiens, ne va plus être comme avant, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Cette fac ne peut pas être considérée comme un endroit normal quand à la fois victimes et agresseurs doivent s’asseoir dans la même salle, quand dans cet endroit l’une de tes camarades disparaît et les autorités retiennent des informations sur son cas et ne la recherchent pas.

Cette prise implique de ne pas pouvoir recommencer comme avant, elle implique aussi d’ôter un centre de pouvoir à l’autorité, non pas en le prenant à notre tour pour nous, parce que nous savons que le pouvoir ne sert à rien, mais plutôt en rappelant ainsi que nous sommes là, que nous sommes plus nombreuses qu’eux et que nous pouvons faire plus de choses qu’eux.

Nous avons bien réfléchi et nous pouvons dire que cette université est faite pour les hommes. Les lois qui régissent aujourd’hui cette université ont été pensées quand les femmes n’avaient pas de droit d’admission. Et maintenant que nous sommes dedans, ils n’arrivent pas à faire rentrer dans leur tête que nos nécessités ne sont pas les mêmes que celles des hommes et que les violences qui nous traversent sont complètement différentes de celles qui les traversent eux. Nous croyons que l’UNAM n’est plus que la reproduction d’un petit État rattaché à l’État féminicide et que son « autonomie » est surtout synonyme d’« impunité ».

Ce retour à la normalité cristallise bien notre opposition avec les institutions. Tous leurs discours, depuis le début, ont été les mêmes : « Nous voulons dialoguer, nous voulons essayer de trouver des solutions pour pouvoir reprendre les activités quotidiennes, les activités académiques et administratives… » Ça a toujours été leur discours. Jamais ils n’ont dit : « Nous voulons résoudre ce problème, s’attaquer au grave problème de violences de genre », ou « pour que les femmes de cette faculté puissent se sentir en sécurité quand elles traversent nos couloirs » …

Et c’est précisément ce que nous ne permettons pas ici, nous ne permettons pas un retour à la normale, à cette quotidienneté contrairement à ce qu’ils voudraient. Une de nos demandes, c’est que les tags et les fresques qui ont été faites ne soient pas effacées. Ça pourrait passer pour un caprice ou un jeu mais il ne s’agit pas de cela. Être dans ce bâtiment, dans ces couloirs et voir ces tags, cela met mal à l’aise tout le monde parce que l’on peut lire « Untel tu es un connard », « Linares tu es un connard » (le directeur), « la bite du violeur au mixeur ! ». Ça met mal à l’aise et tant mieux, nous ne voulons pas permettre qu’ils puissent s’asseoir dans ces salles sans voir nos manifestations de douleur et de ras le bol.

Quelles sont vos perspectives à moyen ou long terme ?

À court terme, notre objectif c’est que toutes nos 11 demandes soient satisfaites.

Les perspectives que nous avons à moyen et long terme, c’est de mettre en place ce qui va permettre que cette lutte reste, qu’elle ne finisse pas en même temps que cette occupation et que nous puissions laisser des choses pour celles qui viendront après. Nous voulons notamment conserver un espace d’organisation à l’intérieur de la faculté, pour que l’on ne se disperse pas. Nous voudrions disposer d’une salle dans la fac. Nous sommes nombreuses et nous avons besoin d’un lieu, pour nous et par nous, où se retrouver, penser et travailler ensemble, où continuer d’apprendre et nous former. Ce que fait le système, c’est justement nous séparer, d’essayer de te faire croire que tu es la seule folle qui en train de penser à ça alors que toutes les autres sont bien intégrées, que toutes les autres vont bien et que tu es la seule qui va mal. C’est comme ça que le féminisme commence, en te rendant compte que tu n’es pas la seule, que tes problèmes ne sont pas individuels, que le problème est structurel.

Une des idées c’est également de continuer à accompagner les femmes qui dénoncent des agressions et de leur proposer un espace sûr, dans le cas où on ne puisse pas leur garantir d’éloigner leurs agresseurs, qu’elles puissent au moins venir s’y poser, pour qu’on les prenne dans nos bras.

Nous pensons aussi cet espace pour celles d’après, car nous sommes conscientes que si nous pouvons tenir un tel espace, toutes les autres camarades ont cette capacité, et donc aussi toutes celles qui viendront après nous et qui pourront continuer à tenir ce même espace mais avec leurs propres manières de le faire. Il faut avoir à l’esprit que les formes ou les possibilités, les limites mentales que nous avons aujourd’hui, ne seront plus les mêmes pour celles qui viendront après. De voir toutes ces mobilisations dans les prépas, les filles tenir des collectifs féministes dès 15 ans, ça fait penser que cela ne va pas s’arrêter là et que les prochaines générations auront moins de limites, qu’elles ne se poseront pas la question de s’il faut prendre le rectorat ou non, qu’elles ne douteront pas avant de saccager la bibliothèque… Leurs limites seront moindres que les nôtres et cela nous réjouit de penser aux femmes qui vont arriver après nous.

Et quelle est la position du rectorat en ce moment ?

Pour le moment, certaines demandes ont été approuvées, par exemple nous avons imposé qu’il soit obligatoire de valider un cours de « perspective de genre ».

En revanche, concernant la salle, ils nous ont dit non. Ils prétendent que les espaces disponibles de la fac sont limités, qu’ils pourraient seulement nous donner un horaire de temps un temps exceptionnellement… Ils refusent aussi de licencier le secrétaire général qui a une plainte contre lui. À ce jour, leur réponse consiste surtout à dire qu’ils veulent avoir un dialogue avec toute la communauté universitaire et pas seulement avec nous.

Pouvez-vous nous raconter un peu le quotidien de l’occupation, comment est-ce que vous vous organisez ?

Chaque jour est une surprise. Nous essayons de tenir un agenda mais il y a toujours de nouvelles choses qui apparaissent alors nous avons fait une grille des tâches quotidiennes et des tâches émergentes. Les tâches quotidiennes sont plutôt d’ordre logistique, les tâches émergentes sont d’ordre organisationnel : des réunions urgentes et tout un tas de propositions d’ateliers très divers, de la broderie à la sécurité informatique en passant par les premiers secours. De façon régulière nous avons des ateliers d’auto-défense et des formations sur les droits humains. Cela nous a vraiment aidées pour penser comment se défendre dans un cadre légal mais aussi comment on peut se défendre en dehors de ce cadre, parce que nous savons bien que dans la légalité il n’y a pas beaucoup d’éléments pour nous protéger et alors nous devons savoir sortir de ce cadre pour pouvoir nous défendre. Nous sommes en train de construire des formes de défense qui n’envisagent pas d’attendre que l’État se préoccupe de nous, parce que nous savons bien qu’il ne le fait pas. Presque tous les ateliers sont tenus par des personnes extérieures à la fac. Même si une camarade de l’occupation a aussi fait un atelier de tatouage, et à présent nous avons toutes un tatouage collectif qui représente une femme cagoulée...

Nous avions la règle d’avoir une réunion chaque jour à 13h, toutes ensemble, pour s’organiser et résoudre toutes les questions qui se posaient à nous. Aujourd’hui on ne le fait plus parce que c’est les vacances alors il y a moins de personnes qui viennent, mais c’était très important parce qu’il y a beaucoup de choses qui se passent en une seule journée. D’habitude ces réunions sont assez longues, il y a toujours plein de trucs à résoudre, autant d’ordre institutionnel que personnels, on parle un peu de tout. C’est peut-être une des choses qui changent en s’organisant entre femmes par rapport à l’organisation en mixité. Nous sommes en train de parler depuis un autre endroit, notre lieu d’énonciation n’est pas juste « penser avec la tête froide », la politique, la stratégie, la guerre et gagner la guerre… Nous sommes en train de penser comment sauver nos vies, et dans ce but il faut aussi parler de tout ce qui peut nous blesser, même à l’intérieur de l’organisation, de tout ce qui nous fait nous sentir mal, de tout ce qui ne marche pas au niveau personnel, justement pour que ce genre de conflits n’affaiblisse pas notre force à l’extérieur ou dans ce qui est considéré comme politique.

Comment prenez-vous des décisions ?

Nous nous sommes demandé si l’assemblée était la forme adéquate pour une organisation de femmes, parce que ce sont des méthodes qui se sont construites depuis les lieux des hommes, alors ça nous a interrogés sur l’efficacité de cette manière de prendre des décisions. Nous n’avons donc pas de ce qui s’appellerait des « assemblées », aussi parce que les assemblées sont entendues comme des espaces de discussion avec toute la communauté universitaire et nous n’avons pas de dialogue avec cette communauté de manière générale. Nous avons donc des réunions organisationnelles, où vont celles qui peuvent y aller.

Au début c’était quelque chose de difficile, on était constamment en train d’attendre que certaines arrivent et à reporter à plus tard. Et puis nous avons décidé que ce n’était plus possible et que les réunions auraient lieu quoi qu’il en soit, avec celles qui sont présentes à ce moment-là, qu’on ne reviendrait pas sur ce qui a été décidé et que ça ne devrait pas poser de problème parce qu’il faut faire confiance à celles qui se sont réunies et ont décidé ainsi. Nos réunions sont très longues, nous ne nous posons pas de limites tant que certaines ont besoin de s’exprimer. Il y a un fort climat d’écoute et de respect de l’autre. Nous partons d’un autre endroit, pas juste de la rage et de la tête froide, nous partons vraiment de l’amour que nous avons entre nous, parce qu’on se veut vivantes, et bien, et en sécurité, alors entre nous la question du soin collectif, de la compréhension de l’autre, c’est fondamental. Dans ces réunions, il est primordial que personne ne se sente mal et que l’on puisse aussi y régler nos problèmes, pour être bien, parce que s’il y en a une qui ne va pas bien, nous sommes toutes mal. Nous sommes vraiment ensemble ici. Notre point de départ, c’est prendre soin les unes des autres, ici et toujours.

Comment gérez-vous les conflits, entre des positions ou des personnes ?

Des conflits, il y en a beaucoup. Mais ce qui est essentiel, c’est de travailler la confiance dans les autres et dans les décisions qu’elles prennent, avoir confiance sur le fait que ce pour quoi on est là est semblable et que cela a à voir avec nous maintenir en vie.

Il y en a beaucoup des différences, nous n’avons pas toutes les mêmes positions politiques mais ce ne sont pas forcément non plus des positions trop divergentes, sinon plutôt des manières d’agir différentes. Les conflits peuvent porter notamment sur la confiance dans les institutions. Lorsque l’on perd toute confiance dans l’institution, c’est très compliqué d’entendre une personne essayer d’expliquer comment régler les choses à travers cette même institution. Du coup, c’est l’un des sujets sur lesquels nous devons travailler : quelles sont nos envies de virer l’État, le rectorat, le directeur… C’est un niveau de conscience différent qui nous distingue : certaines ne font pas confiance aux autorités mais ont conscience que ces autorités-là existent et que ce sont elles qui vont décider de beaucoup de choses. Dès lors, il y a plusieurs paris possibles et nous travaillons pour dépasser nos divergences, faire confiance à nos camarades et à leur intelligence.

Céder, c’est quelque chose qui fait partie de l’organisation entre femmes, ça veut dire croire que ta camarade est intelligente et sensible, qu’elle veut lutter pour la même chose que toi. Et puis c’est aussi essayer de ne pas se sentir attaquée personnellement. C’est difficile bien sûr, parce que pour nous le personnel est politique alors quand il y a une critique concernant une certaine position politique, c’est compliqué de ne pas le sentir comme quelque chose de personnel, parce que ça fait partie de toi, et notamment la question de la confiance aux autorités, au pouvoir… Mais malgré tout, nous pensons que tout peut être dépassé…

Prendre ce bâtiment nous a aussi fait nous rendre compte de notre capacité à résoudre tous les problèmes qui se présentent à nous dans un espace comme celui-là : tous les jours, nous avons de quoi manger, nous doucher, nous tatouer, nous avons un jardin… La fac est un endroit complètement différent maintenant que nous l’occupons : d’habitude il n’y a même pas de papier toilette, de savon ou de serviettes hygiéniques alors qu’à présent nous avons une salle de bain remplie de tout cela et plus encore, nous avons constitué une trousse à pharmacie, etc. Nous sommes dans une école que nous sommes en train de gérer par nous-mêmes. Je crois que si l’impact de cette prise vers l’extérieur est énorme, parce que tout un semestre de cours est impacté, etc., l’impact vers l’intérieur est véritablement inoubliable pour nous. Il y a quelque chose d’historique qui s’est passé dans la vie de chacune d’entre nous parce que nous avons compris que nous pouvions nous organiser, que tout ce dont nous avons besoin nous l’avons et que nous nous sommes emparées de ce pouvoir d’agir qui nous a historiquement été refusé.

Nous avons fait tellement de choses qui constituent aujourd’hui notre quotidien mais qui ne sont pas compatibles avec la quotidienneté normale de la fac. Comme utiliser la salle de bain du deuxième étage pour se doucher, manger dans la salle 102, faire du vélo dans la fac, se balader en sous-vêtements ou nues dans les couloirs sans être mal à l’aise… Ou même juste s’habiller librement et ne plus se demander si on peut mettre tel vêtement pour aller à la fac, parce qu’elle est belle cette robe mais ça peut quand même être compliqué de la porter dans cet endroit… Ce sont toutes ces choses qui nous empêchent et nous limitent mais dont on ne se rend pas compte, parce qu’elles font partie de cette normalité. Et donc cet espace qui nous violentait, dans lequel nous ne nous sentions pas bien, nous nous le sommes réapproprié, entre femmes, nous l’avons fait devenir un lieu sûr, dans lequel nous pouvons nous exprimer, dans lequel nous pouvons venir et nous sentir bien, avec nous-mêmes et avec les autres…

C’est très significatif la transformation qui a eu lieu ici. Cela nous fait nous rendre compte que les espaces changent, non pas parce que le lieu change sinon parce qu’il y a une autre manière de l’habiter et que de nouvelles libertés sont prises.

« Sœur, c’est moi qui prends soin de toi » est passée d’une simple phrase à une réalité pour nous. La plupart d’entre nous ont des problèmes d’angoisses, de dépression, de neuro-atypie… Il y a souvent des crises, où certaines doutent du sens de tout ce que nous sommes en train de faire, que ça ne vaut pas le coup de résister à ce point et d’y engager comme ça nos corps… Mais il suffit de nous réunir avec nos camarades pour se dire que c’est possible de le faire, qu’il n’y a pas de limites. En vrai, tout est une montagne russe, il n’y a rien de certain, mais ce n’est pas pour rien que nous sommes encore là, que nous avons la capacité de continuer la lutte, c’est parce que ça vaut le coup. Il y a un élan qui nous dépasse, qui nous permet de continuer. Même si nous pensons être vraiment fortes, c’est sûr que le jour où l’occupation finira, cela va à être très difficile… Notre vie ne sera plus la même et ça fait peur de penser que nous ne serons plus ensemble ici, parce que la vie va nous mener ailleurs et autrement.

Notre vie n’est déjà plus la même, quelque chose s’est passé, nous avons fait quelque chose et nous l’avons fait bien, nous l’avons fait ensemble, et rien ne sera plus pareil… C’est très politique et aussi très personnel et déjà de nombreuses femmes, depuis l’occupation, sont parties de chez elles, ont lâché leur compagnon ou ont effectué pleins d’autres changements importants. Être dans une occupation juste avec des femmes change ta vision de tout ce que tu peux devenir, de tout ce que tu peux vivre d’une autre manière. C’est pour ça que nous ne partons pas, parce qu’ici c’est une sorte d’utopie ou de rêve, être ici et se sentir bien c’est très significatif dans nos vies et aucune d’entre nous ne pourra plus être la même après cette occupation.

Pourquoi selon vous cette occupation peut-elle durer aussi longtemps, pourquoi d’autres occupations n’ont-elles pas pris place dans les autres facs ?

Deux prépas sont encore en grève en ce moment, nous ne sommes pas les seules à continuer la mobilisation. Toutefois, il y a des conditions spécifiques à cette fac qui rendent davantage possible une telle occupation sur la durée : nous avons du soutien interne et externe ; il y a une seule porte d’entrée à surveiller, ce qui facilite concrètement l’organisation pour une occupation. Nous sommes dans un endroit très privilégié aussi parce que nous sommes complètement centralisées, et ce à plusieurs niveaux : à la fois dans le contexte national parce que nous sommes dans la capitale ; dans le contexte universitaire parce que nous sommes à l’UNAM ; dans le contexte de l’UNAM parce que nous sommes sur le campus central, celui à côté du rectorat et inscrit au patrimoine de l’humanité… C’est ce genre de privilèges qui nous permettent de continuer, comparé par exemple au campus de la FES de Cautilan, dans l’État de Mexico, qui est celui qui a lancé la grève féministe mais comme c’est la périphérie, il ne leur a été prêté que peu d’attention…

C’est bien pour cela que nous essayons, dans la mesure du possible, de participer à d’autres mobilisations en dehors de la fac. Certaines d’entre nous sont allées à la manifestation pour la « journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes » qui a eu lieu le 24 novembre là-bas, parce que nous savons que c’est un problème du système, qui est partout, alors nous essayons de soutenir les différentes luttes. Et nous essayons particulièrement de soutenir ce qu’il se passe dans l’État de Mexico parce que c’est l’État du Mexique qui a le pourcentage le plus élevé de féminicides, c’est un endroit vraiment délaissé. Bien que ce soit la périphérie de la capitale, il manque beaucoup de services et d’infrastructures qui se trouvent pourtant dans la ville de Mexico. Et celles qui subissent le plus cette situation, ce sont les femmes. Ce n’est pas surprenant que l’État de Mexico soit celui où il y a le plus de féminicides : c’est un endroit totalement gris, toutes les maisons sont grises, il n’y a pas d’éclairage dehors… L’espace est dangereux en soi et il y a des raisons pour qu’il soit configuré comme ça. Nous allons donc aussi dans la périphérie afin de décentraliser le mouvement parce que c’est un problème énorme et c’est très important d’aller soutenir ce qu’il se passe là-bas.

Et sauriez-vous expliquer pourquoi il n’y a pas d’expulsion par la police ?

L’université est dite autonome, indépendante, même si elle l’est surtout conceptuellement parce qu’en réalité elle dépend de l’État mexicain. Malgré tout, la police ne peut pas vraiment rentrer dans les installations de l’université. C’est déjà arrivé mais seulement deux fois, en 1968 et en 1999 (où la police est intervenue au bout d’un an de mouvement). Mais ce sont des épisodes historiques qui ont beaucoup marqué, ce serait très compliqué pour la police de revenir maintenant, surtout dans une période où il y a autant de bruit autour des violences de genre. Cela deviendrait un problème national et ils n’en ont pas du tout envie, d’autant que le recteur vient d’être réélu, que le Président c’est AMLO [4] et qu’il prétend représenter soi-disant la gauche, et puis nous avons quand même le soutien d’une grande partie de ladite communauté universitaire. Ce serait vraiment grave que la police intervienne : même le rectorat ne nous a pas envoyé de « groupes de choc », c’est-à-dire des gens payés par l’université pour frapper les étudiants, alors que cela arrive fréquemment dans le cadre de mobilisations étudiantes.

Bien sûr, il existe d’autres formes d’intimidations et de harcèlements de la part des directeurs, qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, mais officiellement ils sont tenus de ne pas nous réprimer, parce que c’est un droit historique. C’est quand même pour cela que dans nos demandes, on inclut aussi la non-répression et la non-criminalisation des étudiantes mobilisées parce que nous avons le droit de protester et de manifester sans représailles de la part de l’université.

Vous avez donc créé des liens nouveaux avec d’autres femmes qui s’organisent, dans la ville notamment, et vous parlez de l’importance de décentraliser les luttes. Est-ce que vous êtes en lien aussi avec des groupes plus lointains, ou avec des groupes de femmes indigènes par exemple, qui sont nombreuses à s’organiser et lutter ?

Nous avons un groupe de discussion où l’on parle des femmes organisées en Amérique latine, et nous avons réfléchi au sens du mot « féminisme » en tant que femmes qui s’organisent. Comment on peut nommer notre propre manière de nous organiser avec d’autres femmes qui s’organisent ? Parce que nous savons bien que « féminisme » est un terme qui vient de l’Occident, parce que nous avons lu nos camarades mexicaines indigènes ou mixes [5]. Nous avons aussi discuté du fait de continuer d’utiliser le mot « indigène », parce que ce n’est pas une catégorie avec laquelle elles-mêmes s’identifient sinon une catégorie imposée par l’État sur des femmes qui appartiennent aux peuples originaires. La linguiste mixe Yásnaya Aguilar Gil dit que c’est compliqué pour elle de s’identifier avec certains mots de l’espagnol qui la nomment comme indigène et féministe parce que ces mots n’existent pas dans sa langue. C’est justement pour ça que nous nous considérons plutôt comme des femmes organisées, parce que ça peut transcender ce que le mot « féminisme » veut dire en Occident, même si nous sommes aussi conscientes qu’il y a beaucoup de féminismes.

Nous n’avons pas de liens avec des camarades des peuples originaires, et cela peut être lié au fait qu’on se retrouve dans cet endroit privilégié où elles et plein d’autres femmes ne peuvent se trouver.

Donc elles s’organisent entre elles aussi, et avec d’autres formes d’organisation qui transcendent ce que nous considérons ou pas comme féministe, et qui n’ont d’ailleurs pas besoin d’être nommées comme ça et encore moins par nous. Parce que nommer les autres dans ses propres termes, c’est typiquement une pratique coloniale.

Et puisque l’on parle de comment nommer, comment vous rapportez-vous à l’inclusion des dissidences sexuelles dans cette occupation « de femmes » et dans les mobilisations en général ?

Nous avons discuté de cette question parce que les demandes que nous avons formulées le sont spécifiquement pour les femmes, elles n’incluent pas explicitement d’autres catégories. Nous pensons que ce n’est pas à nous de parler à leur place et donc si nous ne nous identifions pas en tant que dissidentes sexuelles, nous ne pouvons pas les inclure juste pour les inclure. L’espace est ouvert pour elles, elles peuvent venir et viennent. De nombreuses personnes qui sont dans l’organisation s’identifient comme ayant des pratiques sexuelles dissidentes, ou en tant que personne transgenre ou non binaire, mais elles n’ont pas senti le besoin de revendications spécifiques.

Se présenter en tant que femmes organisées nous correspond donc.

* À l’heure où nous finissons d’écrire cet article, de nouvelles mobilisations féministes ont lieu dans plusieurs États du Mexique à la suite du brutal assassinat d’Ingrid Escamilla. L’occupation a toujours cours : le 4 mars 2020, elle fêtera ses 4

mois.

Voici quelques images des manifestations :

https://www.youtube.com/watch?v=-v3SxnDsYbQ&app=desktop

https://puntodesenfoque.blogspot.com/2020/02/homenaje-ingrid-escamilla.html?m=1

[1] Grand rond-point du centre de Mexico

[2] La ville de Mexico constitue un État à part entière, nommé « Mexico District Fédéral » ; l’État de Mexico constitue un autre État, voisin de l’État capitale

[3] La Victoria alada, la « Victoire ailée », est une statue qui se trouve au sommet de la colonne de l’indépendance de Mexico, construite en 1910 pour célébrer le centenaire de l’indépendance du pays. Artémis est le symbole de l’UNAM.

[4] AMLO, pour Andrés Manuel López Obrador, président du Mexique élu en décembre 2018

[5] Mixe : un des peuples originaires vivant au Mexique

28 OCTOBRE 2020

Pourquoi le tabagisme féminin était-il mal vu dans les années 20 ? Comment le patron de Lucky Strike allait-il s’y prendre pour changer les mœurs et augmenter son profit ?

« Ces hommes qui voulaient faire fumer les femmes », épisode 1.

28 juin 2022

Quel est ce renouvellement éthique qui s’opère à partir de la réinvention de l’amour ?

28 février 2020

Pour en finir avec les féminicides au Mexique, des femmes s’organisent.

28 février 2020

Écho de la puissance des féministes indigènes de Bolivie après le coup d’État.

28 AVRIL 2020

Comment le descriptif amoureux des hommes et des femmes wolofs vient mettre en crise nos conceptions de l’amour, l’argent et la sexualité.

28 février 2020

Écho de la puissance des féministes indigènes de Bolivie après le coup d’État.

28 février 2020

Pour en finir avec les féminicides au Mexique, des femmes s’organisent.